Este

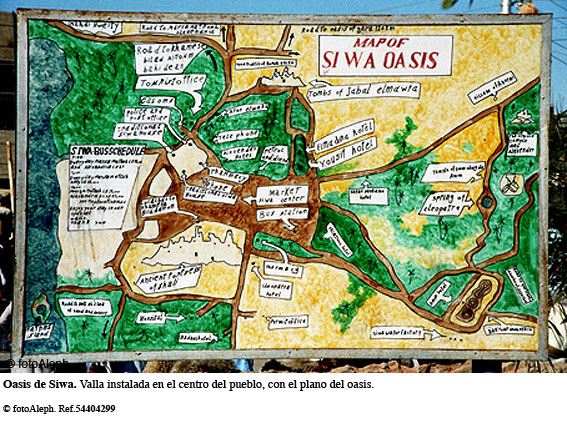

paraíso perdido y olvidado que es el oasis de Siwa tuvo sus

momentos de protagonismo en la Historia.

Si bien los vestigios más antiguos que han

detectado los arqueólogos corresponden a asentamientos

neolíticos del X milenio a C, de antes de la

desertización del Sahara, Siwa empezó a ser conocido,

bajo el nombre de Sekht-am

('Tierra de Palmeras'), cuando entró

dentro de la órbita cultural del Egipto de los faraones, durante

la época saíta (Dinastía XXVI, 664-525 a C), cuyos

soberanos habían trasladado la capital a Sais, una ciudad en el

Delta. También los pobladores griegos de Cirene, en la actual

Libia, habían tomado contacto por la misma época con el

oasis.

Cuando Cambises II, hijo y sucesor de Ciro el

Grande,

invadió Egipto en 525 a C, continuando la expansión del

Imperio Persa fundado por su padre, y sustituyendo a la dinastía

saíta en el gobierno del país, ya era famoso en el mundo

mediterráneo un oráculo que tenía su sede en este

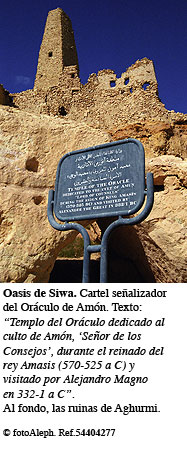

remoto oasis de 'la Libia'. Era el Oráculo de Amón, dios

originario de Tebas, supremo entre los dioses, que ya por entonces los

griegos –que tenían una colonia en el Delta (Naucratis) e

intensas relaciones comerciales y culturales con los egipcios– lo

habían asimilado con Zeus, el dios supremo de los helenos. Cuando Cambises II, hijo y sucesor de Ciro el

Grande,

invadió Egipto en 525 a C, continuando la expansión del

Imperio Persa fundado por su padre, y sustituyendo a la dinastía

saíta en el gobierno del país, ya era famoso en el mundo

mediterráneo un oráculo que tenía su sede en este

remoto oasis de 'la Libia'. Era el Oráculo de Amón, dios

originario de Tebas, supremo entre los dioses, que ya por entonces los

griegos –que tenían una colonia en el Delta (Naucratis) e

intensas relaciones comerciales y culturales con los egipcios– lo

habían asimilado con Zeus, el dios supremo de los helenos.

"(...) el

oráculo de Amón, este

oráculo también es de Zeus." (Herodoto, II, 55)

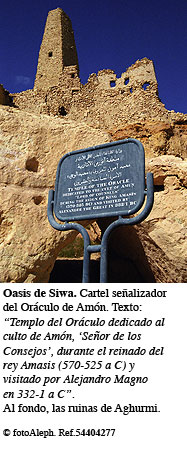

Este oráculo (foto62)

fue consultado por personajes tan

relevantes en el mundo griego como Pitágoras y Píndaro,

que lo popularizó en sus escritos.

El oráculo dio por extensión nombre a todo

el oasis ('oasis de Amón') y a sus habitantes: los 'amonios'.

Incluso la palabra 'amoníaco' tiene aquí su origen

etimológico: del latín ammoniacus

y del griego ammoniakón,

que

viene a significar 'del oasis de Amón, en

Libia', y se aplicaba a una gomorresina de olor desagradable

extraída con fines medicinales de la cañaheja, una planta

umbelífera norteafricana.

No conviene desdeñar la influencia que los

oráculos ejercían en la política de la

época. Por sus bocas hablaban los dioses a los hombres. Los

dirigentes acudían a ellos a consultarlos antes de tomar

decisiones importantes, fuera efectuar una expedición, una

alianza o una guerra. El haber malinterpretado el ambiguo vaticinio del

oráculo de Delfos ("Si emprendes una

guerra contra los persas,

destruirás un gran imperio") le costó al rey Creso

de

Lidia perder su propio imperio, que cayó bajo el poder persa.

Sucedió que el oráculo de Zeus-Amón

proclamó un dictamen desfavorable contra la invasión de

Egipto por los persas. Pronosticó que su dominio sería

efímero y animó a los habitantes de Siwa a oponerles

resistencia. Cambises, irritado, planeó enviar a Siwa una parte

escogida de sus tropas en una expedición de castigo contra los

amonios.

"Cuando en su marcha

llegó a Tebas, (Cambises)

escogió del ejército unos cincuenta mil hombres, les

encargó que redujeran a esclavitud a los ammonios y prendieran

fuego al oráculo de Zeus" (Herodoto, III, 25).

Pero la expedición acabó en desastre. Los

persas no habían contado con las inclemencias del desierto.

"Las tropas

destacadas para la campaña contra los

ammonios partieron de Tebas y marcharon con sus guías; consta

que llegaron hasta la ciudad de Oasis (se refiere al oasis de

Kharga),

distante de Tebas siete jornadas de camino a través del arenal;

esta región se llama en lengua griega Isla de los

Bienaventurados. Hasta este paraje es fama que llegó el

ejército; pero desde aquí, como no sean los mismos

ammonios o quienes de ellos lo oyeron, ningún otro lo sabe; pues

ni llegó a los ammonios ni regresó. Los mismos ammonios

cuentan lo que sigue: una vez partidos de esa ciudad de Oasis avanzaban

contra su país en el arenal; y al llegar a medio camino,

más o menos, entre su tierra y Oasis, mientras tomaban el

desayuno, sopló un viento Sur, fuerte y repentino, que,

arrastrando remolinos de arena, los sepultó, y de ese modo

desaparecieron. Así cuentan los ammonios que pasó con

este ejército." (Herodoto, II, 26).

El recuerdo de esa malhadada expedición al oasis de

Siwa, datada en 524 a C, que nunca llegó a su destino ni

jamás volvió, sepultados vivos los soldados por una

tormenta de arena –sea esto historia o leyenda–, se grabó en la

imaginación de las gentes. (Incluso hoy día se pueden ver

en Siwa carteles de una agencia de viajes que anuncian, nada menos:

'Excursión por el desierto a la busca del ejército de

Cambises enterrado bajo las dunas').

Indice de

textos

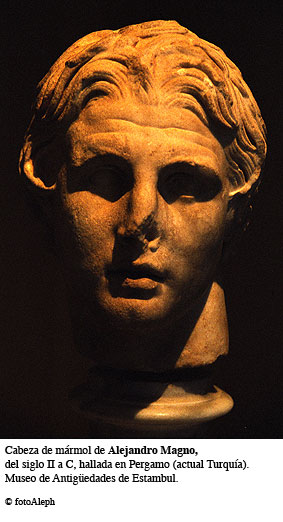

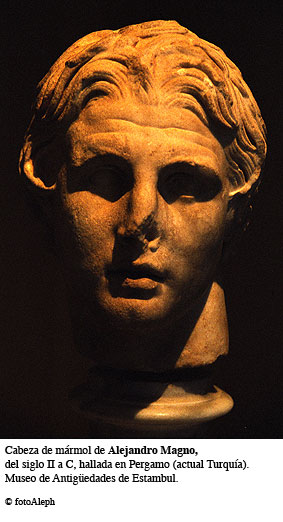

Alejandro Magno estuvo

aquí

Casi dos siglos

más tarde, en 331 a C, Alejandro Magno cabalgaba con su

ejército y guías hacia el Oasis de Siwa por la ruta que

desde la actual Marsa Matruh se adentra hacia el sur en el Desierto

Líbico. Tras la conquista de Tiro y Gaza, Alejandro había

entrado triunfante en Egipto, donde, como enemigo de los persas, fue

bien recibido por los nativos, entonces bajo el yugo de la segunda

dominación persa (343-332 a C). Visitó la ciudad sagrada

de Heliopolis y la antigua capital de Menfis, donde ofreció a

los dioses los sacrificios pertinentes. Frente a la isla de Pharos

fundó Alejandría.

Y entonces, con vistas a consolidar su

poder, decidió consultar el oráculo de Zeus-Amón

en el lejano oasis de Siwa. El relato de esa travesía por el

desierto ha sido transmitido por varios autores clásicos, entre

ellos Estrabón y Plutarco, aunque la fuente que se considera

más fiable es la de Flavio Arriano, historiador y

filósofo griego (92-175 d C), que en su Anabasis de Alejandro

cuenta lo siguiente:

"(...) Alejandro

fue

poseído por el ardiente deseo

de visitar Ammon, en Libia, en parte con el fin de consultar al dios,

porque se decía que el Oráculo de Amón era exacto

en sus informaciones, y porque se decía que Perseo y

Hércules lo habían consultado, el primero cuando fue

enviado por Polidectes contra la Gorgona, el segundo cuando

visitó a Anteo en Libia y a Busiris en Egipto. También en

parte impulsaba a Alejandro el deseo de emular a Perseo y a

Hércules, pues se declaraba descendiente de ambos. Dedujo

también que su linaje se remontaba a Amón, tal como las

leyendas remontaban el de Perseo y Hércules a Zeus. Por lo tanto

hizo una expedición a Amón con el propósito de

conocer con mayor certeza su propio origen, o al menos para decir que

lo había conocido."

Alejandro y sus hombres siguieron el mismo recorrido que,

debido a los condicionamientos geográficos, por fuerza tienen

que seguir también hoy los viajeros con destino a Siwa. Los

fantasmas del recuerdo de la catastrófica expedición de

Cambises debían planear sobre sus mentes. Pero Alejandro estaba

hecho de otra pasta, de la sustancia de los dioses.

"Según

Aristóbulo, avanzó a lo largo

de la costa hasta Paraetonium por una región que era un

desierto, aunque no falto de agua, a una distancia de unos 1.600

estadios. Entonces torció hacia el interior, donde estaba

localizado el Oráculo de Amón. El camino es desierto, y

la mayor parte de él es arena, desprovisto de agua. Pero cayeron

copiosas lluvias para Alejandro, cosa que fue atribuída al

influjo de la divinidad; como también el siguiente suceso. Cada

vez que en esa región sopla un viento sur, amontona arena a lo

largo y ancho de la ruta, haciendo invisible el trazado del camino, de

forma que es imposible discernir qué dirección tomar en

la arena, como si uno estuviera en el mar; pues no hay mojones en el

camino, ni montañas por ningún lugar, ni árboles,

ni colinas estables que permanezcan erectas, por lo cual los viajeros

deben ser capaces de intuir el trayecto correcto, como hacen los

marinos con las estrellas. En consecuencia, el ejército de

Alejandro se extravió, pues hasta los guías dudaban de la

dirección a seguir. Ptolomeo, hijo de Lagus, dice que dos

serpientes iban delante del ejército, profiriendo voces, y

Alejandro ordenó a los guías seguirlas, confiando en el

divino portento. Dice también que éstas les mostraron el

camino del oráculo y el de la vuelta. Pero Aristóbulo,

cuyas informaciones son admitidas generalmente como correctas, dice que

dos cuervos volaban delante del ejército, y que hicieron de

guías de Alejandro. Puedo afirmar con seguridad que alguna

asistencia divina le fue ofrecida, ya que la probabilidad

también coincide con la suposición; pero las

discrepancias en los relatos de los distintos narradores han privado a

la historia de certidumbre." "Según

Aristóbulo, avanzó a lo largo

de la costa hasta Paraetonium por una región que era un

desierto, aunque no falto de agua, a una distancia de unos 1.600

estadios. Entonces torció hacia el interior, donde estaba

localizado el Oráculo de Amón. El camino es desierto, y

la mayor parte de él es arena, desprovisto de agua. Pero cayeron

copiosas lluvias para Alejandro, cosa que fue atribuída al

influjo de la divinidad; como también el siguiente suceso. Cada

vez que en esa región sopla un viento sur, amontona arena a lo

largo y ancho de la ruta, haciendo invisible el trazado del camino, de

forma que es imposible discernir qué dirección tomar en

la arena, como si uno estuviera en el mar; pues no hay mojones en el

camino, ni montañas por ningún lugar, ni árboles,

ni colinas estables que permanezcan erectas, por lo cual los viajeros

deben ser capaces de intuir el trayecto correcto, como hacen los

marinos con las estrellas. En consecuencia, el ejército de

Alejandro se extravió, pues hasta los guías dudaban de la

dirección a seguir. Ptolomeo, hijo de Lagus, dice que dos

serpientes iban delante del ejército, profiriendo voces, y

Alejandro ordenó a los guías seguirlas, confiando en el

divino portento. Dice también que éstas les mostraron el

camino del oráculo y el de la vuelta. Pero Aristóbulo,

cuyas informaciones son admitidas generalmente como correctas, dice que

dos cuervos volaban delante del ejército, y que hicieron de

guías de Alejandro. Puedo afirmar con seguridad que alguna

asistencia divina le fue ofrecida, ya que la probabilidad

también coincide con la suposición; pero las

discrepancias en los relatos de los distintos narradores han privado a

la historia de certidumbre."

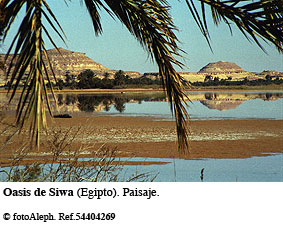

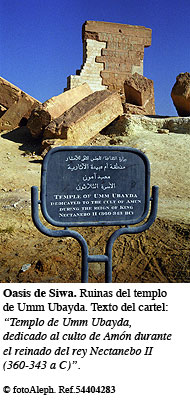

La descripción que hace Arriano del oasis de Siwa

–al igual que sucede con la precedente descripción del desierto–

se podría aplicar, sin cambiar una coma, al oasis de hoy:

"El lugar donde

está emplazado el templo de

Amón está enteramente rodeado de un desierto de arenas

que se extienden en la lejanía, que está desprovisto de

agua. Un punto fértil, de pequeña superficie, en medio de

este desierto; pues donde alcanza su máxima extensión

tiene sólo cuarenta estadios de anchura. Esta lleno de

árboles cultivados, olivos y palmeras; y es el único

lugar en aquellos parajes que se refresca con el rocío."

Arriano habla también de los manantiales de aguas

termales que abundan en el oasis (foto65).

Y de los yacimientos de sal

cristalizada que emergen con la evaporación de los lagos salados

de aguas poco profundas de los alrededores (foto58).

"Una fuente surge

también allí, muy distinta

a todas las demás fuentes que salen de la tierra. Pues al

mediodía el agua está fría para el gusto, y

todavía más para el tacto, tan fría como puede ser

el frío. Pero cuando el sol se ha metido por el oeste, se hace

más caliente, y desde el ocaso sigue aumentando su calor hasta

medianoche, cuando alcanza su punto más caliente. Después

de la medianoche se va haciendo gradualmente más fría; al

amanecer ya está fría; pero al mediodía alcanza el

punto más frío. Todos los días experimenta estos

cambios alternos con regularidad. En este lugar se consigue

también, cavando, sal natural, y algunos de los sacerdotes de

Amón transportan grandes cantidades a Egipto. Pues siempre que

van a Egipto la meten en pequeñas cajas de palma trenzada, y la

llevan como presente al rey, o a algún otro hombre importante.

Los bloques de esta sal son grandes, algunos de más de tres

dedos de largo; y es clara como el cristal. Los egipcios y otros que

son respetuosos con la divinidad usan esta sal en los sacrificios, ya

que es más pura que la que se extrae del mar."

Poco más añade Arriano sobre la breve

estancia del macedonio en Siwa, y cuida de dejar en el misterio lo que

el oráculo le dijo, para enterarnos de lo cual habremos de

consultar otras fuentes.

"Alejandro se

quedó maravillado del lugar, y

consultó el oráculo del dios. Habiendo oído lo que

era agradable para sus deseos, como dijo él mismo,

emprendió el viaje de regreso a Egipto por la misma ruta,

según el relato de Aristóbulo; pero según el de

Ptolomeo, hijo de Lagus, tomó otro camino, que conducía

derecho a Menfis." (Flavio Arriano, Anabasis de Alejandro).

Antes de Arriano, el historiador y ensayista griego

Plutarco (hacia 46-120 d C), en sus Vidas

paralelas de Alejandro y

Julio César, había escrito una biografía de

Alejandro, con un enfoque más psicológico que

histórico, donde relata una versión muy parecida de su

accidentada travesía a Siwa, y aporta algo más de

información sobre el augurio del oráculo.

"(...) y

emprendió viaje al templo de Amón.

Era este viaje largo, y además de serle inseparables otras

muchas incomodidades ofrecía dos peligros: el uno, de la falta

de agua en un terreno desierto de muchas jornadas, y el otro, de que

estando de camino soplara un recio ábrego en unos arenales

profundos e interminables, como se dice haber sucedido antes con el

ejército de Cambises, pues levantando un gran montón de

arena, y formando remolinos, fueron envueltos y perecieron cincuenta

mil hombres. Todos discurrían de esta manera; pero era muy

difícil apartar a Alejandro de lo que una vez emprendía,

porque favoreciendo la fortuna sus conatos le afirmaba en su

propósito, y su grandeza de ánimo llevaba su

obstinación nunca vencida a toda especie de negocios,

atropellando en cierta manera no sólo con los enemigos, sino con

los lugares y aun con los temporales.

Los favores que

en los apuros y dificultades de este viaje

recibió del dios le ganaron a éste más confianza

que los oráculos dados después; o, por mejor decir, por

ellos se tuvo después en cierta manera más fe en los

oráculos. Porque, en primer lugar, el rocío del cielo y

las abundantes lluvias que entonces cayeron disiparon el miedo de la

sed; y haciendo desaparecer la sequedad, porque con ellas se

humedeció la arena y quedó apelmazada, dieron al aire las

calidades de más respirable y más puro. En segundo lugar,

como, confundidos los términos por donde se gobernaban los

guías, hubiesen empezado a andar perdidos y errantes por no

saber el camino, unos cuervos que se les aparecieron fueron sus

conductores volando delante, acelerando la marcha cuando los

seguían y parándose y aguardando cuando se retrasaban.

Pero lo maravilloso era, según dice Calístenes, que con

sus voces y graznidos llamaban a los que se perdían por la

noche, trayéndolos a las huellas del camino. Cuando pasado el

desierto llegó a la ciudad, el profeta de Amón le

anunció que le saludaba de parte del dios, como de su padre; a

lo que él le preguntó si se había quedado sin

castigo alguno de los matadores de su padre. Repúsole el profeta

que mirara lo que decía, porque no había tenido un padre

mortal." (Plutarco, Vidas

paralelas. Alejandro, XXVI-XXVII).

El geógrafo e historiador griego Estrabón

(63 a C-19 d C), tras relatar las mismas vicisitudes de la

travesía por el desierto de Alejandro (el extravío, la

tormenta de arena, los cuervos-guías), especifica con más

detalle el contenido del oráculo:

"(El sacerdote-profeta) dijo al rey, expresamente, que era

el hijo de Júpiter. Calístenes añade (...) que los

embajadores llevaron de vuelta a Menfis numerosas respuestas del

oráculo referentes a la descendencia de Alejandro de

Júpiter, y sobre la futura victoria que iba a obtener en Arbela,

la muerte de Darío, y los cambios políticos en

Lacedemonia." (Estrabón. Libro XVII. I, 43).

El sacerdote-profeta del oráculo de

Zeus-Amón confirma, por tanto, la ascendencia divina de

Alejandro. Le declara hijo de Zeus (para los romanos Júpiter),

que es lo mismo que decir hijo de Amón. La cuestión no

era baladí en el antiguo Egipto, pues el representante de la

divinidad en la Tierra, el hijo del dios supremo, no era otro que el

faraón. Implícitamente el profeta está llamando

soberano de Egipto a Alejandro, y es plausible deducir que tal augurio

contribuyera a la subsiguiente proclamación de Alejandro como

faraón. El nombre de Alejandro aparecerá en

jeroglífico en los cartuchos reales (así en Luxor y

Karnak), y más tarde en Babilonia su retrato será

representado en las monedas ataviado de una corona con dos cuernos de

carnero. En Mesopotamia, la tiara con cuernos era atributo de la

divinidad. En Egipto esos cuernos curvados en espiral simbolizaban a

Amón, el dios con cabeza de carnero.

Los designios del augur de Siwa fueron favorables a las

ambiciones de Alejandro, que, tras dejar organizado con buen

número de gobernadores y guarniciones el control del valle del

Nilo, abandonó el país para proseguir su campaña

contra el imperio persa, llegando en su empeño hasta la India.

En su conquista de Asia, Alejandro invocaría constantemente su

condición de hijo de Amón, atribuyendo sus éxitos

bélicos al favor y protección de esta divinidad egipcia,

a la que ofrecía solemnes sacrificios tras cada victoria.

Uno de los generales que acompañaron a Alejandro en

su aventura era Ptolomeo, hijo de Lagus; a los pocos años de la

muerte de Alejandro (323 a C), el efímero imperio forjado por el

macedonio estalló en pedazos, y varios de sus oficiales, los

llamados Sucesores, guerrearon entre sí y terminaron por

repartirse la soberanía sobre los distintos territorios.

Ptolomeo se apoderó de Egipto, lo declaró independiente,

y asumió el poder primero como sátrapa y luego como nuevo

faraón, fundando la dinastía Ptolemaica (o

Lágida), que iba a durar 300 gloriosos años. Se dice que

Ptolomeo ordenó trasladar el cadáver de Alejandro

–obedeciendo sus supuestas últimas voluntades– a Egipto, para

organizar sus funerales y entierro.

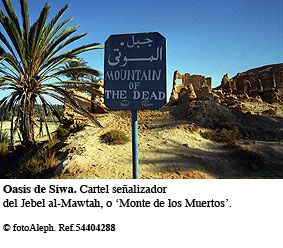

"En Babilonia (ciudad en que murió Alejandro),

los egipcios lo embalsamaron para la posteridad, y mientras los

oficiales se preguntaban quién buscaría su amistad,

hicieron correr la voz de que el deseo del moribundo había sido

ser enterrado en Siwa, convenientemente lejos de todos sus rivales.

(...)

La

posesión del cadáver de Alejandro era un símbolo

excepcional de prestigio (...); se habló de celebrar un funeral

en Siwa para mantener tranquilos a los soldados, y, durante un par de

años, los ingenieros estuvieron ocupados con los intrincados

planos del carro fúnebre. (...)

Cuando el

conjunto estuvo preparado, Pérdicas, su guardián, se

hallaba luchando con los nativos de Capadocia, la única brecha

en el Imperio occidental de Alejandro; así pues, estaba fuera de

juego, y mientras tanto Ptolomeo, nuevo sátrapa de Egipto, se

había hecho amigo del oficial que estaba a mando del cortejo.

Macedonia no fue consultada; el carro partió en secreto hacia

Egipto, y Ptolomeo acudió allí para encontrarse con el

botín que justificaría su independencia. Se

adelantó a los rivales que no habían hablado con el

suficiente entusiasmo de Siwa y, en lugar de enviar el ataúd al

desierto, lo expuso primero en Menfis y después, finalmente, en

Alejandría, donde todavía pudo ser visto por el joven

Augusto cuando visitó Egipto trescientos años más

tarde. Desde entonces el féretro nunca volvió a verse. A

pesar de los intermitentes rumores, la actual Alejandría no ha

revelado el lugar en el que se encuentran los restos de su fundador;

probablemente fue Caracalla quien visitó por última vez

el cadáver y éste fue destruido durante los disturbios

que padeció la ciudad a finales del siglo III d C."

(Robin Lane Fox, Alejandro

Magno, conquistador del mundo)

Indice de

textos

|

No le faltaba razón a Herodoto cuando

escribió que Egipto es un don del Nilo. Pero no es menos cierto

que ni todo el Nilo es Egipto, ni todo Egipto es el Nilo. Porque

además del río con su delta –donde se concentra la

inmensa mayoría de la población egipcia– están

también, allá lejos, escondidos entre las dunas, aislados

del resto del país y del mundo, los oasis.

No le faltaba razón a Herodoto cuando

escribió que Egipto es un don del Nilo. Pero no es menos cierto

que ni todo el Nilo es Egipto, ni todo Egipto es el Nilo. Porque

además del río con su delta –donde se concentra la

inmensa mayoría de la población egipcia– están

también, allá lejos, escondidos entre las dunas, aislados

del resto del país y del mundo, los oasis. acabar la jornada de

trabajo.

acabar la jornada de

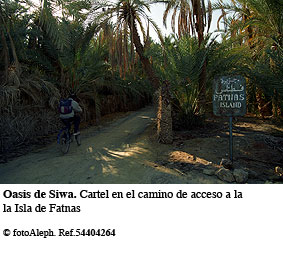

trabajo.  Las palmeras datileras son plantas dioicas;

es decir, se

dividen en machos y hembras. Una palmera-macho puede fecundar con su

polen hasta cincuenta palmeras-hembra, de ahí que en los

palmerales el porcentaje de datileras femeninas sea muy superior al de

las masculinas. Pero para la polinización de tal cantidad de

palmeras no basta el viento: es necesaria la intervención

humana. Y todos los años, los campesinos encargados de la

fecundación han de trepar hasta lo más alto de las

palmeras para depositar polen en las florescencias de sus penachos.

Utilizan para ello largas escaleras de travesaños de madera,

aunque a menudo trepan a pelo, enrollándose una tela en torno a

la cintura y a la vez al tronco del árbol, a modo de cincha, y

haciendo ágiles movimientos de manos y piernas para impulsarse

hacia arriba. La cosecha de dátiles es en otoño-invierno

y desencadena una gran actividad en todo el oasis con las labores de

recogida, almacenamiento y empaquetado para la venta (

Las palmeras datileras son plantas dioicas;

es decir, se

dividen en machos y hembras. Una palmera-macho puede fecundar con su

polen hasta cincuenta palmeras-hembra, de ahí que en los

palmerales el porcentaje de datileras femeninas sea muy superior al de

las masculinas. Pero para la polinización de tal cantidad de

palmeras no basta el viento: es necesaria la intervención

humana. Y todos los años, los campesinos encargados de la

fecundación han de trepar hasta lo más alto de las

palmeras para depositar polen en las florescencias de sus penachos.

Utilizan para ello largas escaleras de travesaños de madera,

aunque a menudo trepan a pelo, enrollándose una tela en torno a

la cintura y a la vez al tronco del árbol, a modo de cincha, y

haciendo ágiles movimientos de manos y piernas para impulsarse

hacia arriba. La cosecha de dátiles es en otoño-invierno

y desencadena una gran actividad en todo el oasis con las labores de

recogida, almacenamiento y empaquetado para la venta ( Desde la cima del montículo que corona

el pueblo,

la vista se eleva por encima del cerco de palmeras y llega hasta el

horizonte (

Desde la cima del montículo que corona

el pueblo,

la vista se eleva por encima del cerco de palmeras y llega hasta el

horizonte ( Cuando Cambises II, hijo y sucesor de Ciro el

Grande,

invadió Egipto en 525 a C, continuando la expansión del

Imperio Persa fundado por su padre, y sustituyendo a la dinastía

saíta en el gobierno del país, ya era famoso en el mundo

mediterráneo un oráculo que tenía su sede en este

remoto oasis de 'la Libia'. Era el Oráculo de Amón, dios

originario de Tebas, supremo entre los dioses, que ya por entonces los

griegos –que tenían una colonia en el Delta (Naucratis) e

intensas relaciones comerciales y culturales con los egipcios– lo

habían asimilado con Zeus, el dios supremo de los helenos.

Cuando Cambises II, hijo y sucesor de Ciro el

Grande,

invadió Egipto en 525 a C, continuando la expansión del

Imperio Persa fundado por su padre, y sustituyendo a la dinastía

saíta en el gobierno del país, ya era famoso en el mundo

mediterráneo un oráculo que tenía su sede en este

remoto oasis de 'la Libia'. Era el Oráculo de Amón, dios

originario de Tebas, supremo entre los dioses, que ya por entonces los

griegos –que tenían una colonia en el Delta (Naucratis) e

intensas relaciones comerciales y culturales con los egipcios– lo

habían asimilado con Zeus, el dios supremo de los helenos.

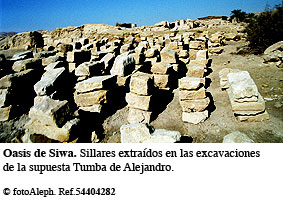

En enero del año 1995 saltó a

los

periódicos de todo el mundo la noticia de que había sido

descubierta la

En enero del año 1995 saltó a

los

periódicos de todo el mundo la noticia de que había sido

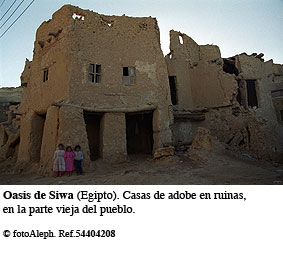

descubierta la  Shali. También aquí el alminar

troncopiramidal de la

mezquita es el único edificio que queda en pie (

Shali. También aquí el alminar

troncopiramidal de la

mezquita es el único edificio que queda en pie ( El muro despliega

tres rangos superpuestos de bajorrelieves, con figuras de dioses y

reyes en procesión sobre un fondo cromado (

El muro despliega

tres rangos superpuestos de bajorrelieves, con figuras de dioses y

reyes en procesión sobre un fondo cromado ( Gracias a su riqueza agrícola, el

oasis de Siwa

gozó todavía de algunos siglos de prosperidad bajo los

romanos y los bizantinos, para ir luego cayendo en el letargo y

prácticamente desaparecer sepultado bajo el polvo de la

Historia.

Gracias a su riqueza agrícola, el

oasis de Siwa

gozó todavía de algunos siglos de prosperidad bajo los

romanos y los bizantinos, para ir luego cayendo en el letargo y

prácticamente desaparecer sepultado bajo el polvo de la

Historia.