Cuzco,

la capital del imperio

La principal

ciudad

de los Andes del Perú es la antigua ciudad de Cuzco, que

antaño fue la capital política y religiosa del imperio

inca, el mayor imperio americano en el momento del descubrimiento del

continente.

Está situada a 3.416 m de altitud, en un

fértil valle aluvial encajonado entre altas montañas y

regado por el Huatanay y otros dos ríos andinos.

Cuzco (también escrito Cusco) significa en

lengua

quechua 'ombligo'. Los primeros vestigios de asentamientos humanos

hallados por la arqueología en el lugar datan del siglo XI, por

lo que se puede aseverar que ésta es la ciudad más

antigua habitada de forma ininterrumpida de todo el continente

americano. Fue en el siglo XV, bajo el reinado del Inca

Pachacútec Yupanqui (1438-71), cuando alcanzó su

máximo esplendor, siendo reconstruida con la monumentalidad

característica de la arquitectura inca, obedeciendo a un trazado

urbano de estructura ortogonal, con las calles cruzándose en

ángulo recto, y edificios de sólidos muros de piedras

sillares de granito o andesita, a veces de aparejo ciclópeo. El

centro de la ciudad quedó reservado a los edificios con

funciones administrativas y religiosas, y estaba rodeado por

áreas claramente delimitadas para la producción

agrícola, artesanal e industrial. La reconstrucción

duró veinte años y en las obras supuestamente se

emplearon 50.000 trabajadores. Los ciudadanos fueron temporalmente

desalojados para que no obstaculizaran la nueva planificación

urbanística.

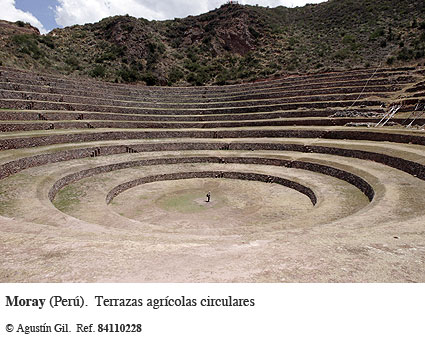

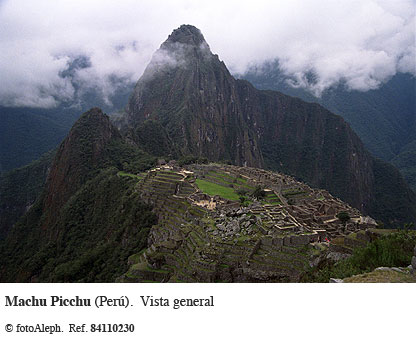

Pachacútec (a quien también se

atribuye la

construcción de Machu Picchu) y su hijo y

sucesor Túpac

Yupanqui (1471-93) pusieron en marcha un ambicioso proyecto de

remodelación de todo el valle de Cuzco para el incremento y

mejora de la producción agrícola. Se crearon presas y

embalses, los ríos fueron canalizados, el suelo del valle fue

nivelado y se aterrazaron las laderas de las colinas circundantes. El

Estado inca promovió parecidas obras públicas en otros

muchos lugares del imperio. Pachacútec (a quien también se

atribuye la

construcción de Machu Picchu) y su hijo y

sucesor Túpac

Yupanqui (1471-93) pusieron en marcha un ambicioso proyecto de

remodelación de todo el valle de Cuzco para el incremento y

mejora de la producción agrícola. Se crearon presas y

embalses, los ríos fueron canalizados, el suelo del valle fue

nivelado y se aterrazaron las laderas de las colinas circundantes. El

Estado inca promovió parecidas obras públicas en otros

muchos lugares del imperio.

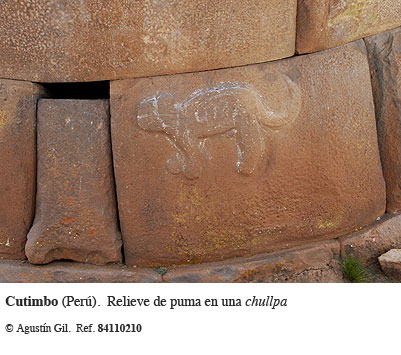

La observación de la planta general de la ciudad

incaica de Cuzco revela que está conformada como si fuese la

figura de un puma tendido: la cabeza del puma coincide con la fortaleza

de Sacsahuamán y la cola del felino se

corresponde con la

confluencia de los ríos Huatanay y Tullumayo, en una zona

conocida como Pumac Chupan ('cola del puma'). El puma era un animal de

marcado carácter simbólico para los incas. Encarnaba las

nociones de fuerza, poder y dominio sobre la tierra, y no es improbable

que Pachacútec ordenara la peculiar disposición

urbanística del Cuzco para dotar de tales atributos al centro

neurálgico y principal sede de poder del imperio.

Pero el puma fue abatido por arcabuces. Las fuerzas de

Francisco Pizarro ocuparon y saquearon el Cuzco en 1533, extirpando las

estructuras de poder del Inca e implantando un gobierno municipal

propio. Los ocupantes y sus sucesores respetaron en gran parte el

trazado urbano ortogonal de Cuzco, tan curiosamente próximo a

las ideas del urbanismo renacentista, y se limitaron a destruir los

edificios cargados de simbolismo político y religioso,

levantando sobre sus restos iglesias y palacios, a la mayor gloria de

España y del catolicismo.

El Huacaypata,

corazón del imperio inca, bordeado

por los palacios de Pachacútec, Viracocha y Huayna Cápac,

fue transformado en lo que es hoy la Plaza de Armas (que siglos

más tarde iba a ser escenario de la ejecución del

líder precursor de la independencia Túpac Amaru II). El Acllahuasi (o Casa de

las Mujeres Escogidas) fue demolido para

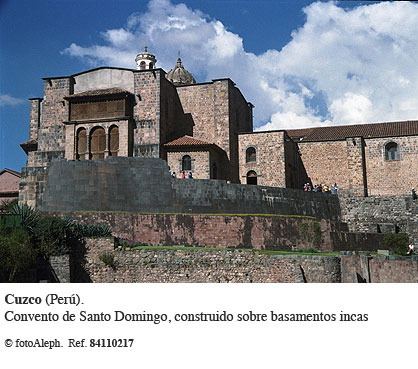

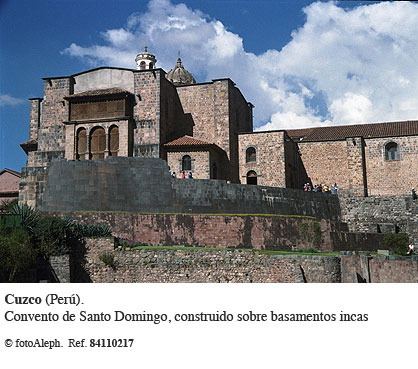

construir en su lugar el convento de Santa Catalina. El Coricancha o

Templo del Sol, emplazamiento de la primera piedra de la

fundación mítica de Cuzco, fue también

parcialmente derribado, sus tesoros expoliados, y su plataforma de

base, que en tiempo de los incas estaba parcialmente revestida de

placas de oro, fue utilizada como cimentación para el convento

de Santo Domingo (foto003).

Antes de que

Francisco Pizarro degollara al inca

Atahualpa, le arrancó un rescate en "andas de oro y plata que

pesaban más de veinte mil marcos de plata, fina, un

millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro

finísimo...". Después se lanzó sobre el Cuzco. Sus

soldados creían que estaban entrando en la Ciudad de los

Césares, tan deslumbrante era la capital del imperio incaico,

pero no demoraron en salir del estupor y se pusieron a saquear el

Templo del Sol.

"Forcejeando,

luchando entre ellos, cada cual procurando

llevarse del tesoro la parte del león, los soldados, con cota de

malla, pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los utensilios de

oro o les daban martillazos para reducirlos a un formato más

fácil y manuable... Arrojaban al crisol, para convertir el metal

en barras, todo el tesoro del templo: las placas que habían

cubierto los muros, los asombrosos árboles forjados,

pájaros y otros objetos del jardín".

(Miguel León-Portilla. El reverso de la conquista.

Citado en Eduardo Galeano en Las

venas abiertas de América Latina)

Pero no se perdieron

todas las esquirlas de aquellas

culturas rotas. La esperanza del renacimiento de la dignidad perdida

alumbraría numerosas sublevaciones indígenas. En 1781

Túpac Amaru puso sitio al Cuzco.

Este cacique

mestizo, directo descendiente de los

emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y

revolucionario de mayor envergadura. (...) Los indígenas se

sumaban, por millares y millares, a las fuerzas del "padre de todos los

pobres y de todos los miserables y desvalidos". Al frente de sus

guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cuzco. (...) Se

sucedieron victorias y derrotas; por fin, traicionado y capturado por

uno de sus jefes, Túpac Amaru fue entregado, cargado de cadenas,

a los realistas. (...)

Túpac

fue sometido a suplicio, junto con su esposa,

sus hijos y sus principales partidarios, en la plaza de Wacaypata, en

el Cuzco. Le cortaron la lengua. Ataron sus brazos y sus piernas a

cuatro caballos, para descuartizarlo, pero el cuerpo no se

partió. Lo decapitaron al pie de la horca. Enviaron la cabeza a

Tinta. Uno de sus brazos fue a Tungasuca y el otro a Carabaya. Mandaron

una pierna a Santa Rosa y la otra a Livitaca. Le quemaron el torso y

arrojaron las cenizas al río Watanay. Se recomendó que

fuera extinguida toda su descendencia, hasta el cuarto grado.

(Eduardo Galeano. Las

venas abiertas de América

Latina)

Indice de textos

Quien explore los montes y valles de los alrededores del

Cuzco se encontrará por todas partes con incontables vestigios

de construcciones incas: templos, torres, calzadas, terrazas

agrícolas, fuentes, presas, estanques y canales de

irrigación.

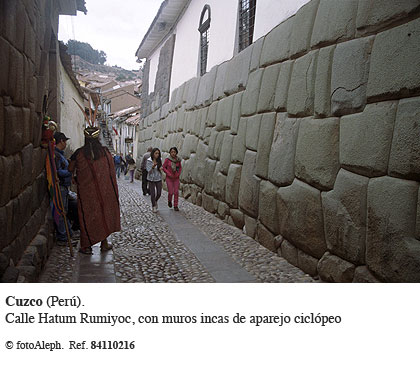

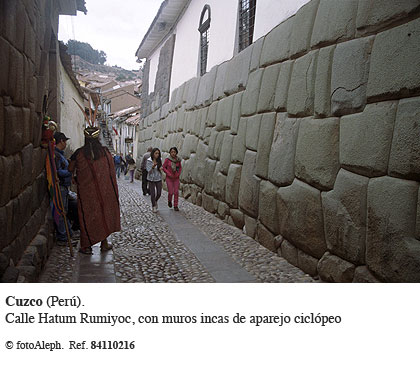

En las calles del centro antiguo de Cuzco afloran por

doquier las trazas de su pasado incaico. Sólidos muros de bien

trabados sillares, a menudo de aparejo ciclópeo, se mantienen en

pie

desde tiempos de los incas (foto004),

y hacen las funciones de infraestructura

para las casas y palacios que edificaron los colonizadores, que los

utilizaron de basamentos, sin alterar apenas el trazado urbano.

A pesar de que la capitalidad del virreinato de

Perú fue transferida a Lima en 1543, Cuzco se mantuvo durante el

periodo colonial como un importante centro económico, en un

punto estratégico entre las minas de Potosí y las de

Huancavelica. Cuzco y su región suministraban alimentos y ropa a

los centros mineros, con lo que la ciudad acumuló grandes

riquezas que favorecieron su desarrollo urbanístico.

En 1650, una serie de fuertes terremotos destruyó

por completo la urbe, que fue reconstruida en estilo barroco.

Más tarde Cuzco se convirtió en un renombrado centro de

producción artística, principalmente en pintura,

escultura, joyería y ebanistería ornamental. Es muy

reconocible el estilo pictórico barroco-colonial denominado de

'la escuela de Cuzco', que expandió su influencia por todo el

Perú. Y son típicos los balcones de abarrocadas

balaustradas y celosías de madera, finamente trabajados por los

artesanos cuzqueños.

Cuzco ha preservado con pocos cambios la mayor parte de

sus monumentos de época colonial, entre los que se cuentan un

buen número de iglesias barrocas construidas por los

españoles, a menudo consideradas como las más bellas del

continente americano. La más imponente es la catedral, fundada

hacia 1550 sobre el emplazamiento del palacio del Inca Viracocha, y que

fue el único edificio que sobrevivió a los seísmos

de 1650. Otras iglesias son notables por sus vistosas fachadas barrocas

del llamado 'estilo mestizo', una exuberante amalgama de motivos

indígenas y europeos. Del periodo colonial datan también

numerosos conventos, monasterios, palacios, museos y la Universidad

Nacional de San Antonio Abad (1692).

En 1983 la ciudad de Cuzco fue declarada por la Unesco Patrimonio de la

Humanidad.

Indice de textos

Fundación

mítica del Cuzco

La mitología inca atribuye la fundación de

Cuzco al Inca Manco Cápac. Tal como relata Garcilaso el Inca, "en los siglos

antiguos toda esta región de tierra que ves eran

unos grandes montes y breñales, y las gentes en aquellos tiempos

vivían como fieras y animales brutos, sin religión, ni

policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra,

sin vestir ni cubrir sus carnes, porque no sabían labrar

algodón ni lana para hacer de vestir". Inti, el dios-sol,

"viendo los hombres

tales, como te he dicho, se apiadó, y hubo

lástima dellos, y envió del cielo a la tierra un hijo y

una hija de los suyos para que los doctrinasen en el conocimiento de

Nuestro Padre el Sol, para que lo adorasen y tuviesen por su dios, y

para que les diesen preceptos y leyes en que viviesen como hombres en

razón y urbanidad. (...)

Con esta

orden y mandato puso Nuestro Padre el Sol estos

dos hijos suyos en la laguna Titicaca, que está a ochenta leguas

de aquí, y les dijo que fuesen por do quisiesen, doquiera que

parasen a comer o a dormir, procurasen hincar en el suelo una barilla

de oro, de media vara en largo y dos dedos en grueso, que les dio para

señal y muestras que donde aquella barra se les hundiese, con

sólo un golpe que con ella diesen en tierra, allí

quedaría el Sol Nuestro Padre que parasen y hiciesen su asiento

y corte.

A lo

último les dijo: 'Cuando hayáis

reducido esas gentes a nuestro servicio, los mantendréis en

razón y justicia, con piedad, clemencia y mansedumbre, haciendo

en todo oficio de padre piadoso para con sus hijos tiernos y amados, a

imitación y semejanza mía, que a todo el mundo hago bien,

que les doy mi luz y claridad para que vean y hagan sus haciendas, y

les caliento cuando han frío, y crío sus pastos y

sementeras; hago fructificar sus árboles, y multiplico sus

ganados; lluevo y sereno a sus tiempos, y tengo cuidado de dar una

vuelta cada día al mundo por ver las necesidades que en la

tierra se ofrecen, para las proveer y socorrer, como sustentador y

bienechor de las gentes; quiero que vosotros imitéis este

ejemplo como hijos míos, enviados a la tierra sólo para

la doctrina y beneficio de esos hombres, que viven como bestias. Y

desde luego os constituyo y nombro por reyes y señores de todas

las gentes que así doctrináredes con vuestras buenas

razones, obras y gobierno.' Habiendo declarado su voluntad Nuestro

Padre el Sol a sus dos hijos, los despidió de sí. Ellos

salieron de Titicaca, y caminaron al Septentrión, y por todo el

camino, doquiera que paraban, tentaban hincar la barra de oro, y nunca

se les hundió. Así entraron en una venta o dormitorio

pequeño, que está siete u ocho leguas al Mediodía

desta ciudad, que hoy llaman Pacarec Tampu, que quiere decir venta, o

dormida, que amanece. Púsole este nombre el Inca porque

salió de aquella dormida al tiempo que amanecía. Es uno

de los pueblos que este príncipe mandó poblar

después, y sus moradores se jactan hoy grandemente del nombre,

porque lo impuso nuestro Inca; de allí llegaron él y su

mujer, nuestra reina, a este valle de Cozco, que entonces todo

él estaba hecho montaña brava.

La

primera parada que en este valle hicieron –dijo el

Inca– fue en el cerro llamado Huanacauti, al Mediodía desta

ciudad. Allí procuró hincar en tierra la barra de oro, la

cual con mucha facilidad se les hundió al primer golpe que

dieron con ella, que no la vieron más. Entonces dijo nuestro

Inca a su hermana y mujer: 'En este valle manda Nuestro Padre el Sol

que paremos y hagamos nuestro asiento y morada, para cumplir su

voluntad. Por tanto, reina y hermana, conviene que cada uno por su

parte vamos a convocar y atraer esta gente, para los doctrinar y hacer

el bien que Nuestro Padre el Sol nos manda.' (...)

De esta

manera se principió a poblar nuestra

imperial ciudad, dividida en dos medios que llamaron Hanan Cozco, que,

como sabes, quiere decir Cozco el alto, y Hurin Cozco, que es Cozco el

bajo. Los que atrajo el rey quiso que poblasen a Hanan Cozco, y por

esto le llamaron el alto; y los que convocó la reina, que

poblasen a Hurin Cozco, y por eso le llamaron el bajo. Esta

división de ciudad no fue para que los de la una mitad

aventajasen a los de la otra mitad en exenciones y preeminencias, sino

que todos fuesen iguales como hermanos, hijos de un padre y de una

madre."

(Garcilaso de la Vega el Inca. Comentarios reales)

|

Indice de textos

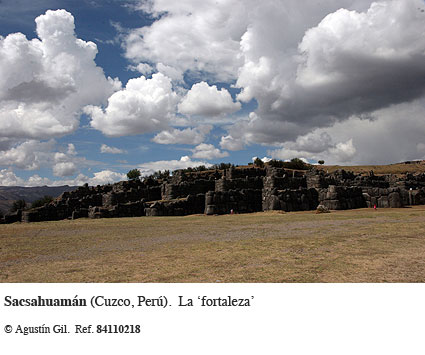

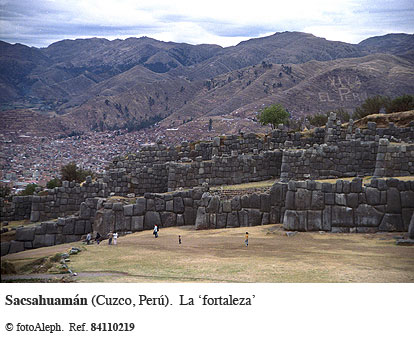

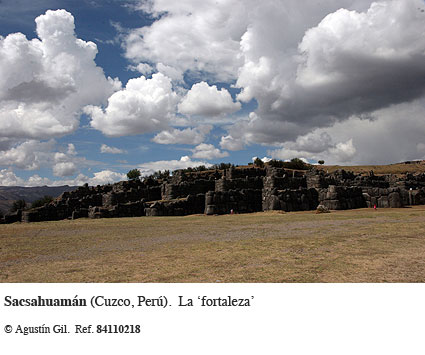

La fortaleza de

Sacsahuamán

Ya hemos comentado que la planta urbana incaica del Cuzco,

a vista de pájaro, tenía la forma de un puma. La cabeza

del puma sería la 'fortaleza' de Sacsahuamán.

Sacsahuamán (o Sacsayhuamán = 'halcón

satisfecho' en quechua) es un gigantesco yacimiento que concentra en su

recinto las ruinas más monumentales de la antigua capital inca y

sus alrededores. Como desde un nido de águilas, domina el Cuzco

entero desde la cumbre de una abrupta colina que se levanta al noroeste

del apretado caserío de la ciudad (foto006).

La llamada fortaleza, con sus plazas y

edificios

adyacentes, era en realidad un importante centro ceremonial, que fue

comenzado a construir a mediados del siglo XV por iniciativa del Inca

Pachacútec, dentro de su proyecto de renovación integral

del Cuzco. Cuando llegaron los españoles las obras estaban

recién concluidas. La llamada fortaleza, con sus plazas y

edificios

adyacentes, era en realidad un importante centro ceremonial, que fue

comenzado a construir a mediados del siglo XV por iniciativa del Inca

Pachacútec, dentro de su proyecto de renovación integral

del Cuzco. Cuando llegaron los españoles las obras estaban

recién concluidas.

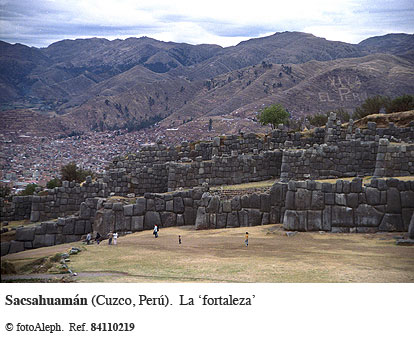

Tras un fatigoso ascenso, en el que se deja sentir el

efecto del soroche (o mal de

altura: estamos a 3.600 m sobre el nivel

del mar), el visitante se topa con un gigantesco amurallamiento de

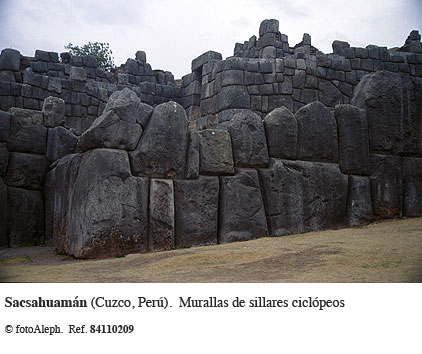

piedra compuesto de tres niveles escalonados de lienzos de muralla,

construidos con enormes rocas talladas, algunas de las cuales pueden

medir 8 metros de alto y pesar 300 toneladas (foto007). Los lienzos que delimitan

la cara norte tienen un trazado en forma de zigzag, como de 'dientes de

sierra', y corren paralelos más de 500 metros (foto008). En algunos tramos

alcanzan los 18 m de alto, aunque en su tiempo eran aún

más elevados. Los tres niveles de la fortaleza se comunican

entre sí a través de escaleras y puertas de acceso,

también en piedra. El interior de este inmenso recinto

podría acoger hasta 10.000 personas.

Los megalitos que componen las murallas son

auténticos peñascos tallados como poliedros irregulares

de distintas formas y tamaños. Y están ensamblados los

unos a los otros sin utilizar argamasa, encajando sus entrantes y

salientes con tal precisión que no dejan abierta la menor

rendija entre ellos. Las caras que quedan a la vista están

pulimentadas creando curvaturas que dan al conjunto un efecto de

almohadillado (foto009). Aparejo

ciclópeo se le llama a esta labor

hercúlea que consigue combinar la monumentalidad con la

minuciosidad, y que constituye uno de los más identificables

rasgos de estilo de la arquitectura inca. Lo más parecido que

puede verse en otros lugares del mundo son los muros de los altares de

la época arcaica de la Isla de Pascua (ver foto).

Para tallar y encajar las piezas de este rompecabezas de

gigantes, los canteros y constructores incas solo contaban con

herramientas de piedra, además de cuerdas, palancas y

grúas de madera. Se utilizarían rodillos para desplazar

los megalitos, y rampas provisionales de tierra para elevarlos.

De los edificios de la plataforma superior de la

'fortaleza' de Sacsahuamán, entre los que despuntaban tres

grandes torreones, solo quedan los cimientos, pues fueron desmantelados

por los españoles y sus sillares reaprovechados en la

erección de iglesias y palacios del Cuzco. Pero la triple

muralla ciclópea de la base ha resistido el paso de los siglos,

las sacudidas de los terremotos, las actividades depredadoras de los

humanos, y sigue en su mayor parte en pie, provocando con su abrumadora

mole el asombro de todo aquel que la contempla.

Indice de textos

Dado que los reyes incas con sede en Cuzco no

temían ataques inmediatos de enemigos exteriores, pues ellos

eran los que conquistaban y sometían los reinos circundantes, y

dado que las fronteras del imperio estaban adecuadamente defendidas por

fortificaciones estratégicas, ¿qué sentido tiene

la existencia de una fortaleza de tan colosales dimensiones, construida

con sillares megalíticos, vigilando desde las alturas el bien

resguardado corazón del imperio? Se cree que sus funciones tal

vez no fueran solamente defensivas. Por los restos despejados en las

excavaciones se deduce que Sacsahuamán sería más

bien una casa real o centro consagrado al culto al dios-sol, donde se

celebrarían ceremonias colectivas y se practicarían

sacrificios. El gigantesco edificio desempeñaría al mismo

tiempo un papel simbólico, como una demostración de la

fuerza y poderío del imperio incaico.

Sacsahuamán fue descrito por primera vez por el

cronista Pedro Sancho de la Hoz, que en 1534 afirmó que ninguno

de los edificios construidos por Hércules o por los romanos son

tan dignos de verse como éste.

En 1536, casi tres años después de la

entrada de Pizarro en el Cuzco, Sacsahuamán fue escenario de una

de las más cruentas batallas de la conquista española. El

rebelde Inca Manco Yupanqui encabezó una insurrección de

los aborígenes contra los invasores y reconquistó el

sitio de Sacsahuamán, convirtiéndolo en base de

operaciones para atacar a los españoles instalados en Cuzco.

Estuvo a punto de derrotarlos, pero un contraataque dirigido por Juan

Pizarro, hermano de Francisco, logró recuperar la 'fortaleza' y

aniquilar la rebelión. Hubo miles de muertos, aunque el Inca

Manco logró sobrevivir, refugiándose en Vilcabamba.

El yacimiento de Sacsahuamán incluye otras

áreas arqueológicas, además de la fortaleza, que

van saliendo poco a poco a la luz con las excavaciones. Aunque solo se

ha excavado el 20% del sitio, resulta evidente por los numerosos restos

arquitectónicos desbrozados que en estas praderas y riscos se

levantaba una amplia ciudad, con sus barrios de viviendas, plazas,

baluartes, torreones, calzadas, depósitos de agua y acueductos.

Una de las plazas tenía forma circular, con un graderío

que recuerda a un anfiteatro.

En lo alto de la peña conocida como Sunchuna o

Rodadero, de curiosas formaciones geológicas, se ven esculpidas

en el suelo de roca unas concavidades en forma de bancadas a las que

llaman el 'Trono del Inca'. Un poco más al norte, en una zona

conocida como Chincana, se detectan otras muchas tallas rupestres

cinceladas en un caos de rocas (foto168).

Aquí y allá se descubren

cámaras, nichos, escaleras, bancadas, techos escalonados y otros

elementos labrados en los peñascos, de enigmático

cometido. Hay también otro trono del Inca, y tres asientos que,

dicen, eran para centinelas. No lejos de allí, en la agreste

zona rocosa llamada Chincana Chica, las labores rupestres llegan al

punto de perforar túneles, cuevas y habitáculos que se

comunican entre sí por pasadizos y pequeños desfiladeros

naturales y artificiales, creando en conjunto un auténtico

laberinto subterráneo (foto171).

Indice de textos

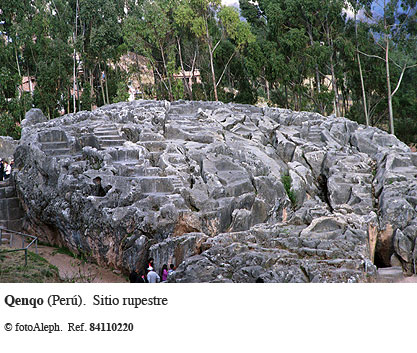

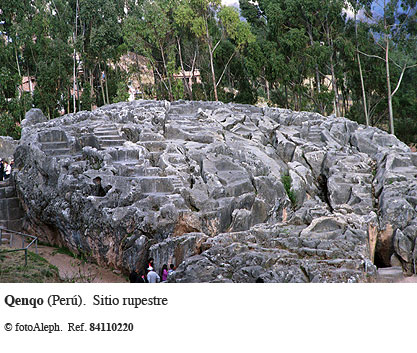

Qenqo. Un santuario

rupestre

Un par de kilómetros al este de Sacsahuamán,

semioculto entre bosques de eucaliptos, existe otro laberinto de

piedra. Se trata de un conjunto de afloramientos de roca caliza, a los

que la erosión del agua de lluvia ha moldeado con las más

caprichosas formas, configurando un atormentado relieve de profundas

grietas y afiladas aristas: lo  que en términos geológicos

se conoce como un karst. A la acción escultórica del agua

se sumó la de la mano del hombre, pues los incas cincelaron

parcialmente estos promontorios para crear un intrincado dédalo

de pasadizos, hornacinas, escaleras, oquedades y cámaras

subterráneas, con una red de canales para drenar el agua, que

hace de este lugar uno de los más sugestivos y

enigmáticos yacimientos arqueológicos de los alrededores

del Cuzco (foto013). que en términos geológicos

se conoce como un karst. A la acción escultórica del agua

se sumó la de la mano del hombre, pues los incas cincelaron

parcialmente estos promontorios para crear un intrincado dédalo

de pasadizos, hornacinas, escaleras, oquedades y cámaras

subterráneas, con una red de canales para drenar el agua, que

hace de este lugar uno de los más sugestivos y

enigmáticos yacimientos arqueológicos de los alrededores

del Cuzco (foto013).

Qenqo en lengua quechua significa 'zigzag'. El

término parece hacer referencia a un pequeño canal

horadado en la roca que, partiendo de un hoyo en la cima del

promontorio principal, desciende zigzagueante para luego bifurcarse,

con una rama que llega a la cámara subterránea esculpida

en lo más profundo del roquedal.

Durante el imperio inca este lugar fue un templo para

ceremonias públicas. El canal mencionado pudo haber servido para

conducir la chicha (bebida de maíz que se ingería en los

ritos incas), o tal vez la sangre de animales (o humanos) inmolados en

sacrificios, hasta la cámara subterránea, donde

tendría lugar alguna clase de ritual secreto no esclarecido.

Esta sala está tallada artificialmente en la roca viva, con el

suelo, techo, paredes, nichos y repisas cuidadosamente alisados (foto015). Posee

además andenes y canales para la evacuación del agua de

lluvia. Detrás de una plataforma que pudo haber sido un altar se

abre una profunda sima que se utilizó de enterramiento, pues se

han exhumado de ella varios cadáveres de aborígenes y uno

de un colonizador.

En lo alto del promontorio, de la superficie allanada de

la roca sobresalen dos cilindros de corta altura tallados en la misma

masa de piedra. Es probable que se trate de un Intihuatana

(literalmente 'lugar donde se amarra el sol'), una especie de

observatorio astronómico de hechura rupestre utilizado para

calcular la posición del sol, medir el tiempo y determinar los

solsticios y equinoccios, siendo al mismo tiempo un adoratorio donde se

rendía culto al dios-sol. Podemos ver otros ejemplares en Pisac (foto042)

y Machu Picchu (foto103).

En la misma cumbre quedan restos tallados de lo que pudo

ser un cóndor, cuya cabeza fue destruida, así como la de

un puma. Al pie del roquedo se yergue exento un monolito de 6 m de alto

descansando sobre un pedestal.

En los aledaños de Qenqo emergen otros dos

afloramientos kársticos salpicados de tallas rupestres incaicas:

Qenqo Chico, en un altozano de forma elíptica con las laderas

reforzadas de murallas ciclópeas, y Cusilluchayoc, donde

todavía son visibles relieves de ofidios y simios.

Indice de textos

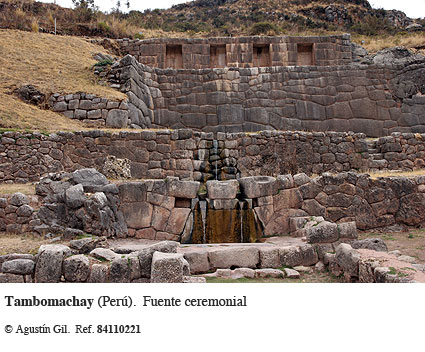

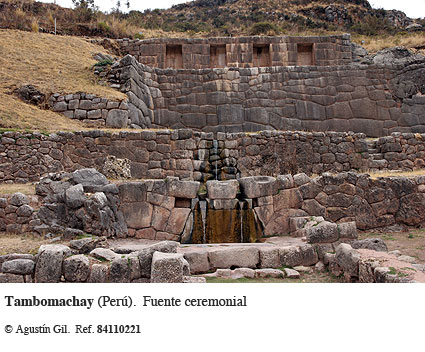

Tambomachay. El

baño del Inca

Tambomachay (en quechua Tanpu Mach'ay = 'lugar de

descanso'), conocido popularmente como el 'Baño del Inca',

está ubicado en un boscoso valle de las cercanías del

Cuzco, atravesado por un río.

He aquí una muestra de la importancia que daban los

incas a ese preciado y escaso bien que es el agua. Se trata de una

fuente monumental cuyas aguas cristalinas surgen de manantiales

subterráneos, edificada en piedras sillares de aparejo

ciclópeo poligonal que encajan entre sí con la

perfección característica de la arquitectura inca. Consta

de una serie de acueductos, canales y una cascada de agua que discurre

por entre las piedras y desagua en una poza por dos caños de

idéntico caudal (foto017).

La estructura se compone de tres plataformas escalonadas (foto016).

En

la más alta, como telón de fondo, se levanta un grueso

muro (15 m de largo x 4 m de alto) perforado en su parte alta con

cuatro hornacinas trapezoidales, que en su tiempo –se conjetura–

pudieron albergar otras tantas estatuas antropomorfas de tamaño

natural, más tarde expoliadas por los conquistadores. Otros dos

muros cortan en ángulo el murallón de fondo. Uno de ellos

mira al río y está ornado con dos grandes hornacinas; el

segundo, casi perpendicular al primero, tiene una puerta de doble

jamba, detalle arquitectónico que a menudo era empleado por los

incas para resaltar la importancia de un lugar. Por esa puerta se llega

a una pequeña cámara en la que es visible el agua que

aflora de las entrañas de la tierra.

Es probable que esta fontana monumental fuera una especie

de santuario consagrado al culto al agua, elemento que, dentro de la

concepción panteísta que los incas tenían de la

naturaleza, era venerado como generador de vida.

En Tambomachay hubo también una especie de

jardín real, para descanso y recreo de los reyes incas (de

ahí su topónimo), que era regado por una compleja red de

canalizaciones.

En cualquier caso, Tambomachay es un buen ejemplo de la

habilidad que sabían poner de manifiesto los constructores

andinos para integrar armoniosamente la arquitectura con el paisaje.

Indice de textos

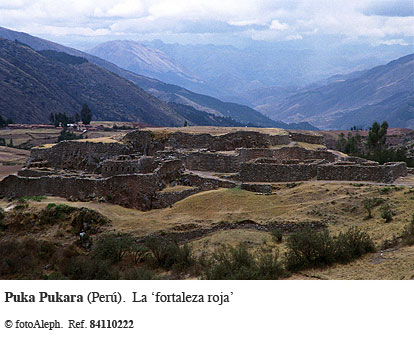

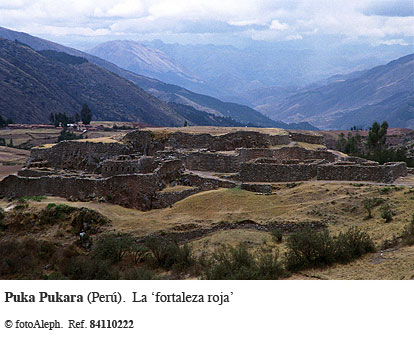

Puka Pukara. La

fortaleza roja

Siguiendo el curso del río que pasa junto a la

fuente de Tambomachay se desemboca en una de las principales

vías de acceso al Cuzco, a 7 km al este de la ciudad. En este

importante cruce de caminos a 3.750 m de altitud, encaramadas en una

colina rodeada de escarpados paredones, se hallan las ruinas de Puka

Pukara.

El nombre significa 'la fortaleza roja', de las palabras

quechuas puka (= 'rojo') y pukara (= 'fuerte' o 'fortaleza').

Efectivamente, las piedras del lugar son rojizas y así se

explica el topónimo, pero el sitio no parece haber sido una

fortaleza.

Se trata de uno de los típicos promontorios rocosos

de la zona de Sacsahuamán, que en este caso fue allanado y

transformado mediante la construcción de muros

perimétricos y de

contención.

Algunos creen que durante el incanato fue un importante tambo (los tambos eran

albergues o almacenes de alimentos, ubicados a

intervalos regulares en las principales redes viarias). Pero sus restos

arquitectónicos apuntan más bien a la hipótesis de

que fue un centro de uso eminentemente ceremonial.

En el interior del recinto distintos edificios de piedra

de planta rectangular se distribuyen sobre tres terrazas escalonadas,

entre las que se abren pasajes y escalinatas para el acceso a la

plataforma superior. Las construcciones son de finos sillares encajados

en aparejo celular (foto020) y

rectangular almohadillado.

En su época el lugar estaba bien abastecido de agua

proveniente de manantiales y fuentes termales de las proximidades, por

lo que se presume que este asentamiento estuvo relacionado con las

liturgias incas de culto al agua.

Indice de textos

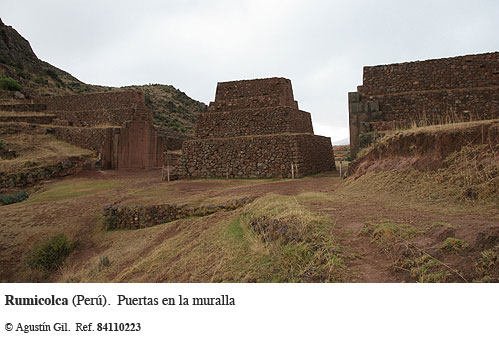

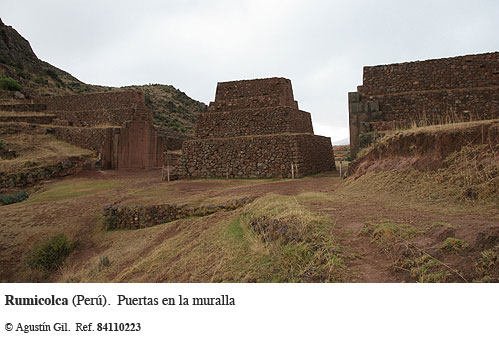

Las puertas de

Rumicolca

A unos 40 km al este del Cuzco, en el valle del río

Huatanay, subsisten en bastante buen estado las ruinas de Piquillacta,

una gran ciudad construida hacia 1100 d C por los huaris, el pueblo

indígena dominante en la región justo antes del auge del

imperio inca. El extenso yacimiento, formado por barrios residenciales

distribuidos con planificación ortogonal y provistos de amplias

zonas de cultivo, está cercado por los largos lienzos de

una doble muralla de perímetro rectangular.

Un kilómetro al este de Piquillacta el valle se

estrecha, medio cerrado por el avance lateral de unos peñascos.

En ese punto se levanta una construcción inca, conocida como

Rumicolca, que consiste en una gruesa muralla de perfil escalonado,

perforada por dos grandes vanos a cielo abierto que hacen las veces de

puertas. La muralla se extiende de un lado al otro del valle, cortando

transversalmente su cauce (foto021).

De esta forma, toda persona que remontara la

ribera del Huatanay en dirección al Cuzco se vería

retenida por la muralla y obligada a atravesarla por uno de los dos

vanos practicados en su lienzo. Otro tanto ocurriría con quienes

descendieran por el valle desde el Cuzco en dirección oriente.

Todos los indicios apuntan a que nos hallamos ante una

especie de frontera de seguridad o puesto de vigilancia para controlar

la circulación de personas y mercancías en la que era la

principal vía de acceso a la capital del imperio (capital que,

por otra parte, nunca estuvo amurallada). Nos preguntamos por

qué dos puertas, si para tal función bastaba con una.

¿Sería una para el tráfico de ida y otra para el

de vuelta?

Este puesto de control existía ya en tiempo de los

huaris. Los incas lo reforzaron y ampliaron haciendo gala de su

proverbial esmero constructivo, y así pueden distinguirse sus

bien labrados y encajados sillares contrastando con la rústica

mampostería de los muros huaris. El machón de muralla que

queda aislado entre las dos puertas adquiere un engañoso perfil

de pirámide escalonada. Obsérvese (foto022) el sencillo e ingenioso

sistema de escaleras a base de losas que sobresalen de la pared

dispuestas en línea diagonal. Un procedimiento semejante para

subir y bajar paredes lo vemos en los 'andenes' o bancales

agrícolas aterrazados de muchos lugares incas.

Indice de textos

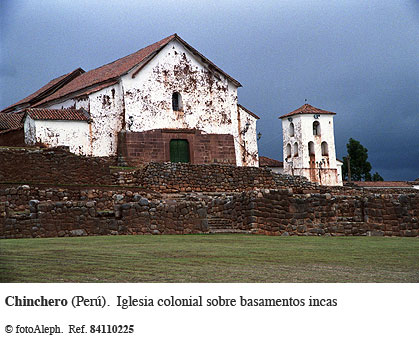

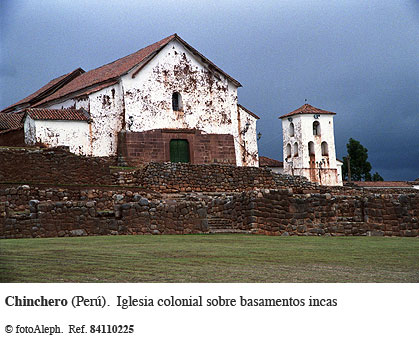

Chinchero. Cuna del

arco iris

Chinchero es uno de esos pueblos coloniales de los Andes

del Perú que fueron levantados sobre los basamentos de antiguos

edificios incas. Se halla a unos 30 km al noroeste de Cuzco, a 3.760 m

de altitud, en un verde valle rodeado de altas montañas nevadas

que acoge en sus campiñas la laguna de Piuray. Esta laguna

suministra de agua al Cuzco: fueron los incas quienes llevaron sus

aguas a la ciudad imperial a través de acueductos

subterráneos.

Para los incas Chinchero era la cuna del arco

iris, porque

aquí el k'uychi (arco

iris, una deidad especial entre los incas)

aparece frecuentemente en la temporada de lluvias. Fue en este lugar

donde el Inca Túpac Yupanqui, hijo y sucesor de

Pachacútec, se hizo construir en 1480 una hacienda real para que

le sirviera de residencia de reposo. Con tal fin mandó erigir un

gran complejo palaciego, con instalaciones complementarias como

adoratorios, baños y bancales aterrazados para la

producción agrícola. Disponía también de un

sistema de evacuación de aguas de lluvia y residuales de un

nivel de eficacia difícilmente superable; la perfección

en el trazado de la red de canales (foto026),

con un grado de pendiente muy

estudiado, da testimonio de los elevados conocimientos de arquitectura

y urbanismo de los incas. Para los incas Chinchero era la cuna del arco

iris, porque

aquí el k'uychi (arco

iris, una deidad especial entre los incas)

aparece frecuentemente en la temporada de lluvias. Fue en este lugar

donde el Inca Túpac Yupanqui, hijo y sucesor de

Pachacútec, se hizo construir en 1480 una hacienda real para que

le sirviera de residencia de reposo. Con tal fin mandó erigir un

gran complejo palaciego, con instalaciones complementarias como

adoratorios, baños y bancales aterrazados para la

producción agrícola. Disponía también de un

sistema de evacuación de aguas de lluvia y residuales de un

nivel de eficacia difícilmente superable; la perfección

en el trazado de la red de canales (foto026),

con un grado de pendiente muy

estudiado, da testimonio de los elevados conocimientos de arquitectura

y urbanismo de los incas.

Según las crónicas, el rey Túpac

Yupanqui murió en este palacio en oscuras circunstancias. Se

cree que fue envenenado por su princesa favorita, Chuqui Ocllo, o por

su propia esposa Mama Ocllo, irritada por el hecho de que el Inca se

inclinaba a designar como sucesor al hijo de su concubina. En la

consiguiente lucha por el poder fueron exterminados todos los

partidarios de Chuqui Ocllo, incluyendo a la princesa. El hijo del

Inca, Cápac Huari, fue recluido de por vida en la prisión

del palacio.

Hacia 1536, el rebelde Inca Manco Yupanqui, en su huida

hacia Vilcabamba, incendió Chinchero para evitar que sus

enemigos pudieran abastecerse.

El actual pueblo de Chinchero está construido

íntegramente sobre las infraestructuras del complejo palaciego

de Túpac Yupanqui, que ocupaban una considerable

extensión. Utilizando sus sólidos muros de piedra como

basamentos, y respetando el trazado ortogonal de su diseño

urbano, se fueron levantando con el correr de los siglos casas e

iglesias de un pintoresco estilo colonial (foto027). La mayoría de sus

habitantes aún visten las coloridas indumentarias tradicionales

andinas (foto130), conservan

prácticas religiosas de origen inca

(sincretizadas con el catolicismo), y mantienen vivas antiguas

costumbres como la economía de trueque.

Las ruinas incaicas de la localidad fueron excavadas y

restauradas por la Misión Arqueológica Española

entre los años 1968 y 1970. Un conjunto de edificaciones,

generalmente de planta rectangular, se adosan a las laderas de una

colina, sobre plataformas de piedras sillares casi siempre muy

elongadas y de escasa profundidad. A grandes rasgos se pueden

distinguir tres sectores: civil, religioso y agrícola. El sector

civil incluye una serie de estructuras arquitectónicas sobre

tres plataformas escalonadas. El área religiosa está

constituida por una sola estructura de forma piramidal, que se adapta a

un promontorio, compuesta de tres plataformas conectadas entre

sí por medio de escaleras. Ambos sectores están ordenados

en torno a dos plazas: una plaza principal (la actual explanada de

Capellanpampa, de 114 m de largo por 60 m de ancho) y la que hoy es

plaza del pueblo, situada junto a la iglesia parroquial. Esta plaza se

articula a dos niveles: el más alto corresponde al atrio de la

iglesia y el inferior a la plaza propiamente dicha. El desnivel se

salva por un muro de contención perforado por una hilera de doce

hornacinas trapezoidales (foto030).

Más allá de la gran plaza se encuentra el

sector de las 'andenerías agrícolas', un impresionante

conjunto de bancales aterrazados que se descuelgan escalonadamente por

la vertiente de un barranco, bien irrigados por una red de canales,

donde probablemente se cultivaban plantas de uso ritual (foto032).

Esta zona de bancales está salpicada de grandes

peñascos de roca caliza, en los que se pueden detectar numerosas

tallas rupestres creando asientos, escaleras, túneles, nichos y

cisternas (foto036). A duras

penas se distinguen los relieves de un puma y una

cría de puma, que fueron martilleados por la furia iconoclasta

de los colonizadores hasta dejarlos casi irreconocibles (foto176).

Indice de textos

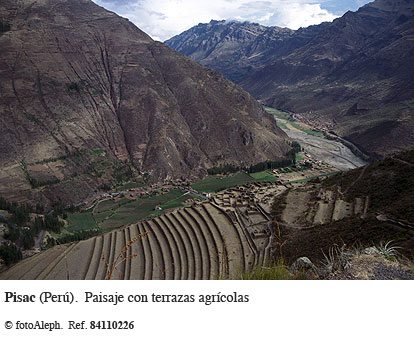

Pisac, en el Valle

Sagrado

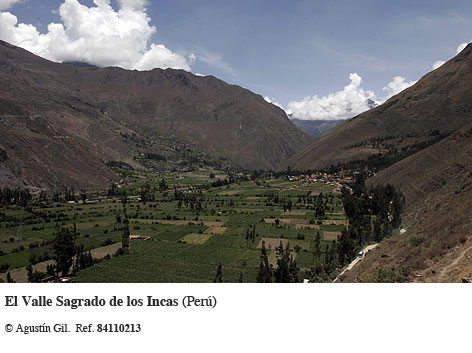

El río Urubamba fluye con sinuoso recorrido por un

fértil valle encajonado entre altísimas montañas

de rocas y barro. Es éste el llamado Valle Sagrado de los Incas (foto037),

porque su cauce atraviesa ciudades y centros ceremoniales incaicos como

Ollantaytambo, y rodea con un amplio meandro

los escarpados riscos de Machu Picchu, antes de ir a

perderse en la

cuenca del Amazonas.

Pisac (también escrito Pisaq,

pronúnciese Písac), ubicado

a 33 km al

nordeste de la ciudad del Cuzco, es un pequeño pueblo de sabor

colonial que levanta su caserío, cercado de huertas, en la

ribera del Urubamba. Fue construido sobre basamentos incas en tiempos

del virrey Francisco de Toledo (1569-1581). Las calles se cortan en

ángulo recto obedeciendo al modelo de planificación

urbanística que seguían no solo los colonizadores, sino

los mismos pueblos prehispánicos. La Plaza de Armas sirve de

recinto para un popular mercado de artesanía. Aquí se

halla la iglesia, donde se celebran misas en quechua a la que asisten

los indígenas y los varayocs,

las autoridades regionales. Pisac (también escrito Pisaq,

pronúnciese Písac), ubicado

a 33 km al

nordeste de la ciudad del Cuzco, es un pequeño pueblo de sabor

colonial que levanta su caserío, cercado de huertas, en la

ribera del Urubamba. Fue construido sobre basamentos incas en tiempos

del virrey Francisco de Toledo (1569-1581). Las calles se cortan en

ángulo recto obedeciendo al modelo de planificación

urbanística que seguían no solo los colonizadores, sino

los mismos pueblos prehispánicos. La Plaza de Armas sirve de

recinto para un popular mercado de artesanía. Aquí se

halla la iglesia, donde se celebran misas en quechua a la que asisten

los indígenas y los varayocs,

las autoridades regionales.

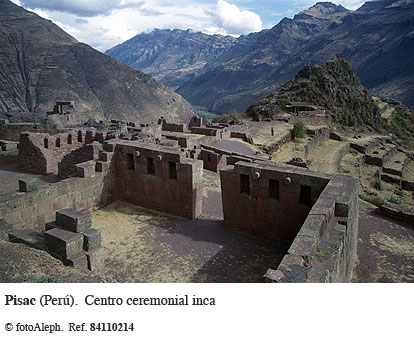

El sitio arqueológico de Pisac, uno de los

más importantes del Valle Sagrado, se encarama por los flancos

de una alta montaña que domina el pueblo. Dicen que la planta

urbana de la ciudad estaba diseñada, como era costumbre en la

arquitectura inca, siguiendo el trazado figurativo de un animal. Pisac

tendría la forma de una perdiz (pisaq,

en quechua). Lo cierto es

que los restos arqueológicos incas se distribuyen en varios

núcleos de construcciones desperdigados sin orden aparente por

los cerros y mesetas

de la accidentada geografía del lugar.

En un collado a media altura de la montaña se

asienta lo que sería el centro ceremonial (foto043). Mientras las

restantes viviendas y edificaciones de Pisac son de muros de

mampostería, tabiques de adobe y techos de madera y paja, este

sector se distingue por el cuidado aparejo de sillares de piedra

pulidos y perfectamente encajados, característico del periodo

inca imperial. Las puertas, ventanas y hornacinas presentan forma

trapezoidal (foto046). Un muro

semicircular abraza una gran roca tallada con un

saliente cónico en su parte superior: protege el Intihuatana, un

gnomon o reloj solar con el que los incas determinaban la

posición del sol, por lo que este centro bien podría

cumplir también las funciones de observatorio astronómico.

La cumbre de la montaña está ocupada por un

poblado abandonado cuyas viviendas de mampostería y adobe

cuelgan en apretada aglomeración sobre las pronunciadas

pendientes del promontorio.

Al otro lado de un barranco se ve un vertical acantilado

de tierra roja con la pared acribillada de agujeros que le dan un

aspecto de colmena. Es el cementerio de la ciudad: los habitantes

enterraban a sus difuntos en nichos y oquedades perforados a distintas

alturas del acantilado.

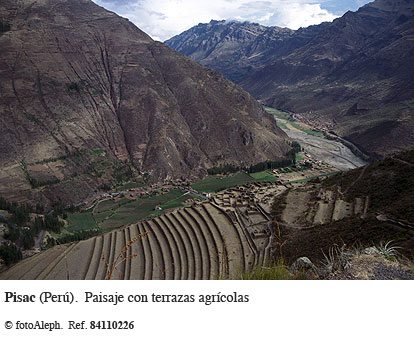

Quizá lo más impresionante de Pisac sea su

extraordinario conjunto de bancales o terrazas agrícolas que

cubren escalonándose extensas superficies de las laderas de la

montaña (foto040),

asomándose a veces a vertiginosos precipicios, y

que transforman el paisaje confiriéndole el aspecto de un

gigantesco anfiteatro. Los lugareños restauran

periódicamente estos aterrazamientos, muchos de los cuales son

todavía cultivados, e incluso construyen otros nuevos, siguiendo

las ancestrales técnicas que aprendieron de sus antepasados

incas para hacer cultivables los terrenos en fuerte pendiente.

Indice de textos

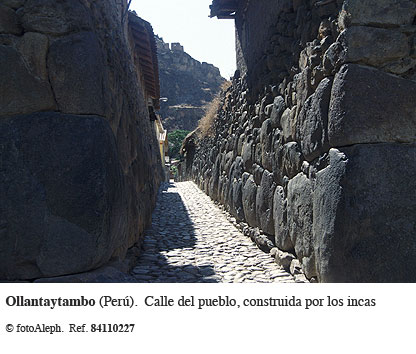

Ollantaytambo,

bastión rebelde

Situado en el Valle Sagrado de los Incas, en la

confluencia de los ríos Urubamba y Patakancha, a unos 60 km al

noroeste de la ciudad del Cuzco, Ollantaytambo (quechua:

Ullantaytampu), además de un importante yacimiento

arqueológico incaico, es una de las pocas ciudades construidas

por los incas que se han mantenido vivas a lo largo del tiempo, y que

siguen aún habitadas (foto049).

Según el cronista español del

siglo XVI

Pedro Sarmiento de Gamboa, el rey Pachacútec conquistó la

región y destruyó Ollantaytambo para incorporarlo a su

imperio bajo el gobierno de los incas. Luego reconstruyó la

ciudad, dotándola de imponentes edificios, un centro ceremonial

y los habituales aterrazamientos de bancales agrícolas

destinados a proveer de recursos alimenticios a la población

para hacerla autosuficiente. Estos terrenos eran trabajados por yanaconas, sirvientes

del emperador, mientras en la ciudad se alojaba

la nobleza inca. Según el cronista español del

siglo XVI

Pedro Sarmiento de Gamboa, el rey Pachacútec conquistó la

región y destruyó Ollantaytambo para incorporarlo a su

imperio bajo el gobierno de los incas. Luego reconstruyó la

ciudad, dotándola de imponentes edificios, un centro ceremonial

y los habituales aterrazamientos de bancales agrícolas

destinados a proveer de recursos alimenticios a la población

para hacerla autosuficiente. Estos terrenos eran trabajados por yanaconas, sirvientes

del emperador, mientras en la ciudad se alojaba

la nobleza inca.

En la época de la conquista, Ollantaytambo

sirvió de refugio temporal al Inca Manco Yupanqui, líder

de la resistencia indígena contra los españoles, que

mandó fortificar la ciudad y sus alrededores con potentes

murallas para defenderse de los invasores. Pese a que Inca Manco

llegó a derrotar una expedición española mediante

la estratagema de inundar de agua el valle, comprendió que no

era seguro permanecer en Ollantaytambo, por lo que optó por

retirarse a Vilcabamba, enclave escondido en una región

selvática. Los conquistadores ocuparon Ollantaytambo en 1540 y

la población nativa fue asignada en encomienda a Hernando

Pizarro.

En la actualidad, Ollantaytambo es muy visitado por ser

uno de los puntos de partida del más importante de los caminos

incas hacia Machu Picchu.

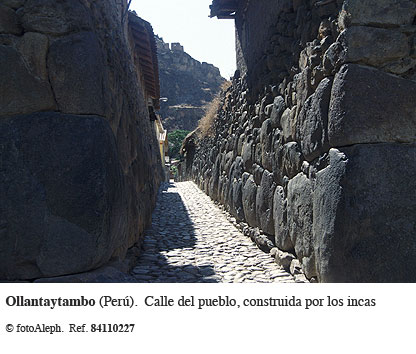

El pueblo bajo de Ollantaytambo, asentado en la vega del

Urubamba, conserva no solo la planificación urbana original,

sino numerosas viviendas construidas por los mismos incas, que han sido

habitadas sin interrupción hasta nuestros días (foto050). En sus

muros bajos abundan los sillares ciclópeos, de formas

poliédricas irregulares que, sin embargo, casan entre sí

en compacta trabazón, con una solidez a prueba de terremotos.

Muchas puertas y ventanas tienen forma de trapecio, con jambas y

dinteles monolíticos de enormes proporciones.

Las casas se agrupan en manzanas cuadrangulares, bordeadas

de largas y estrechas calles rectilíneas que se cruzan en

ángulos de noventa grados, adoptando el conjunto una

configuración urbana de damero. Corpulentos megalitos refuerzan

las esquinas (foto051). Las

calzadas adoquinadas mantienen un ligero grado de

inclinación, y las que se orientan de norte a sur están

provistas de zanjas o canaletas paralelas a las fachadas, por las que

fluyen corrientes de agua limpia y abundante (foto052), que refresca el ambiente

y trae a la ciudad el sonido de los arroyos de montaña.

Rodean a este núcleo urbano por sus cuatro costados

escarpadas montañas, en cuyas faldas, a distintas alturas, se

divisan qolqas

(depósitos para almacenamiento de alimentos) de

mampostería y adobe, en diverso grado de ruina (foto063). Fueron

construidas por lo incas. Un farallón rocoso de uno de estos

montes parece tener un perfil de rostro humano, con sus ojos, boca,

barba y una corona sobre la cabeza formada por unas casas que se asoman

al abismo. Los lugareños de Ollantaytambo sugieren que es un

gigantesco retrato del rey Inca esculpido en el acantilado (foto065).

El sector más monumental de estos yacimientos

arqueológicos trepa por los montes al oeste de la

población, en una sucesión de bancales agrícolas

aterrazados accesibles por largas y empinadas escaleras (foto056). Al pie de este

colosal graderío se levanta una especie de zona ceremonial, con

un Templo del Agua erigido en adobe (foto053)

y diversas fuentes con

canalizaciones, caños y cisternas de talla rupestre (foto054), entre ellas

una llamada 'Baño de la Ñusta' (ñusta = princesa o

doncella de sangre real), ornada con cenefas finamente cinceladas en la

roca (foto055).

A cierta altura del camino de ascenso, tras recorrer la

terraza de las diez hornacinas, cuyo muro de fondo está

aparejado con grandes sillares pulidos y perfectamente ensamblados (foto058), se

llega a los restos del Templo del Sol. De este sobresaliente edificio,

situado en lo que parece ser un complejo ceremonial,

prácticamente solo queda la fachada, compuesta de seis enormes

monolitos adosados, cuyo perfil recuerda lejanamente al pilono de un

templo egipcio (foto060). Si

observamos con detenimiento estas lápidas,

comprobaremos que están talladas con relieves en forma de

escaleras, y que presentan algunas protuberancias: dicen que son los

restos martilleados por los colonizadores de unos relieves que

representaban pumas. En las cercanías se pueden ver enormes

bloques monolíticos esculpidos con forma de platabandas,

repisas, bancadas y otros diseños geométricos (foto061).

El conjunto de estas construcciones está circundado

por unas altas y larguísimas murallas que escalan los montes

serpenteando por sus pendientes y escarpaduras (foto062).

Indice de textos

|

Los incas ya habían establecido su

capital en Cuzco

en el siglo XII, si bien su expansión territorial se produjo

gradualmente a partir del siglo XIII, en una sucesión de

conquistas y anexiones de los reinos circundantes que terminó

proporcionándoles el control sobre toda la zona, logrando

someter a más de cien grupos étnicos diferentes que

hablaban al menos veinte lenguas. El imperio llegó a su

cénit a principios del siglo XV, con la ascensión al

trono de Pachacútec Yupanqui, el más poderoso de los

soberanos incas. Durante su reinado los dominios imperiales abarcaban

una población andina de unos doce millones de personas. Tal

hegemonía fue efímera: duró apenas cien

años. Fue entonces cuando llegaron los conquistadores.

Los incas ya habían establecido su

capital en Cuzco

en el siglo XII, si bien su expansión territorial se produjo

gradualmente a partir del siglo XIII, en una sucesión de

conquistas y anexiones de los reinos circundantes que terminó

proporcionándoles el control sobre toda la zona, logrando

someter a más de cien grupos étnicos diferentes que

hablaban al menos veinte lenguas. El imperio llegó a su

cénit a principios del siglo XV, con la ascensión al

trono de Pachacútec Yupanqui, el más poderoso de los

soberanos incas. Durante su reinado los dominios imperiales abarcaban

una población andina de unos doce millones de personas. Tal

hegemonía fue efímera: duró apenas cien

años. Fue entonces cuando llegaron los conquistadores.

Las obras de escultura que nos han llegado de

los incas son

más bien escasas, lo cual resulta extraño si tenemos

presente la extraordinaria destreza técnica de que hicieron

alarde en el tallado de sillares para sus realizaciones

arquitectónicas. Y no es que no hubiera precedentes en esta

materia. Comparados con la riqueza escultórica de otras culturas

antiguas de Mesoamérica como la de los olmecas, los mayas, los

toltecas o los aztecas, o de culturas preincaicas como la de

Chavín de Huántar o

Las obras de escultura que nos han llegado de

los incas son

más bien escasas, lo cual resulta extraño si tenemos

presente la extraordinaria destreza técnica de que hicieron

alarde en el tallado de sillares para sus realizaciones

arquitectónicas. Y no es que no hubiera precedentes en esta

materia. Comparados con la riqueza escultórica de otras culturas

antiguas de Mesoamérica como la de los olmecas, los mayas, los

toltecas o los aztecas, o de culturas preincaicas como la de

Chavín de Huántar o

A ello ayudó también el uso de

espadas

y

lanzas de hierro, así como armas de fuego, frente a las que poco

podían hacer las rudimentarias armas de los incas. Y el empleo

de

caballos, animal hasta entonces desconocido en aquellas tierras.

A ello ayudó también el uso de

espadas

y

lanzas de hierro, así como armas de fuego, frente a las que poco

podían hacer las rudimentarias armas de los incas. Y el empleo

de

caballos, animal hasta entonces desconocido en aquellas tierras.

Pachacútec (a quien también se

atribuye la

construcción de

Pachacútec (a quien también se

atribuye la

construcción de

La llamada fortaleza, con sus plazas y

edificios

adyacentes, era en realidad un importante centro ceremonial, que fue

comenzado a construir a mediados del siglo XV por iniciativa del Inca

Pachacútec, dentro de su proyecto de renovación integral

del Cuzco. Cuando llegaron los españoles las obras estaban

recién concluidas.

La llamada fortaleza, con sus plazas y

edificios

adyacentes, era en realidad un importante centro ceremonial, que fue

comenzado a construir a mediados del siglo XV por iniciativa del Inca

Pachacútec, dentro de su proyecto de renovación integral

del Cuzco. Cuando llegaron los españoles las obras estaban

recién concluidas.

que en términos geológicos

se conoce como un karst. A la acción escultórica del agua

se sumó la de la mano del hombre, pues los incas cincelaron

parcialmente estos promontorios para crear un intrincado dédalo

de pasadizos, hornacinas, escaleras, oquedades y cámaras

subterráneas, con una red de canales para drenar el agua, que

hace de este lugar uno de los más sugestivos y

enigmáticos yacimientos arqueológicos de los alrededores

del Cuzco (

que en términos geológicos

se conoce como un karst. A la acción escultórica del agua

se sumó la de la mano del hombre, pues los incas cincelaron

parcialmente estos promontorios para crear un intrincado dédalo

de pasadizos, hornacinas, escaleras, oquedades y cámaras

subterráneas, con una red de canales para drenar el agua, que

hace de este lugar uno de los más sugestivos y

enigmáticos yacimientos arqueológicos de los alrededores

del Cuzco (

Para los incas Chinchero era la cuna del arco

iris, porque

aquí el

Para los incas Chinchero era la cuna del arco

iris, porque

aquí el  Pisac (también escrito Pisaq,

pronúnciese Písac), ubicado

a 33 km al

nordeste de la ciudad del Cuzco, es un pequeño pueblo de sabor

colonial que levanta su caserío, cercado de huertas, en la

ribera del Urubamba. Fue construido sobre basamentos incas en tiempos

del virrey Francisco de Toledo (1569-1581). Las calles se cortan en

ángulo recto obedeciendo al modelo de planificación

urbanística que seguían no solo los colonizadores, sino

los mismos pueblos prehispánicos. La Plaza de Armas sirve de

recinto para un popular mercado de artesanía. Aquí se

halla la iglesia, donde se celebran misas en quechua a la que asisten

los indígenas y los

Pisac (también escrito Pisaq,

pronúnciese Písac), ubicado

a 33 km al

nordeste de la ciudad del Cuzco, es un pequeño pueblo de sabor

colonial que levanta su caserío, cercado de huertas, en la

ribera del Urubamba. Fue construido sobre basamentos incas en tiempos

del virrey Francisco de Toledo (1569-1581). Las calles se cortan en

ángulo recto obedeciendo al modelo de planificación

urbanística que seguían no solo los colonizadores, sino

los mismos pueblos prehispánicos. La Plaza de Armas sirve de

recinto para un popular mercado de artesanía. Aquí se

halla la iglesia, donde se celebran misas en quechua a la que asisten

los indígenas y los  Según el cronista español del

siglo XVI

Pedro Sarmiento de Gamboa, el rey Pachacútec conquistó la

región y destruyó Ollantaytambo para incorporarlo a su

imperio bajo el gobierno de los incas. Luego reconstruyó la

ciudad, dotándola de imponentes edificios, un centro ceremonial

y los habituales aterrazamientos de bancales agrícolas

destinados a proveer de recursos alimenticios a la población

para hacerla autosuficiente. Estos terrenos eran trabajados por

Según el cronista español del

siglo XVI

Pedro Sarmiento de Gamboa, el rey Pachacútec conquistó la

región y destruyó Ollantaytambo para incorporarlo a su

imperio bajo el gobierno de los incas. Luego reconstruyó la

ciudad, dotándola de imponentes edificios, un centro ceremonial

y los habituales aterrazamientos de bancales agrícolas

destinados a proveer de recursos alimenticios a la población

para hacerla autosuficiente. Estos terrenos eran trabajados por  En el caso del Perú, éste no

era más

que un aspecto parcial del extraordinario grado de sofisticación

que habían alcanzado la agricultura y la ingeniería

agrícola bajo la administración de los incas, cosa que

podemos comprobar con nuestros propios ojos cuando visitamos sitios

como

En el caso del Perú, éste no

era más

que un aspecto parcial del extraordinario grado de sofisticación

que habían alcanzado la agricultura y la ingeniería

agrícola bajo la administración de los incas, cosa que

podemos comprobar con nuestros propios ojos cuando visitamos sitios

como  Una sucesión de peldaños

consistentes en

simples lápidas que sobresalen de las paredes (

Una sucesión de peldaños

consistentes en

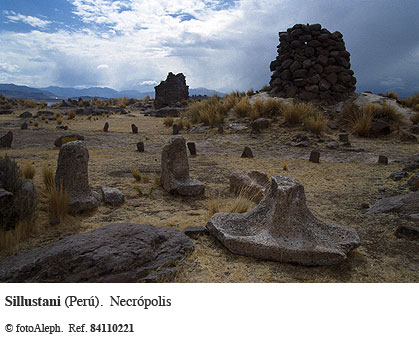

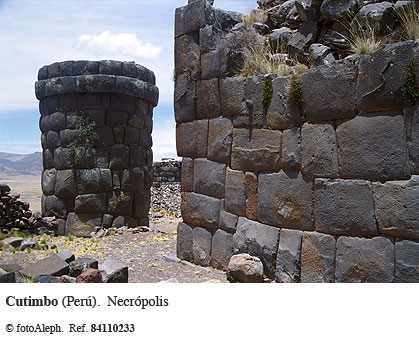

simples lápidas que sobresalen de las paredes ( Las numerosos vestigios arqueológicos

que se hallan

en las orillas y las islas del lago Titicaca dan testimonio no solo de

la presencia de los incas en la región, sino también de

la existencia previa de antiguas civilizaciones anteriores a la de los

incas.

Las numerosos vestigios arqueológicos

que se hallan

en las orillas y las islas del lago Titicaca dan testimonio no solo de

la presencia de los incas en la región, sino también de

la existencia previa de antiguas civilizaciones anteriores a la de los

incas.

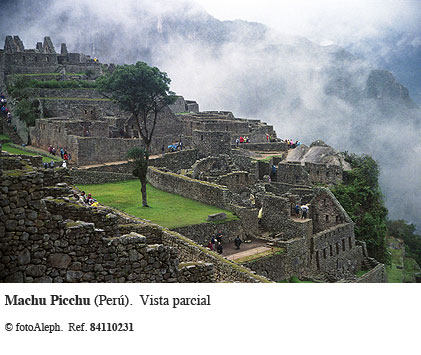

Como si jugara con nosotros, la niebla

levanta a su

capricho sus cortinajes en otro punto del paisaje y abre un claro a

través del cual divisamos como por una ventana otro pueblo

encantado, con sus casas descolgándose ordenadamente por una

pendiente montañosa. Baja de nuevo el telón, la ventana

se cierra y la escena se oculta a nuestros ojos en un fundido en

blanco. En el horizonte las nieblas se desgarran en jirones algodonosos

y dejan entrever afilados peñascos que emergen del mar de nubes

tapizados de bosques de un verde oscuro. Las nieblas se condensan en un

profundo valle, suben arrastradas por el viento, se derraman por las

laderas y se dispersan en un lánguido vaivén de oleaje

chocando con las colinas.

Como si jugara con nosotros, la niebla

levanta a su

capricho sus cortinajes en otro punto del paisaje y abre un claro a

través del cual divisamos como por una ventana otro pueblo

encantado, con sus casas descolgándose ordenadamente por una

pendiente montañosa. Baja de nuevo el telón, la ventana

se cierra y la escena se oculta a nuestros ojos en un fundido en

blanco. En el horizonte las nieblas se desgarran en jirones algodonosos

y dejan entrever afilados peñascos que emergen del mar de nubes

tapizados de bosques de un verde oscuro. Las nieblas se condensan en un

profundo valle, suben arrastradas por el viento, se derraman por las

laderas y se dispersan en un lánguido vaivén de oleaje

chocando con las colinas.  Se puede estimar que el 90% de estas

estructuras estaba en

pie cuando fueron descubiertas a principios del siglo XX, y que tras

las obras de desbroce, restauración y consolidación,

contemplamos el 95% de lo que fue Machu Picchu en su día. Solo

se echan en falta los tejados de los edificios, que, por estar hechos

de materiales perecederos como madera y paja, han desaparecido con el

tiempo. Eran tejados a dos aguas, de un ángulo tan puntiaguado

que los gabletes triangulares de las fachadas delanteras y traseras

parecen reproducir el empinado perfil del pico Huayna Picchu, que se

recorta allá al fondo contra el horizonte (

Se puede estimar que el 90% de estas

estructuras estaba en

pie cuando fueron descubiertas a principios del siglo XX, y que tras

las obras de desbroce, restauración y consolidación,

contemplamos el 95% de lo que fue Machu Picchu en su día. Solo

se echan en falta los tejados de los edificios, que, por estar hechos

de materiales perecederos como madera y paja, han desaparecido con el

tiempo. Eran tejados a dos aguas, de un ángulo tan puntiaguado

que los gabletes triangulares de las fachadas delanteras y traseras

parecen reproducir el empinado perfil del pico Huayna Picchu, que se

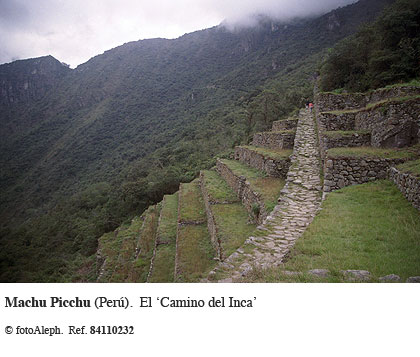

recorta allá al fondo contra el horizonte ( A Machu Picchu no se puede llegar por

carretera. Solo dos

vías férreas lo conectan con el resto del Perú.

Los visitantes actuales han de tomar un tren para acercarse a Aguas

Calientes, una población moderna que hace las funciones de

'campamento base' desde donde emprender la ascensión a la

montaña en cuya cumbre yace la ciudad perdida.

A Machu Picchu no se puede llegar por

carretera. Solo dos

vías férreas lo conectan con el resto del Perú.

Los visitantes actuales han de tomar un tren para acercarse a Aguas

Calientes, una población moderna que hace las funciones de

'campamento base' desde donde emprender la ascensión a la

montaña en cuya cumbre yace la ciudad perdida.