Ofrecemos a

continuación

una serie de breves reseñas sobre cada uno de los verracos

mostrados

fotográficamente en nuestra exposición:

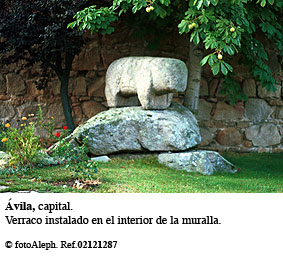

Ávila

En la provincia de

Ávila hay más de un

centenar

de verracos atribuidos a los vettones, dispersos por diversos pueblos y

aldeas, habiendo sido más de la mitad de ellos trasladados a la

capital en distintos momentos de la historia.

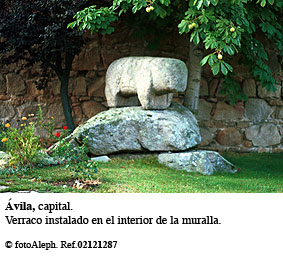

Varios de los verracos de Ávila han sido rescatados

de la Muralla de la ciudad, donde habían sido reaprovechados en

época medieval como relleno para la construcción del

recinto

defensivo. Todavía pueden hoy verse, empotrados en la muralla,

abundantes

elementos de épocas anteriores, como sepulcros, cistas y

lápidas

romanas con inscripciones.

De los 58 verracos existentes en la ciudad de

Ávila,

13 proceden de Tornadizos de Ávila, 3

de Bernuy Salinero (lugar donde se halla también un dolmen de

corredor

con túmulo de la época megalítica, en el paraje

llamado

Campo de las Cruces, de donde proviene un verraco), 3 del castro de Las

Cogotas, 8 de la dehesa de Guterreño, y otros de

Bascarrabal, Chamartín de la Sierra,

San

Miguel de Serrezuela,

Muñogalindo y Vicolozano.

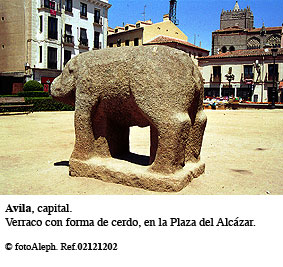

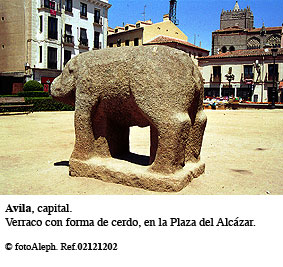

- Verraco del Alcázar

(Fotos 01

y 02)

Así como la mayoría de verracos

abulenses

están instalados en el interior de edificios públicos y

privados

(Palacio Episcopal, Escuela de Arquitectura, Parador Nacional, Agencia

Tributaria, etc.) o custodiados en museos, hay uno a la vista del

público

en la plaza de Calvo Sotelo,  donde estuvo el Alcázar de

Ávila,

dentro del tramo oeste de la muralla, junto al Arco del

Alcázar. donde estuvo el Alcázar de

Ávila,

dentro del tramo oeste de la muralla, junto al Arco del

Alcázar.

De tamaño bastante grande, es uno de los pocos

que no dejan lugar a dudas por sus rasgos de que se trataría de

una representación de cerdo macho. Procede de Cardeñosa,

pueblo próximo al castro vettón de Las

Cogotas. El alcalde de esta localidad intentó en 1877 vender

este verraco al conde de Oñate, aduciendo que estaría

mejor

conservado bajo su propiedad, al tiempo que con su coste podría

abonarse el jornal que se adeudaba al guardián de Las Cogotas.

La

venta no fue autorizada, pero el rey Alfonso XII ordenó su

traslado

a Ávila.

Indice

de

textos

- Museo de Ávila

En el Museo de Ávila, habilitado en la antigua

Casa de los Deanes, se muestran en varias salas hallazgos de la cultura

de los castros, procedentes de Las Cogotas,

la Mesa de Miranda, El

Raso y Ulaca. Se exhiben tres verracos

de

pequeño tamaño, uno de ellos con una inscripción

conmemorativa

en latín.

- Museo-almacén de Santo Tomé

La vecina iglesia románica de Santo Tomé

el Viejo se ha acondicionado como almacén visitable, donde se

van

reuniendo a la vista del público piezas arqueológicas de

época prerromana, romana, medieval y moderna encontradas en la

zona.

Entre los verracos, destacan:

. Verraco procedente de la Plazuela

del Rollo, Ávila.

. Verraco hallado en el cementerio

viejo,

Ávila.

. Cinco verracos que se habían

reutilizado empotrados en las murallas medievales de la ciudad y

aledaños,

rescatados en recientes restauraciones.

. Un verraco, así como piedras

de molino y adobes, procedentes del castro de Las

Cogotas.

. Un verraco procedente de El

Fresno.

. Cuatro verracos con sus

correspondientes cupæ o cistas de época romana,

hallados en un

campo

en Martiherrero, en el lugar conocido como El Palomar, excavados por

Martín

Valls y Pérez Herrero. Una de las cistas, empotrada en una

tapia,

contenía restos de huesos calcinados. En la misma zona se

encontró

un modesto ajuar funerario, con un sestercio de bronce de tiempos del

emperador

Clodio Albino (acuñado en 193-195 d C), pero no se ha hallado en

los alrededores ninguna población con la que relacionar el

asentamiento.

Uno de los verracos porta una inscripción funeraria en

latín

muy borrada: "Consagrado a los Manes. Titullo procuró hacer este

monumento a Titillo" (Mariano Serna Martínez, 'Estudio de los

verracos

abulenses', en Diario de Ávila, 12 octubre 2003).

. Cuatro verracos más, de varias

procedencias.

Además se almacenan otras piezas de época

protohistórica:

. Una 'bicha' procedente de San Miguel

de Serrezuela.

. Molinos naviformes hallados en el

Cerro del Berrueco, en Medinilla.

. Una pieza de martinete, descubierta

en El Raso.

- Palacio de los Verdugo

Toro con las patas cortadas y provisto de una gruesa

papada,

instalado al pie de la fachada de este palacio gótico.

Descubierto

en un solar de Muñogalindo. De grandes dimensiones (231 x 125 x

65 cm).

- Parador Nacional Raimundo de Borgoña

(Foto 03)

En el jardín interior de este palacio renacentista

rehabilitado como parador se conserva un verraco de tamaño

pequeño,

con aspecto de novillo.

- Agencia Tributaria

Torso de verraco sin patas, encontrado junto al Arco de

San Vicente, instalado en un patio privado junto a la pared de la

muralla.

Se hallaba bajo los cimientos de la Muralla de Ávila y

podría

tener una función protectora de una de las puertas de entrada a

la ciudad.

Indice

de

textos

- Campo de Golf

(Foto 45)

Potente toro de granito, relativamente bien conservado,

que se ubica en las instalaciones del Campo de Golf.

- Cementerio musulmán

(Foto 46)

Verraco de granito con forma de cerdo, en buen estado

de conservación, descubierto el 1 de septiembre de 2003 cerca de

la iglesia de San Nicolás, en unas excavaciones en la margen

derecha

del río Adaja. Se hallaba soterrado en el mismo lugar donde hace

unos años se encontró un cementerio musulmán, que

en el siglo XIX fue a su vez heredad de los marqueses de Casa

Muñoz.

- Dehesa del Pinar

Tres toros de granito fueron descubiertos en la finca

de la Serna, cercana a la capital, y trasladados a la Dehesa del Pinar,

al norte de Ávila. Un cuarto zoomorfo indeterminado fue hallado

en el mismo lugar y se desconoce hoy su paradero.

Están registrados en Ávila varios

verracos

hoy desaparecidos:

- Toro de la Romarina (246 x 161 x 64 cm). Ubicado

varios años

en la plaza de San Vicente, tras ser reclamado por su propietario se

encuentra

en la actualidad en paradero desconocido.

- Zoomorfo que estaba a mediados del siglo XIX

abandonado en

la Plaza de la Feria, procedente del Palacio de los Verdugo, y

perteneciente

a Ramón de Campomanes, poseedor del mayorazgo de los Verdugo.

Actualmente

desaparecido, se especula si podría ser el mismo verraco

custodiado

en el almacén de Santo Tomé, procedente de la Plazuela

del

Rollo. (Juan Ruiz-Ayúcar, 'El verraco misterioso', Diario de

Ávila,

14 septiembre 2003).

Indice

de

textos

Guterreño

En distintos

emplazamientos de la dehesa de

Guterreño

se han hallado hasta ocho toros de piedra, con dimensiones que oscilan

entre los 94 y 120 cm de longitud, y entre los 42 y 90 cm de

alto.

Bascarrabal

Cerdo grande de

granito encontrado en la dehesa de

Bascarrabal,

en el Valle Amblés, de similares proporciones (142 x 88 x 41 cm)

al recientemente descubierto en el cementerio musulmán

próximo

a la iglesia de San Nicolás de Ávila. Se conserva en el

mismo

lugar donde fue excavado.

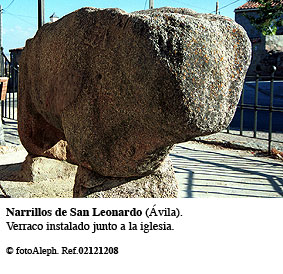

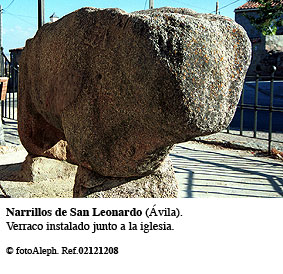

Narrillos de San Leonardo

(Fotos 04

y 05)

Hay un verraco

monolítico de tamaño mediano

emplazado en un porche junto a la iglesia del pueblo. Aunque muy

fragmentado

y deteriorado por el paso del tiempo, conserva ciertos rasgos y el

perfil

general de toro. Le faltan las patas delanteras y la plataforma de

base.

Llaman la atención los numerosos orificios de poca profundidad

que

perforan un costado del cuerpo.

Vicolozano

(Foto 47)

Se puede ver un

verraco de pequeño tamaño,

tipo bóvido, colocado sobre una tapia, en la encrucijada de la

carretera

Ávila-Villacastín con la carretera de Brieva.

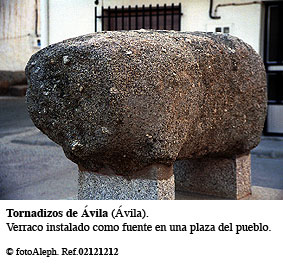

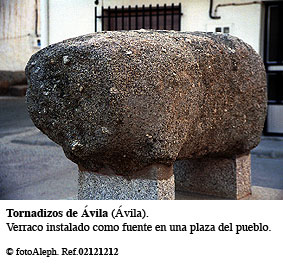

Tornadizos de Ávila

(Fotos 06

y 07)

De este pueblo

cercano a Ávila son originarios

gran número de los verracos trasladados en distintas

épocas

a la capital. Instalado sobre una fuente pública en una plaza,

se

mantiene un torso de verraco de tamaño mediano y más bien

grueso de cuerpo. Muy desgastado, sin cabeza ni patas, su grado de

deterioro

le hace semejar una simple roca, siendo difícil discernir si se

trata de un toro o un cerdo.

Existen al sur, en la dehesa de La Alameda Alta, otros

verracos clavados en tierra.

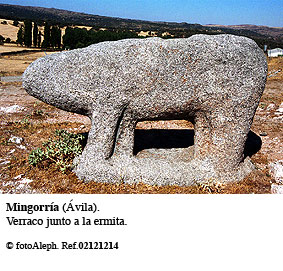

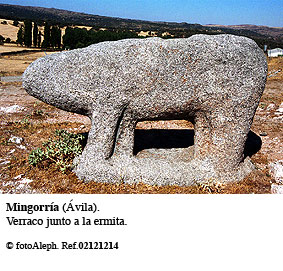

Mingorría

(Fotos 08

y 09)

Verraco

con perfil tirando a cerdo, instalado a media

ladera de una colina coronada por una ermita, en las afueras del

pueblo.

De tamaño mediano, se conserva muy entero, con su plataforma de

base.

Tiene un orificio perforado en su

lomo, elemento que aparece en muchos verracos. Según cierta

teoría (Manuel Gómez-Moreno), esta cazoleta a modo de

recipiente

habría tenido

como fin recoger líquidos de libaciones o depositar incienso,

de

modo semejante a las aras romanas. Esta hipótesis es cuestionada

por Mariano Serna, quien nos notifica que este agujero

sirvió para cristianizar la escultura, empotrando en él

una cruz de via crucis.

Indice

de

textos

Castro de Las Cogotas

(Foto 10)

Uno de los

más representativos castros vettones

de la Meseta, entre los excavados, es el de Las Cogotas, cuyas ruinas a

duras penas se distinguen entre la vegetación de un

montículo

a pocos kilómetros de Cardeñosa (Ávila). Pertenece

a la Edad del Hierro, con una cronología aproximada entre los

siglos

VI y III a C.

Situado a 1.156 metros de altura, es conocido desde 1876

y fue excavado por J. Cabré en los años 1927-31,

permitiendo

identificar la cultura de los vettones. Se calcula que sus 15

hectáreas

de superficie albergarían a unas 250 personas.

Mucho más reducido en dimensiones que la ciudad

de Numancia, tenía varios recintos amurallados reforzados con

bastiones

de gran espesor. Uno de ellos estaba cercado por cuatro líneas

de

murallas, la superior de las cuales servía de acrópolis,

con cuatro puertas flanqueadas por cubos. En el exterior se han hallado

restos de una línea de 'piedras hincadas' para dificultar los

ataques.

Las casas se distribuían aleatoriamente en enclaves adecuados

del

abrupto terreno, sin formar calles. Algunas casas estaban agrupadas por

medianiles comunes y apoyadas contra la muralla, creyéndose que

debieron pertenecer a las élites del poblado. El recinto

exterior

meridional se debió dedicar a ferias de ganado y actividades

artesanales,

como fraguas y alfarerías.

En las cercanías se ha exhumado una extensa

necrópolis,

con más de mil seiscientos enterramientos repartidos en cuatro

zonas,

tal vez correspondientes con los distintos clanes del pueblo.

Del castro de Las Cogotas proceden diversos verracos,

como el que puede verse en Mingorría,

o

el exhibido en el Museo Arqueológico Nacional

de Madrid. Es de destacar que en los cercanos pueblos de

Mingorría

y Cardeñosa se fabrican también hoy en día

verracos

esculpidos en granito, de moderna factura, con fines comerciales.

Indice

de

textos

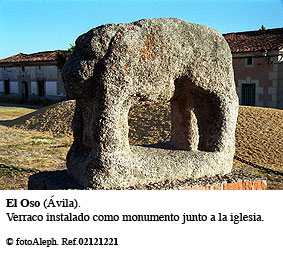

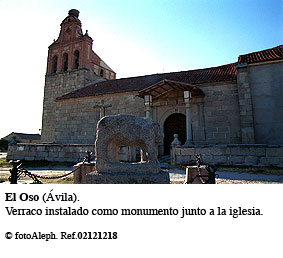

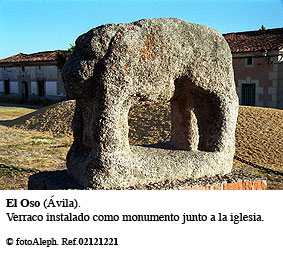

El Oso

(Fotos 11

y 12)

Curioso

verraco instalado a modo de monumento junto a

la iglesia de San Pedro, que se levanta a la entrada del pueblo. Se

conserva

casi entero, con sus patas en pie sobre la característica basa

de

piedra que suele formar parte integral del monolito, que mide 127 x 94

x 53 cm. Las extremidades están muy bien talladas,

identificándose

las formas de los jamones, las rodillas, los corvejones y las

pezuñas.

En la grupa se observan restos de una cruz incrustada. La cabeza

está

en parte fragmentada, habiendo adquirido sus facciones un perfil chato,

que parece conferir una vaga forma de oso a lo que probablemente era

otro

animal. Su tipología indeterminada se ha clasificado en el tipo

B; es decir, se da por seguro que no se trata de un toro. Al bicho se

le

denomina 'el oso' y aseguran que este animal de granito es el origen

del

nombre de este pueblo de la comarca abulense de la Moraña,

tierra

de cereales. El Oso posee además un entorno de paso de multitud

de aves, gracias a sus lagunas.

Su lugar de origen es desconocido, pero hacia 1250 el

verraco de El Oso aparece mencionado en el pueblo en la

consignación

de rentas del cardenal Gil Torres a la Iglesia y Obispado de

Ávila.

Cuenta la leyenda que una manada de osos pasaba por las

cercanías,

cuando uno se desvió y acabó siendo abatido por los mozos

del lugar.

Unos vecinos de Papatrigo nos refirieron una costumbre

que antaño practicaban en El Oso los jóvenes del pueblo

que

querían contraer matrimonio: en determinadas fiestas, los mozos

y las mozas casaderos tenían que atravesar con su cuerpo el

agujero

rectangular que forma la tripa, las patas y la base de piedra del

verraco;

si lo conseguían, se consideraba un augurio favorable para las

nupcias.

En breve, la Diputación de Ávila tiene

prevista

la recuperación del verraco de El Oso, propiedad del

Ayuntamiento,

y el acondicionamiento de su entorno, con el fin de integrarlo dentro

de

los circuitos arqueoturísticos por las localidades donde se

custodian

muestras del rico patrimonio vettón de la provincia.

Indice

de

textos

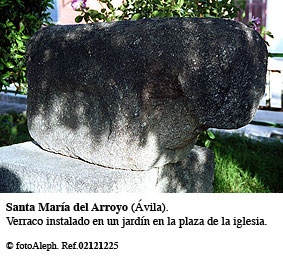

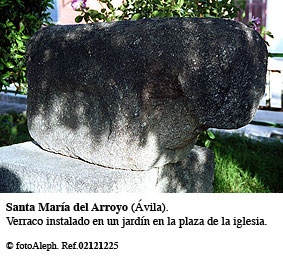

Santa María del Arroyo

(Foto 13)

Verraco de

pequeño tamaño instalado sobre

una peana en la plaza frente a la iglesia. El hueco que habitualmente

forman

tronco, patas y pedestal-base está aquí sin perforar,

sólo

insinuado. El toro o novillo no está de pie, sino recostado

sobre

el suelo, con sus extremidades recogidas a la manera de los rumiantes.

Se distingue también el pellejo colgante de su papada.

Castro de Ulaca

El despoblado de

Ulaca esconde sus ruinas en un

montículo

aislado que domina la fértil llanura del valle Amblés

cruzada

por el Adaja, al norte de la sierra Paramera, cerca del pueblo de

Solosancho,

junto al castillo de los Estrada en Villaviciosa y no lejos del

castillo

de Aunqueospese, de Sotalvo, cuyas torres del siglo XV despuntan sobre

una colina a oriente. En su tiempo, la población de este

asentamiento

de la cultura de los vettones pudo llegar a los 4.000 habitantes. El

lugar

tuvo una secuencia cronológica continuada desde la Edad de Cobre

(final del III milenio a C) hasta su abandono en época romana

(hacia

el 72 a C, probablemente a consecuencia de las Guerras Sertorianas),

dándose

su apogeo en la Edad de Hierro.

Con sus 74 hectáreas de superficie, el castro de

Ulaca es uno de los mayores oppida de Europa, y se cuenta entre

los más extensos de la España prerromana. Se

trataría

probablemente de un santuario colectivo que, ante la presión

romana,

se amuralló y se convirtió en una inexpugnable ciudad

fortificada.

Situado a 1.500 metros de altura, su visita implica una empinada

ascensión

de una hora hasta la cima del monte.

Se han identificado en su interior más de siete

recintos, zonas de terreno diferenciadas donde se instalaban las casas

y los corrales de ganado. Estos recintos estaban resguardados por sus

respectivos

cinturones de murallas, alcanzando la suma de sus perímetros

más

de seis kilómetros. Al ir ascendiendo por la colina, se perciben

con cierta frecuencia poderosos lienzos de muralla de aparejo casi

ciclópeo

luchando por sobresalir entre la vegetación, que trepan y

escalan

por las escarpaduras, y se acoplan a los accidentes del terreno,

aprovechando

de vez en cuando como bastiones las impresionantes formaciones

caballares

de rocas de granito que jalonan la colina y constituyen

auténticas

defensas naturales. Parte de la muralla norte quedó a medio

ejecutar,

y puede distinguirse su técnica constructiva de doble y triple

muro.

En puntos estratégicos de los muros se abrían hasta una

decena

de puertas, de acceso a la ciudad y de interconexión entre los

recintos,

algunas de ellas dispuestas de forma lateral para dificultar posibles

ataques

y flanqueadas por imponentes bastiones circulares. Ulaca

constituía

así un poderoso conjunto defensivo que podía ser guardado

de incursiones enemigas por una población con un número

relativamente

pequeño de habitantes.

Indice

de

textos

El primero y más amplio de los recintos del castro

de Ulaca consta de 46 hectáreas, más que todos los

restantes

juntos, y albergaba el grueso del caserío. Se han localizado en

la zona noroeste, que no era residencial, diversos edificios

públicos

monumentales de probable carácter religioso:

- Un 'altar de sacrificios' tallado en una gran

peña,

rodeado de un recinto pétreo a modo de temenos de planta

cuadrangular aterrazada. Se trata de los restos de un complejo rupestre

sin equivalente en otros castros célticos de la Meseta. El altar

monumental dispone de piletas y dos escalonamientos tallados,

orientados

hacia la Sierra Paramera, que conducen a una plataforma superior. Se

relaciona

su cometido con prácticas sacrificales y libatorias.

- 'La Fragua': una supuesta sauna ritual, también

rupestre, esculpida en la pared de una gran roca, donde se distinguen

tres

estancias, que se han interpretado por paralelismo con las 'pedras

formosas'

de la cultura castreña como antecámara, cámara y

horno.

Este último es una pequeña cámara donde se

calentaba

el agua, conectada por una ventana arqueada con la cámara

principal.

Se supone que este edificio se utilizaba en algún tipo de

ceremonia

purificadora de iniciación entre la casta de los guerreros (M.

Almagro

Gorbea y J. Álvarez Sanchís).

Otros elementos de interés aparecen en diversos

puntos del extenso recinto:

- 'El Torreón': una gran torre de sillares de

piedra

en ruinas, reducida a un gran montón de cascotes, pero donde

puede

discernirse todavía la forma rectangular de la planta. Era

quizá

una atalaya defensiva.

- Más de cien casas, algunas de grandes

dimensiones.

Las casas se construían por lo general con troncos, ramas y

barro,

por lo que apenas queda rastro de ellas. Pero algunas asentaban sus

tabiques

de adobe sobre unos muros base de mampostería, lo que ha

permitido

hallar trazas del caserío, si bien a nivel de basamento. En

algunas

áreas, grandes lajas planas de piedra en el terreno fueron

usadas

como suelo de algunas viviendas, para preservarlas a salvo de la

humedad.

- Canteras. En diversos puntos de la colina y en su parte

más alta, pueden verse hoy día las canteras de donde se

nutrían

los vettones para su material de construcción. Se aprecian

claramente

las filas de perforaciones para la introducción de cuñas,

y enormes bloques cortados de granito que no llegaron a utilizarse,

pues

la vida del oppidum llegó a su fin y su población

se trasladó a otros lugares.

- Manantiales para el suministro de agua al poblado,

uno de ellos junto a la gran torre de piedra.

En el tercer recinto se encontraron diversos verracos,

lo que ha llevado a la teoría (no confirmada) de que se trataba

de un recinto para ganado.

Los ritos funerarios de los vettones entre los siglos

V y II a C se basaban en la incineración, por lo que se

disponían

campos de urnas en las afueras, con sepulturas en forma de hoyo o de

túmulo,

donde se depositaba un ajuar funerario. A partir del II a C

debió

experimentarse un cambio hacia otro rito, con ocultación de

cadáveres

para evitar su profanación por invasores, lo que

explicaría

el hecho de que no se hayan descubierto necrópolis vettonas

posteriores

a esa fecha.

Recientemente (septiembre de 2003) ha sido descubierta

la necrópolis de Ulaca, tras años de búsqueda,

habiéndose

iniciado las primeras catas para su excavación por los

arqueólogos

Gonzalo Ruiz-Zapatero y Jesús Álvarez. En una

pequeña

llanura amesetada, al norte del oppidum, frente a dos de las

puertas

de la muralla, se han hallado cerámicas (vasos y urnas), piezas

de ajuar funerario (una funda de puñal, una aguja de hierro, un

cuchillo y cuentas de collar de pasta de vidrio), el suelo empedrado de

un túmulo de enterramiento, y restos de animales como caballos,

de donde se deduce que debía ser ésta un área

dedicada

a actividades religiosas ligadas a ritos sacrificales dentro del

ámbito

funerario. Se cree que lo encontrado hasta ahora no es sino la punta

del

iceberg de lo todavía por hallar, vestigios que

proporcionarán

en un futuro gran cantidad de información sobre este poblado de

la Edad de Hierro que alcanzó su esplendor en los siglos II y I

a C (Diario de Ávila, 10 octubre 2003).

El castro vettón de Ulaca ha sido declarado

Monumento

Histórico-Artístico y Arqueológico por decreto de

3 junio 1981, habiéndose últimamente realizado trabajos

de

excavación, recuperación y

señalización.

G. Ruiz-Zapatero y J. Álvarez Sanchís

llevaron

a cabo trabajos de prospección en Ulaca, que revelaron la

distribución

del caserío y edificios públicos. El profesor Mariano

Serna

Martínez ha estudiado recientemente el asentamiento de Ulaca, y

publicado los datos recogidos en 'El castro de Ulaca. Una

aproximación

topográfica'.

Indice

de

textos

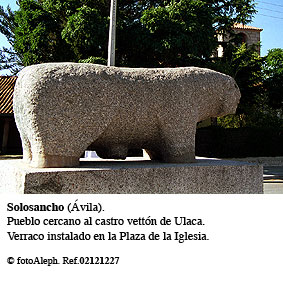

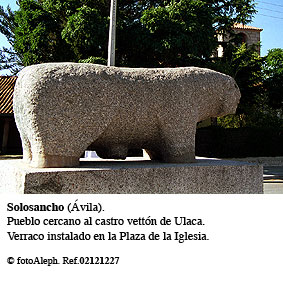

Solosancho

(Fotos 14

y 15)

Un verraco

de granito instalado sobre una plataforma,

junto a la iglesia. De tamaño medio-grande, con las extremidades

cortadas, potente cuello y larga envergadura, es un soberbio ejemplar

de

tipo bóvido, de gran estilización y belleza. Testuz

plano,

señales de orejas, presencia en lugar de ojos de dos agujeros

para

la colocación de cuernos (posiblementre de bronce), son algunos

de sus rasgos destacables, además de una protuberancia en medio

de la panza a modo de sustentador para conferir una mayor consistencia

a la escultura. Proviene del vecino castro de

Ulaca,

en concreto de la Fuente del Oso. Según el profesor Serna

Martínez,

los indígenas prerromanos de tierras de Ávila y

limítrofes

asociaban los toros de piedra a los manantiales y cursos de agua, en

torno

a los cuales crecían ricos pastos: tal es el caso de la famosa

'Fuente

del Oso', que toma su nombre precisamente de este verraco que se

halló

en su contigüidad, en la parte nororiental del castro.

Villaviciosa

(Foto 16)

Verraco de

pequeño tamaño y muy deteriorado,

instalado en una plazuela frente al castillo de los Estrada, del siglo

XV. Fue hallado accidentalmente hace siglos por un campesino en el

Campo

de Barbacedo de Villaviciosa, al tropezar su arado con la

escultura.

Situada a 1.180 m de altura, y al pie de la colina donde

se encaraman las ruinas del castro

vettón

de Ulaca, Villaviciosa (término de Solosancho) recibe su

nombre

de la Villaviciosa de Asturias, y aquí tenían su solar

los

Estrada, señores del castillo en los tiempos de la

Repoblación

de Ávila.

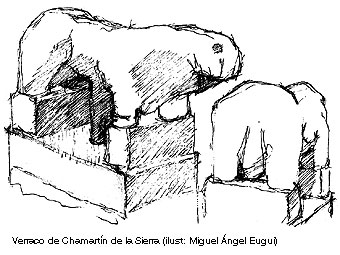

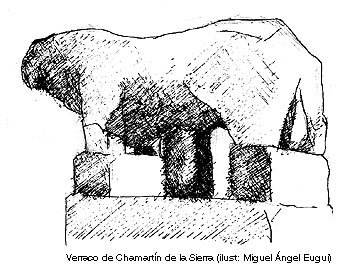

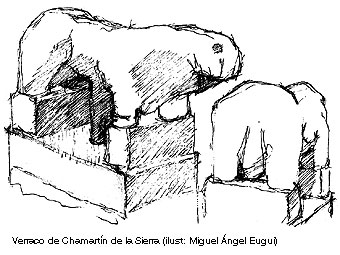

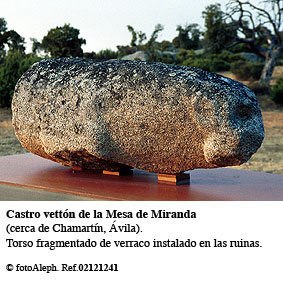

Chamartín de la Sierra

(Fotos 17, 18 y 19)

En la

plaza de la Inmaculada se conserva un hermoso

verraco,

grande y de estilizadas proporciones, al que faltan las extremidades.

Su

desgastado perfil deja adivinar las formas de un toro.

Otro verraco, esta vez de perfil porcino y muy fragmentado

(le falta la cabeza y las patas), se halla depositado en un edificio

cercano,

al comienzo de la pista que conduce al impresionante castro

vettón de la Mesa de Miranda.

Indice

de

textos

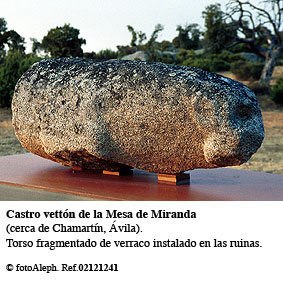

Castro de la Mesa de Miranda

(Fotos 20, 21, 22

y 23)

A unos

cuatro kilómetros de pista desde Chamartín

de la Sierra, en un despoblado de paisaje más agreste que

bucólico

tachonado de bosques de encinas y rocas de granito, se pueden visitar

las

ruinas de este representativo oppidum de los celtas de la

Meseta.

De todos los castros vettones abulenses es el que mejor conserva las

murallas,

de más de 2.800 m de perímetro, que encierran tres

recintos

yuxtapuestos de unas 30 hectáreas de superficie. Algunos lienzos

de las murallas se componen de dos o tres paramentos de aparejo

semiciclópeo,

con rellenos de cascotes más pequeños.

Se penetra en los sucesivos recintos por

puertas

monumentales.

Los dos primeros recintos se han interpretado como zonas residenciales,

pese a no haberse hallado casas en su interior, y están

separados

por una muralla transversal perforada por dos puertas. La puerta

suroriental

de la muralla del primer recinto conserva el foso semienterrado y

espectaculares

campos de piedras hincadas frente a la puerta principal, para

dificultar

los ataques en este punto clave. Se penetra en los sucesivos recintos por

puertas

monumentales.

Los dos primeros recintos se han interpretado como zonas residenciales,

pese a no haberse hallado casas en su interior, y están

separados

por una muralla transversal perforada por dos puertas. La puerta

suroriental

de la muralla del primer recinto conserva el foso semienterrado y

espectaculares

campos de piedras hincadas frente a la puerta principal, para

dificultar

los ataques en este punto clave.

Desde el extremo norte del castro se divisa

un amplio

panorama, que nos permite tomar conciencia de la estratégica

situación

de la ciudad, protegida por dos profundos valles y grandes roquedos que

ofician de defensas naturales, y controlando el paso a la sierra desde

las llanuras del Duero.

Ante la puerta del tercer recinto se extendía una

vasta necrópolis, con estelas y estructuras tumulares.

La muralla se reforzó con torres

cuadrangulares

y un acceso en embudo, que fue interpretado como un encerradero de

ganado

a partir del hallazgo en su interior de tres verracos.

El tronco de un verraco muy erosionado por el tiempo,

pero aún de sugerentes formas, ha sido depositado sobre una

plataforma

de madera en mitad de un campo.

Como los restantes castros vettones, el castro de la Mesa

de Miranda fue abandonado antes de la romanización. Sus ruinas

fueron

estudiadas en los años treinta y cuarenta del siglo XX por J.

Cabré

y su hija. En la necrópolis de La Osera, Cabré

excavó

2.230 sepulturas de incineración, algunas de ellas con

estructuras

tumulares, ajuares excepcionalmente ricos y ubicación

privilegiada

dentro del cementerio, de los siglos IV - III a C. La necrópolis

se dividía en seis zonas diferenciadas, cuya orientación

(según Baquedano y Esparza) respondía a complejos

cálculos

astronómicos.

Indice

de

textos

La Aldea del Rey Niño

(Foto 48)

Verraco de

pequeñas dimensiones muy desfigurado,

se hallaba hasta hace poco tendido en una calle, olvidado y

desconocido.

Riofrío

(Foto 24)

Supuesto verraco

(?) empotrado en un muro de

mampostería

en el centro del pueblo, que parece una simple piedra sillar de gran

tamaño.

Sin embargo, su silueta permite conjeturar que podría tratarse

del

torso de otro verraco de tipo bóvido, sin patas, muy semejante a

los de Solosancho y Chamartín de la Sierra. La duda sólo

podrá despejarse el día que se desmantele el muro y

extraiga

la pieza para su estudio, pero la pregunta esencial es:

¿cuántos

verracos más se hallan en condiciones de abandono y olvido,

dispersos

en remotos lugares de las antiguas tierras de los vettones,

todavía

por descubrir?

En Riofrío se han detectado trazas de la existencia

de un monumento funerario de época romana cerca de la dehesa de

Gemiguel, al cual pertenecerían al menos los siete verracos y

las

dos cistas que se hallan empotrados en las partes bajas de las cuatro

esquinas

de una de las construcciones en ruinas. Excepto uno, los verracos se

hallan

tendidos, lo cual imposibilita saber si portan o no

inscripción.

Indice

de

textos

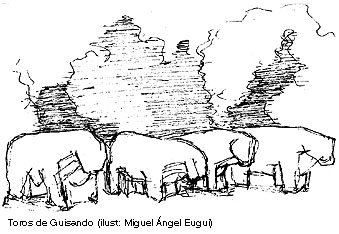

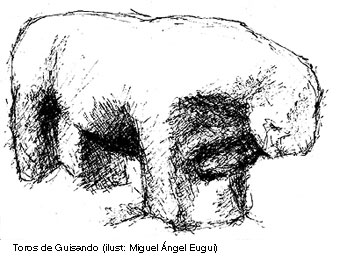

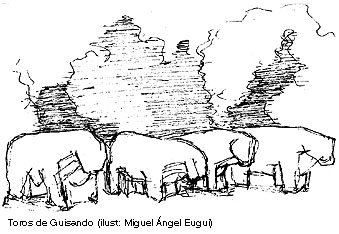

Toros de Guisando

(Fotos 25, 26, 27, 28 y 29)

Los célebres

Toros de Guisando se hallan en un

descampado del lugar llamado Ventas de Guisando, al pie del cerro

Guisando,

cerca de El Tiemblo (Ávila).

Es un grupo de esculturas representando cuatro robustos toros de

poderoso

cuello y gruesa papada, alineados de pie sobre pedestales, con sus

testas

orientadas hacia poniente. Son de tamaño natural y están

talladas en sendos bloques exentos de granito. Cada uno de ellos es

monolítico, aunque uno de ellos había sido destrozado y

posteriormente recompuesto.

El primero de los toros (de

izquierda a derecha,

mirándolos

de frente) ostenta en el lateral derecho del cuerpo una

inscripción conmemorativa en

latín, en la que se anuncia que un ciudadano llamado Longino, de

la tribu celtíbera de los calaéticos, eleva el monumento

a la memoria de su padre: El primero de los toros (de

izquierda a derecha,

mirándolos

de frente) ostenta en el lateral derecho del cuerpo una

inscripción conmemorativa en

latín, en la que se anuncia que un ciudadano llamado Longino, de

la tribu celtíbera de los calaéticos, eleva el monumento

a la memoria de su padre:

"LONGINVS,

PRISCO-CALA, ETIQ-PATRI-F-C"

Que puede traducirse como: "Longino, a su padre Prisco, de

los calaéticos, procuró hacerlo".

El segundo toro tiene incisos en el cuerpo dos

petroglifos, uno en forma de Y griega.

En el tercer toro, que es el

reconstruido, llaman la atención el detalle realista de las

arrugas en el cuello del cuadrúpedo y los profundos hoyos

destinados a acoplar los cuernos.

La cuarta escultura presenta

otra inscripción latina en su costado izquierdo: la primera

línea muestra las letras "A.N.-A."

y la segunda, la palabra "CALAETICOS". Los

cuatro animales muestran verdugones en las nalgas derechas, como si

fueran marcas de ganadería.

Los Toros de Guisando imponen por su gran tamaño

(con un promedio de 2,70 m de largo, 0,80 m de ancho y 1,50 m de alto)

y

poderosa

constitución anatómica, de prominentes lomos y espesas

papadas

con pliegues, que les hace parecerse a grandes bueyes o incluso a

bisontes.

No se conoce la exacta procedencia y finalidad de este

grupo escultórico, ni siquiera si los cuatro toros formaban

grupo

en origen, pero a juzgar por los epígrafes latinos mencionados,

y por el parecido con otros de su estilo (Martiherrero, Gemiguel, la

Alameda alta de Tornadizos)

se conjetura

que pudieran ser cuatro verracos vettones de los siglos III-II a C,

originarios de este mismo lugar y reubicados en tal disposición

espacial en tiempos romanos (quizá bajo Augusto)

con

algún

fin cultual, conmemorativo o funerario.

Los Toros de Guisando son mencionados en El Quijote:

Vez también

hubo que me mandó fuese a tomar en peso las antiguas piedras de

los valientes Toros de Guisando, empresa más para encomendarse a

ganapanes que a caballeros. (Cervantes, Don Quijote de la Mancha, II, 14)

Cerca se levanta el Monasterio de Guisando, fundado por

el rey Enrique IV en 1464 y protegido por el segundo marqués de

Villena. Aquí se proclamó en 1468 a Isabel la

Católica

heredera del trono de Castilla, título que rehusó aceptar

en vida de su hermano Enrique IV. El primitivo edificio sufrió

un

incendio del que sólo se salvó la capilla gótica

de

San Miguel. El actual edificio, del XVI, ostenta en su claustro los

escudos

del marquesado de Villena.

Indice

de

textos

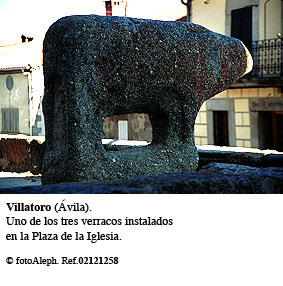

Villatoro

(Fotos 30, 31 y 32)

Tres verracos, de

tamaño mediano, con forma de

toro instalados en la plaza Mayor, junto a la iglesia parroquial del

XVI.

Parece ser que el nombre del pueblo deriva de la existencia de estas

piezas,

como se da también el caso en otros pueblos como Navaltoro,

Campo

del Toro, El Oso, Barraco, o en parajes como el

pico

Berrueco, Berrueco Gordo, etc.

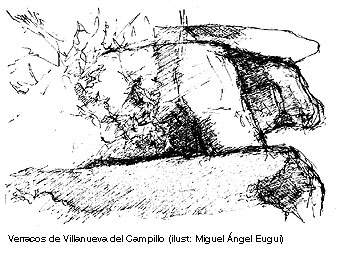

Villanueva del Campillo

(Fotos 33, 34, 35, 36 y 37)

A pocos

kilómetros del pueblo, en la linde entre

dos campos de labranza, se hallan dos magníficos verracos poco

conocidos,

hasta hace poco tirados por tierra y semienterrados, que por su

evidente

importancia arqueológica están siendo objeto de

restauración.

Uno es de tamaño mediano, y el otro, de grandes proporciones

(dos

metros y medio de alto por dos metros de base), siendo éste

último

con toda probabilidad el más grande de los verracos vettones

hasta

hoy encontrados.

De tamaño mayor que el natural, el gran verraco

de Villanueva supera en dimensiones a los mismos Toros

de Guisando. Se halla fragmentado, el cuerpo partido por la mitad,

habiendo desaparecido la parte de los cuartos traseros. No obstante, se

aprecian perfectamente la cabeza, el grueso cuello y papada, las patas

delanteras y la losa que suele servir de plataforma base para los

verracos

monolíticos. El voluminoso lomo le confiere un aspecto parecido

a un bisonte, y su descomunal tamaño induce a pensar en el uro,

antecesor extinguido de los bovinos en Europa.

Ambos verracos estaban caídos de lado con la misma

orientación, la cabeza mirando al oeste, lo que permite suponer

que, a diferencia de la mayoría de los verracos que han sido

trasladados

y cambiados de sitio a lo largo de la historia, estos dos

bóvidos

de granito podrían encontrarse in situ, circunstancia

que

les otorgaría un valor añadido excepcional. Una

excavación

sistemática de la zona puede revelar sorpresas en el futuro,

como

la pedregosa colina al norte del emplazamiento de los dos verracos, que

contiene numerosos indicios de que podría haber albergado un

asentamiento.

La Junta de Castilla y León

y la Diputación de Ávila se han encargado de los trabajos

de

restauración

de estas dos piezas, que han sido completadas y relevantadas en el

pueblo vecino. La

finalidad es que el público pueda admirar estas obras

insustituibles

del arte estatuario de los vettones, entre las que se encuentra el

más

grande de los verracos celtas conocidos hasta hoy, que no ha recibido

aún

el reconocimiento que merece como una de las más impresionantes

joyas escultóricas de la antigüedad hispana.

Indice

de

textos

San Miguel de Serrezuela

(Fotos 49 y 50)

Un verraco de

descomunal tamaño con anatomía

de toro (el segundo más grande conocido después del de

Villanueva del Campillo), procedente de este pueblo, es exhibido en el

Torreón de los Guzmanes de

Ávila.

Castro de El Raso

(Foto 38)

A unos diez

kilómetros al noroeste de Candeleda,

en el fértil valle del Tiétar (Ávila), han sido

excavadas las ruinas de un extenso castro vettón, distribuidas

por varios montículos y laderas

montañosas

del lugar conocido como El Raso o El Freilo (así también

llamado por el cercano arroyo del mismo nombre).

Junto a la actual población de El Raso, que hay que

atravesar para

llegar a este castro, se encontró en el llano otro poblado

vettón,

cuya existencia, según

Fernando Fernández Gómez, que lo excavó

parcialmente, se dio

entre los

siglos V - II a C, esto es, durante la segunda Edad del Hierro. Estaba

provisto de una necrópolis de esa época,

contemporánea a las de

Las Cogotas y Chamartín.

Las gentes de este poblado y de otros que

debió haber por los alrededores, como consecuencia de la

incursión de Ánibal en 219 a C, cuyo ejército los

pudo destruir, se

trasladó

varios

kilómetros más arriba, al lugar donde ahora se encuentra

el castro de El Raso.

Este castro alto, perteneciente a la tercera Edad del

Hierro, tuvo una vida

corta, pues a mediados del siglo I a

C

debía estar prácticamente abandonado.

De 20 hectáreas de superficie,

ocupaba una

destacada

posición sobre la garganta de Alardos, que le servía a

modo de

foso.

Su parte alta estaba protegida por una fortificación, y la parte

baja por una poderosa muralla de 2-3 m de espesor jalonada de

torreones,

de la que se conserva la puerta sur. Esta estratégica

ubicación

posibilitaba el control de la llanura por parte de los habitantes del

castro,

así como los accesos a los pastos de la Sierra de Gredos.

En el interior de su recinto amurallado se han excavado

diversos barrios, la mayoría con casas humildes, pero con

algunas

viviendas más amplias y mejor distribuidas, con porches al

exterior

y hogares en la habitación central, en torno a los cuales

había

bancos corridos de piedra adosados a la pared. Una pieza de la casa

siempre

estaba destinada a almacén o despensa. Se ha detectado entre las

mansiones un horno de forja de metales.

Los vettones dieron muestras aquí de

cierto sentido

de la urbanización, pues sus casas se alineaban adyacentes pared

contra pared, formando calles y bloques de manzanas (lo que contrasta

con

la distribución aleatoria del caserío en otros castros

celtas

de la región), probable influencia de los usos

constructivos

romanos. Dos casas del centro han sido reconstruidas para facilitar su

comprensión.

Calculando en 300 ó 400 los hogares existentes,

multiplicados por 5-6 personas, la población del castro,

según Fernando Fernández, debió rondar entre los

2.000 y los 3.000 habitantes.

En una de las casas del barrio bajo junto a la

muralla

se ha encontrado un pequeño tesoro formado por brazaletes y

denarios

de plata de época romana.

No se ha descubierto todavía la

necrópolis de este castro.

Indice

de

textos

Otros castros celtas de Ávila

- Castro de El Berrueco,

en Medinilla, sobre un destacado

cerro que domina las llanuras del Tormes.

- Gran recinto de Los

Castillejos, en Sanchorreja,

dominando

la Sierra de Ávila.

Otros lugares de procedencia de verracos en

Ávila

Arévalo (2)

Barraco (1)

Bernuy Salinero (3)

Candeleda (1)

Cardeñosa (5)

Martiherrero (4)

Medinilla (1)

Muñogalindo (2)

Padiernos (1)

Papatrigo (1)

San Juan de la Nava (1)

Santo Domingo de las Posadas (1)

Sotalvo (3)

Indice

de

textos

Salamanca

- Verraco del Lazarillo de Tormes

(Fotos 39

y 40)

Restaurado e

instalado en una alta plataforma junto al

puente romano sobre el río Tormes. Este gran verraco con trazas

de toro, fragmentado y sin cabeza, es célebre como protagonista

del episodio recogido en el capítulo primero del 'Lazarillo de

Tormes',

donde el aprendiz de pícaro Lázaro relata en primera

persona

la pesada broma que le gasta el ciego al que sirve como lazarillo, a

costa

de su juvenil inocencia:

"Salimos de Salamanca, y

llegando

a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que

casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca

del

animal y, allí puesto, me dijo:

–Lázaro: llega el

oído

a ese toro y oirás gran ruido dentro dél.

Yo simplemente llegué,

creyendo

ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de

la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en

el

diablo del toro, que más de tres días me duró el

dolor

de la cornada, y díjome:

–Necio, aprende que el mozo

del

ciego un punto ha de saber más que el diablo.

Y rio mucho la

burla.

Parecióme que en aquel

instante

desperté de la simpleza en que, como niño dormido,

estaba."

Indice

de

textos

No quedaría completo el episodio del

verraco si

no reseñáramos la venganza que Lazarillo perpetró

contra el ciego, antes de abandonarle, y que se narra al final del

capítulo:

"Visto esto y las malas burlas

que

el ciego burlaba de mí, determiné de todo en todo

dejarle,

y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este

postrer juego que luego otro día salimos por la villa a pedir

limosna

y había llovido mucho la noche antes. Y porque el día

también

llovía y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel

pueblo

había, donde no nos mojamos; mas como la noche se venía y

el llover no cesaba, díjome el ciego:

–Lázaro: esta agua es

muy

porfiada, y cuanto la noche más cierra, más recia.

Acojámonos

a la posada con tiempo.

Para ir allá

habíamos

de pasar un arroyo, que con la mucha agua iba grande.

Yo le dije:

–Tío: el arroyo va muy

ancho;

mas si queréis, yo veo por dónde atravesemos más

aína

sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho, y saltando

pasaremos

a pie enjuto.

Parecióle buen consejo,

y

dijo:

–Discreto eres; por esto te

quiero

bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta, que

agora

es invierno y sabe mal el agua, y más llevar los pies

mojados.

Yo, que vi el aparejo de mi

deseo,

saquéle debajo de los portales y llevélo derecho a un

pilar

o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros

cabalgaban

saledizos de aquellas casas, dígole:

–Tío: éste es

el

paso más angosto que en el arroyo hay.

Como llovía recio, y el

triste

se mojaba, y con la prisa que llevábamos de salir del agua, que

encima se nos caía, y, lo más principal, porque Dios le

cegó

aquella hora el entendimiento (fue por darme en él venganza),

creyóse

de mí y dijo:

–Ponme bien derecho y salta

tú

el arroyo.

Yo le puse bien derecho

enfrente

del pilar, y doy un salto y póngome detrás del poste,

como

quien espera tope del toro, y díjele:

–¡Sus! Saltá

todo

lo que podáis, porque deis deste cabo del agua.

Aun apenas lo había

acabado

de decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón, y de

toda

su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para

hacer

mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio

como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para

atrás

medio muerto y hendida la cabeza.

–¿Cómo, y

olistes

la longaniza y no el poste? ¡Ole! ¡Ole! –le dije

yo.

Y dejéle en poder de

mucha

gente que lo había ido a socorrer, y tomé la puerta de la

villa en los pies de un trote, y antes que la noche viniese di conmigo

en Torrijos. No supe más lo que Dios dél hizo, ni

curé

de lo saber."

(Anónimo. 'La

vida de Lazarillo de Tormes y

de sus fortunas y adversidades')

Indice

de

textos

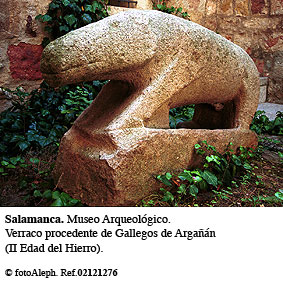

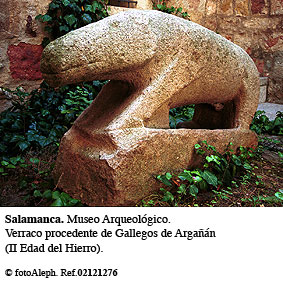

- Museo de Salamanca

Fotos 41 y 42:

. Un verraco de

insólitas formas

que evocan a un porcino de prominente hocico, procedente de Gallegos de

Argañán, villa salmantina próxima a la frontera

con

Portugal, fechado entre los siglos III y II a C (II Edad del

Hierro).

Fotos 43 y 44:

. Dos verracos a

nivel de simples torsos

informes sin cabeza ni patas, de perfil redondeado y grueso, y de

pequeño

tamaño.

Ciudad Rodrigo (Salamanca)

- Verraco vandalizado

(Foto 51)

La web

Arteselección nos envía como noticia un acto

vandálico realizado en julio de 2010 sobre un verraco de Ciudad

Rodrigo, que fue pintarrajeado mediante sprays con pinturas de colores.

El atentado se produjo de madrugada contra el verraco

instalado junto a la muralla y el castillo de Enrique II de Trastamara.

Datado en el siglo IV a C, se trata de una de las mejores piezas del

patrimonio de Ciudad Rodrigo. La escultura fue descubierta hace 500

años en las inmediaciones de la localidad. La

administración local lo promociona como parte de la Ruta de los

Castros y los Verracos prerromanos de Castilla y León.

Más información en Noticias

Arteselección

Madrid

Verraco expuesto en

el Museo Arqueológico Nacional,

sección de la Edad de Hierro (sala VIII). Procede de la

necrópolis

de Trasguija, junto al castro de Las

Cogotas,

en Ávila. De tamaño mediano-pequeño, tiene

plataforma

base con su correspondiente hueco entre las patas, papada, poca cabeza

y torso muy redondeado.

En el término de San Fernando de Henares,

perteneciente al área metropolitana de Madrid, hay depositados

en una finca del Ministerio de Agricultura

dos verracos procedentes

de Sotalvo (Ávila).

Estas esculturas se trajeron a Madrid hace más de sesenta

años, y al principio se instalaron a la entrada del

Pabellón de Ávila en la Feria Internacional del Campo de

Madrid, siendo trasladadas en 1983 a su emplazamiento actual.

(Información y foto 52

facilitadas por José María Hernández Escorial).

Indice

de

textos

VERRACOS

Arte escultórico

de los

celtas

6. Bibliografía

- Anónimo. La vida de Lazarillo de

Tormes y de

sus fortunas y adversidades ('Los lazarillos en la literatura'.

S.A.

de Promoción y Ediciones, Madrid, 1984)

- Bozal, Valeriano. Historia del arte en España

(Colección Fundamentos, Ediciones Istmo, Madrid, 1972)

- Pascual, M. José. Toros, dioses y hombres

(National Geographic, España, diciembre 2002)

- Sánchez Moreno, Eduardo. Vetones: historia

y arqueología de un pueblo prerromano (Ediciones de la

Universidad

Autónoma de Madrid, 2000)

- Serna Martínez, Mariano. Ulaca. Una

aproximación

histórica (serie de cuatro artículos publicados en El

Diario de Ávila los días 5, 12, 18 y 25 agosto

2002)

- Serna Martínez, Mariano. Estudio de los

verracos

abulenses (Diario de Ávila, 12 octubre 2003)

- Serna Martínez, Mariano. Los verracos.

Esculturas zoomorfas vettonas

Enlaces a webs con temas

relacionados:

Federación de Asociaciones del Patrimonio de la

Humanidad

de Castilla y León

http://www.patrimoniocastillayleon.org

Indice

de

textos

|

Sea como fuere, hay que admitir que la gran

mayoría

de las estatuas zoomorfas de los vettones halladas en Ávila

representan

cuadrúpedos de la familia bóvida, en concreto toros y

novillos.

Las representaciones claras de cerdos son más escasas, aunque

por

extensión hayan terminado por designar a todos los 'verracos'.

Las

actividades agropecuarias de los vettones incluían la crianza de

ganado porcino y bovino, por lo que no es de extrañar la

importancia

que tenían estas bestias en la vida de los antiguos pobladores

de

esta región, cuya riqueza en pastos hace que incluso hoy en

día

la ganadería siga siendo un sector esencial de la

economía

de la provincia, hecho que se hace evidente a simple vista con

sólo

recorrer las vegas y sierras abulenses y comprobar la nutrida

cabaña

de toros, bueyes y vacas que pastan a sus anchas por los campos.

Sea como fuere, hay que admitir que la gran

mayoría

de las estatuas zoomorfas de los vettones halladas en Ávila

representan

cuadrúpedos de la familia bóvida, en concreto toros y

novillos.

Las representaciones claras de cerdos son más escasas, aunque

por

extensión hayan terminado por designar a todos los 'verracos'.

Las

actividades agropecuarias de los vettones incluían la crianza de

ganado porcino y bovino, por lo que no es de extrañar la

importancia

que tenían estas bestias en la vida de los antiguos pobladores

de

esta región, cuya riqueza en pastos hace que incluso hoy en

día

la ganadería siga siendo un sector esencial de la

economía

de la provincia, hecho que se hace evidente a simple vista con

sólo

recorrer las vegas y sierras abulenses y comprobar la nutrida

cabaña

de toros, bueyes y vacas que pastan a sus anchas por los campos.  Entre los casi cuatrocientos verracos hasta

hoy conocidos,

se puede asegurar que no hay dos iguales, variando los distintos

ejemplares

en cuanto a especie, tamaño, formas y posturas. No es

fácil

valorar estas cualidades con la mera contemplación de uno o

varios

verracos aislados, estando como están la mayoría fuera de

contexto, desperdigados por museos, pueblos y aldeas, fragmentados y

desgastados

además por milenios de intemperie, hasta el punto de confundirse

en no pocos casos con simples rocas informes. En el estado actual de

cosas,

se hace indispensable un esfuerzo por parte del interesado para

recorrer

sistemáticamente las pedregosas tierras castellano-leonesas

donde

habitaron los vettones, localizar los verracos, algunos perdidos en

mitad

de labrantíos, y poder formarse así una visión de

conjunto sobre la excelencia artística y riqueza

arqueológica

que encierra esta faceta insuficientemente estudiada del arte

prerromano

hispano. La gracia de líneas y volúmenes, el movimiento,

el realismo en las proporciones y detalles, la sutileza y

precisión

al reflejar la musculatura, la sensación de fuerza y potencia

que

transmiten, hacen de cada uno de estos monolitos una joya rara e

irrepetible,

y en su conjunto un auténtico bestiario en piedra que

todavía

puede darnos mucha información sobre los celtas.

Entre los casi cuatrocientos verracos hasta

hoy conocidos,

se puede asegurar que no hay dos iguales, variando los distintos

ejemplares

en cuanto a especie, tamaño, formas y posturas. No es

fácil

valorar estas cualidades con la mera contemplación de uno o

varios

verracos aislados, estando como están la mayoría fuera de

contexto, desperdigados por museos, pueblos y aldeas, fragmentados y

desgastados

además por milenios de intemperie, hasta el punto de confundirse

en no pocos casos con simples rocas informes. En el estado actual de

cosas,

se hace indispensable un esfuerzo por parte del interesado para

recorrer

sistemáticamente las pedregosas tierras castellano-leonesas

donde

habitaron los vettones, localizar los verracos, algunos perdidos en

mitad

de labrantíos, y poder formarse así una visión de

conjunto sobre la excelencia artística y riqueza

arqueológica

que encierra esta faceta insuficientemente estudiada del arte

prerromano

hispano. La gracia de líneas y volúmenes, el movimiento,

el realismo en las proporciones y detalles, la sutileza y

precisión

al reflejar la musculatura, la sensación de fuerza y potencia

que

transmiten, hacen de cada uno de estos monolitos una joya rara e

irrepetible,

y en su conjunto un auténtico bestiario en piedra que

todavía

puede darnos mucha información sobre los celtas.

donde estuvo el Alcázar de

Ávila,

dentro del tramo oeste de la muralla, junto al Arco del

Alcázar.

donde estuvo el Alcázar de

Ávila,

dentro del tramo oeste de la muralla, junto al Arco del

Alcázar.

Se penetra en los sucesivos recintos por

puertas

monumentales.

Los dos primeros recintos se han interpretado como zonas residenciales,

pese a no haberse hallado casas en su interior, y están

separados

por una muralla transversal perforada por dos puertas. La puerta

suroriental

de la muralla del primer recinto conserva el foso semienterrado y

espectaculares

campos de piedras hincadas frente a la puerta principal, para

dificultar

los ataques en este punto clave.

Se penetra en los sucesivos recintos por

puertas

monumentales.

Los dos primeros recintos se han interpretado como zonas residenciales,

pese a no haberse hallado casas en su interior, y están

separados

por una muralla transversal perforada por dos puertas. La puerta

suroriental

de la muralla del primer recinto conserva el foso semienterrado y

espectaculares

campos de piedras hincadas frente a la puerta principal, para

dificultar

los ataques en este punto clave.  El primero de los toros (de

izquierda a derecha,

mirándolos

de frente) ostenta en el lateral derecho del cuerpo una

inscripción conmemorativa en

latín, en la que se anuncia que un ciudadano llamado Longino, de

la tribu celtíbera de los calaéticos, eleva el monumento

a la memoria de su padre:

El primero de los toros (de

izquierda a derecha,

mirándolos

de frente) ostenta en el lateral derecho del cuerpo una

inscripción conmemorativa en

latín, en la que se anuncia que un ciudadano llamado Longino, de

la tribu celtíbera de los calaéticos, eleva el monumento

a la memoria de su padre: