Conocemos

con el nombre

de 'hititas' al antiguo pueblo indoeuropeo originario de la

península

anatólica que en el segundo milenio antes de Cristo creó

un poderoso imperio, el primero de los que iban a sucederse sobre las

tierras

de la actual Turquía. El reino hitita alcanzó su

cénit

hacia el siglo XIV a C y fue un serio rival de Mesopotamia y del

imperio

faraónico egipcio, llegando a entablar confrontaciones

bélicas

con el mismísimo Ramses II.

Venidos quizá del

norte, de zonas

próximas

a las costas del Mar Negro, los hititas se instalaron en las regiones

centrales

del altiplano anatolio, al principio confinados en una provincia

rodeada

por una curva del río Halys, absorbiendo la cultura y modos de

vida

de sus antecesores en estos territorios: el pueblo autóctono

conocido

como los 'hatti'. A tal grado llegó la asimilación, que

los

hititas (y los mesopotamios) llamaban a la Anatolia la 'Tierra de los

hatti',

y el nombre de su capital, Hattusa (originariamente un asentamiento

hatti),

recalca dicha identificación. El término 'hititas', usado

de habitual para referirse a ellos, proviene del Antiguo

Testamento. Venidos quizá del

norte, de zonas

próximas

a las costas del Mar Negro, los hititas se instalaron en las regiones

centrales

del altiplano anatolio, al principio confinados en una provincia

rodeada

por una curva del río Halys, absorbiendo la cultura y modos de

vida

de sus antecesores en estos territorios: el pueblo autóctono

conocido

como los 'hatti'. A tal grado llegó la asimilación, que

los

hititas (y los mesopotamios) llamaban a la Anatolia la 'Tierra de los

hatti',

y el nombre de su capital, Hattusa (originariamente un asentamiento

hatti),

recalca dicha identificación. El término 'hititas', usado

de habitual para referirse a ellos, proviene del Antiguo

Testamento.

Los hititas hablaban una lengua indoeuropea, escrita en

signos cuneiformes, como lo pueden atestiguar las incontables tablillas

de arcilla halladas en Hattusa, fechables entre 1400 y 1200 a C, entre

las que se hallan copias de escritos del Viejo Reino Hitita que

serían

los más antiguos textos indoeuropeos conocidos. Posteriormente

desarrollaron

también un sistema jeroglífico de escritura.

Las tablillas de Hattusa han proporcionado gran cantidad

de información sobre las costumbres y ritos religiosos de los

hititas.

Sabemos por ellas que practicaban una religión

politeísta,

tolerante con otros cultos, que contaba con deidades tanto anatolias,

como

sirias y hurritas. Cuando el rey moría, se convertía en

divinidad,

en una especie de delegado terrestre del dios del cielo y de las

tempestades.

La de los hititas era una sociedad de tipo feudal, de

economía básicamente agraria, compuesta por hombres

libres,

artesanos y esclavos. Siendo la Anatolia un país rico en

metales,

el hierro, el cobre y el bronce fueron materias primas con las que

fabricaron

armas y artefactos, que contribuyeron a incrementar su poderío

militar.

Usaron también los metales como base para sus transacciones

mercantiles.

Indice de textos

Los

hititas. Breve historia

La

supremacía de los hititas sobre la Anatolia

abarcó casi todo el segundo milenio antes de nuestra era, y se

puede

dividir en tres fases (las fechas son aproximadas):

- Periodo hitita temprano (2000 - 1750 a C).

- Antiguo Reino Hitita (1750 - 1450 a C).

- Imperio Hitita (1450 - 1200 a C).

La cultura hitita no surgió de la nada, sino que

tuvo sus antecedentes en la cultura de los ya mencionados hatti,

nativos

de la Anatolia central, que empezaron a despuntar en los albores de la

Edad de Bronce, a mediados del III milenio a C. Los hatti transmitieron

a los hititas su sistema de ritos y ceremoniales de corte, así

como

su mitología.

El cruce fecundo entre los hatti y los indoeuropeos dio

paso a una era formativa de la civilización hitita: el

periodo

hitita temprano. El rey de los hititas Anitta conquista Hattusa y

Kanesh,

estableciendo la capital en esta última ciudad, conocida

también

como Kultepe, en la Capadocia. De esta etapa histórica se han

desenterrado

vasijas, jarras y ritones de cerámica de muy original perfil y

fino

acabado, testimonios del nivel de sofisticación ya alcanzado por

la alfarería del periodo proto-hitita, nivel que se mantuvo en

los

siglos imperiales sin mayores innovaciones.

El Antiguo Reino Hitita comienza su

expansión

sobre Anatolia y Siria septentrional con el rey Hattusilis I (ca

1650-1620

a C) y toma gran impulso bajo su nieto Mursilis I (ca 1620-1590 a C),

que

conquista Alepo y Babilonia, provocando la caída de la

dinastía

de Hammurabi. Su descendiente Telipinus promulga un código

legislativo

en forma de edicto. Aparecen por primera vez en Anatolia los sistemas

de

amurallamiento de mampostería ciclópea, con sus pasos

abovedados

subyacentes.

El Imperio Hitita hereda las conquistas del Reino

Antiguo y las lleva a su culminación. Los hititas alcanzan la

cúspide

de su poder y su máxima expansión hacia el siglo XIV a C.

La capital se traslada a Hattusa. Suppiluliumas I (ca 1375-1335 a C)

entabla

hostilidades con el vecino reino de Mitanni, estado colchón

entre

los imperios hitita y egipcio.

(Mitanni, en el norte de Mesopotamia, fue el más

poderoso de los reinos de origen hurrita, sobre todo entre 1650 y 1450

a C. Sus súbditos hablaban una lengua extraña, el

hurrita,

distinta a todas las de Oriente Próximo, que no era indoeuropea,

ni semítica, ni hatti. Los hurritas, regidos por una

aristocracia

indoaria, fueron responsables de la expansión del uso del carro

de guerra por toda la zona, y ejercieron a la larga una fuerte

influencia

sobre los hititas, sobre todo en los campos de la religión y la

literatura).

Muwattalis (1306-1282 a C) disputa el control de Siria

a Ramses II. La frontera entre las dos potencias se demarca en el

río

Orontes, donde tiene lugar en 1288 a C la célebre batalla de

Kadesh,

de victoria indecisa para ambos bandos. Hattusilis III (ca 1275-1250 a

C) firma tratados de paz con los faraones egipcios y los refuerza con

bodas

dinásticas.

Indice de textos

El arte hitita

El arte de la

época del imperio se caracteriza

por su arquitectura monumental y el uso abundante de la escultura en

piedra,

de un estilo sobrio y potente, realizada a veces en parajes rupestres.

Sus temas iconográficos provienen de la mitología

hurrita,

como puede apreciarse en los relieves del santuario rupestre de Yazilikaya.

Los hititas desarrollaron también, con fines defensivos, la

más

avanzada arquitectura militar del Cercano Oriente, todo un alarde de

ingeniería

para su tiempo, con fortalezas, bastiones y recintos amurallados de una

robustez sobrehumana, como lo prueba el que, transcurridos más

de

tres milenios, gran parte de las fortificaciones hititas sigan en

pie.

Si bien la arquitectura de los hititas se fundamenta en

aportaciones básicamente orientales, no deja de sorprender su

afinidad

con la arquitectura micénica y la de Troya (en su nivel VI,

1325-1275

a C, época de la guerra narrada en la Iliada), que, siendo

contemporáneas

del Imperio Hitita, comparten con éste ciertas

características

en común. En Micenas o Tirinto toparemos con el mismo tipo de

construcción

a base de descomunales bloques de aparejo ciclópeo, los mismos

pasadizos

y casamatas de falsa bóveda, las mismas colosales murallas con

sus

portales custodiados por pares de leones. Sin embargo, no hay evidencia

de que hubiera contactos entre los hititas y los troyanos; no se ha

hallado

en las excavaciones de Troya ni el más pequeño fragmento

de la inconfundible cerámica hitita, ni el menor rastro de

objetos

manufacturados que apunten a que hubiera intercambios comerciales

entre ambas potencias. Se deduce de ello que Troya estaba más

conectada

con el exterior por vía marítima (con Chipre, Creta,

Micenas...)

que con el interior de la península anatólica, con sus

azarosas

rutas por las montañas.

Indice de textos

El corazón del imperio va siendo progresivamente

invadido por pueblos frigios iletrados. La caída del Imperio

Hitita

coincide con una época de fuertes migraciones en todo el

Mediterráneo

oriental, como las de los tracios, los dorios y los llamados, y

aún

no bien identificados, 'Pueblos del Mar'. Los anales de Ramses III

mencionan

la destrucción de Carchemish y otras ciudades por estas fuerzas

invasoras, que arrasan sin compasión las civilizaciones

anatólicas.

Los documentos escritos de Hattusa cesan de existir hacia 1180.

Sobreviene un periodo oscuro de unos 200 años,

en el que los dominios imperiales se fragmentan en mil pedazos, dando

lugar

a un buen número de pequeños principados independientes y

ciudades-estado, que mantienen la identidad hitita durante cinco siglos

más, sobre todo en Cilicia y el norte de Siria. Sus

realizaciones

artísticas, calificadas como de estilo 'neo-hitita',

bebieron

de las fuentes de sus antepasados, enriqueciéndolas con

aportaciones

sirias, asirias, y a veces fenicias y egipcias, y en definitiva

constituyeron

la prolongación del arte hitita y su canto de cisne. Poco a poco

estos estados fueron siendo anexionados al Imperio Asirio, hasta

desaparecer

por completo hacia 710 a C.

Indice

de textos

Alaca Höyük

En las ruinas de

Alaca Höyük, arqueólogos

turcos han sacado a la luz gran cantidad de utensilios de oro, plata y

bronce, de gran belleza, de la época de los hatti, los

antepasados

de los hititas (tercer milenio a C). Entre ellos, los extraños

estandartes

de culto en bronce cuyo curioso diseño sería una

representación

del cosmos (custodiados hoy en el Museo de las Civilizaciones

Anatólicas,

de Ankara), y que demuestran el avanzado estado de la metalurgia y el

alto

grado de refinamiento en las artes plásticas a que habían

llegado estas gentes.

Pero lo que hoy puede verse en Alaca Höyük,

un pequeño poblado a 36 km de Hattusa, son las fascinantes

ruinas

de la que fue una potente ciudad hitita, engrandecida en la

época

de mayor auge del imperio. Se discute aún si pudo ser Kushara

(una

de las primeras capitales de los hititas) o Arinna (una ciudad

célebre

por su templo a la diosa del Sol).

Sólo un tercio del höyük (cerro)

de Alaca ha sido excavado. Durante su etapa hitita (1450-1200 a C), la

ciudad fue fortificada con una poderosa muralla de tierra y grandes

bloques

de piedra, atravesada, como la de Hattusa, por grandes

portalones.

La Puerta de las Esfinges (siglo XIV a C) era la

puerta principal de la ciudad, orientada al sur (foto01).

Estaba flanqueada por dos grandes esfinges monolíticas a modo de

guardianes o centinelas que impedían la entrada a seres y

espíritus

malignos. En la jamba que forma el lateral de la esfinge de la derecha,

un bajorrelieve representa a un dios hitita descansando sobre un

águila

de dos cabezas que aferra conejos con sus garras.

Son famosos también los ortostatos de Alaca

Höyük,

grandes losas de piedra fijadas a modo de zócalo en las partes

bajas

de los muros de los edificios importantes, y que están talladas

con relieves describiendo las más variopintas escenas. Los

ortostatos

que se pueden ver in situ, adosados a diversos puntos de la muralla,

son

facsímiles, estando los originales expuestos en el Museo de

Ankara.

La costumbre de ornar los monumentos con ortostatos continuó con

los neo-hititas y se transmitió a Asiria.

Indice

de textos

Hattusa (Bogazköy)

En el

corazón de la meseta anatolia, provincia

de Corum, junto a Bogazköy, un pequeño pueblo de campesinos

que sobrevive en una región perdida entre cerros y

páramos

salpicados de roquedos, yacen las dispersas ruinas de la que

antaño

fue capital del Imperio Hitita: Hattusa.

Primitivo núcleo de población hatti (de

donde toma su nombre), Hattusa es uno de los más antiguos

asentamientos

humanos del mundo, tras los de Mesopotamia. El sitio ha sido

sistemáticamente

excavado durante años por arqueólogos alemanes.

La ciudad ocupaba una accidentada llanura en pendiente,

estratégicamente bien situada a efectos de defensa, con una

extensión

en su momento de esplendor de 2,1 km de norte a sur y 1,3 km de este a

oeste. Hacia el siglo XIII a C la ciudad fue fortificada en todo su

contorno

con una doble muralla de aparejo ciclópeo de unos 7 km de

perímetro,

perforada por ocho puertas monumentales.

Dentro del recinto, la ciudad se distribuía a dos

niveles. En la ciudad baja todavía pueden verse los

impresionantes

cimientos del gran templo del dios de la tempestad Hatti y de la diosa

solar Arinna (de 150 x 135 m de planta), que estaba rodeado de un

complejo

de tiendas, almacenes, talleres y escuelas. Algunas enormes tinajas de

cerámica usadas para almacén de grano se mantienen in

situ,

y también se ha hallado aquí toda una biblioteca de

tablillas

de arcilla con escritura cuneiforme, que ha proporcionado el mayor

caudal

de información sobre los ritos y costumbres de este remoto

pueblo

sepultado bajo el polvo del tiempo. Otros cuatro recintos han sido

clasificados

también como templos, aunque no unánimemente, ya que de

estos

presuntos santuarios religiosos sólo queda un conjunto

apenas

reconocible de instalaciones rituales, tan rudamente edificadas que

muchos

especialistas consideran que no son sino meras viviendas privadas. Sea

como fuere, estas estructuras se caracterizan por la total

asimetría

de su planta y la ausencia de columnas o capiteles. Tampoco se ha

encontrado

un solo ejemplar de estatuas de culto exentas. La mayoría de las

imágenes religiosas que han sobrevivido de los hititas consisten

en relieves rupestres.

En la ciudad alta, destaca coronando un gran

peñón

la ciudad-fortaleza de Büyükkale, que era la residencia real

y ya fue sede del poder durante el periodo pre-hitita. Hay

también

otros promontorios fortificados, como los de Sarikale y

Yenicekale.

Indice

de textos

Los lienzos septentrionales de la gran muralla

son los

mejor conservados, destacando la Puerta Real al este y la Puerta de los

Leones al oeste, así como la poterna de Yerkapi al norte, un

túnel

bajo la muralla de 70 m de largo con una falsa bóveda de bloques

ciclópeos. La doble muralla, con sus torres defensivas se alza

sobre

un talud de tierra recubierto de piedra, protegido, a su vez, por un

parapeto

de piedra. Sostenía una superestructura en adobe, de la que

apenas

quedan trazas.

Las grandes puertas de entrada estaban encuadradas por

pares de grandes monolitos de andesita con forma curva, que mutuamente

apoyados en su parte superior, hoy desaparecida, creaban falsos arcos

apuntados

de perfil parabólico, marcando la entrada y salida de los largos

pasajes abovedados que atravesaban el murallón.

En 1907 se despejó la Puerta del Rey, al

este de la muralla, descubriéndose en su jamba norte un

altorrelieve

con una figura humana de tamaño mayor que el natural. Se

trataría

de un dios guerrero allí dispuesto como centinela protector de

la

urbe, inmortalizado en una de las más notables y mejor

conservadas

esculturas que nos han llegado de los hititas. En 1968 el relieve fue

desgajado

del monolito y sustituido por una réplica de cemento, el

original

trasladado al Museo de Ankara.

La Puerta de los Leones, al oeste de la muralla,

está mejor conservada, y se suele fechar hacia los siglos

XIV-XIII

a C (foto02).

Traspasar sus umbrales produce una impresión imborrable en el

visitante,

por la sensación de arcaísmo que desprende su descomunal

estructura de rocas irregulares, diríase que construida por

gigantes.

Llegamos a sentir el efecto intimidatorio que suscitaban los dos fieros

leones guardianes en todo aquel que accedía a las puertas de la

ciudad.

La cabeza y parte delantera de cada león sobresale

de su bloque de piedra, sin dejar de formar una unidad con el conjunto

de su masa. Las fauces abiertas sugieren el bronco rugido de la fiera y

confieren al rostro una expresión de hostilidad. Como los perros

apotropaicos mencionados en algunos textos hititas, se supone que estos

amenazantes leones, estas imperturbables esfinges, ahuyentaban a los

espíritus

maléficos y les prohibían la entrada.

Si bien no pueden considerarse estrictamente como

esculturas

rupestres, lo cierto es que estos leones, así como las esfinges

de Alaca, son indicativos de la tendencia de los hititas a la escultura

monumental a gran escala realizada en enormes monolitos. De aquí

a esculpir peñas no había más que un paso. La

técnica

era la misma. El estilo se mantuvo.

Extramuros, al norte, existe una necrópolis

rupestre

en Osmankayasi y, a dos kilómetros de Hattusa, un apretado

conjunto

de peñascos marca el emplazamiento del gran santuario rupestre

de

Yazilikaya.

Las ruinas de Hattusa figuran desde el año 1986

en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Indice

de textos

Santuario rupestre de Yazilikaya

El santuario

hitita

de Yazilikaya (1275-1220 a C) se

compone

de un conjunto de grandes peñascos naturales de forma irregular,

cuya disposición interna forma un laberinto de estrechos

pasillos

entre altas paredes más o menos verticales (foto03).

Muchas de estas paredes están esculpidas con bajorrelieves

representando

dioses y reyes, y el conjunto está considerado como la obra

maestra

del arte hitita.

Yazilikaya (nombre moderno turco que significa 'roca

inscrita')

era un lugar sacro para los hititas. Consagrado por Hattusilis III

(1275-1250

a C), su construcción fue continuada por Tudhaliya IV (1250-1220

a C). La parte natural del santuario estaba complementada con otra

parte

construida en sillares, que eran los propileos de acceso al recinto,

erigidos

en tres periodos diferentes, y de los que no quedan sino cimientos. En

cambio la zona rupestre ha resistido mejor el paso del tiempo, y

conserva

en las verticales de sus peñascos una colección

única

de relieves al aire libre, como si fuera una galería de retratos

que nos proporcionara, pese a los estragos de la erosión, la

más

vívida pintura de las divinidades masculinas y femeninas del

panteón

hitita, así como de los altos personajes que rigieron aquella

civilización.

A cierta altura de las paredes de los desfiladeros de

Yazilikaya corren frisos en los que se inscriben teorías

ordenadas

de dioses y diosas, en bajorrelieve de cuerpo entero y de perfil, que

parecen

marchar en fila india hacia las partes más recónditas del

santuario (foto04).

Se puede contar un total de sesenta y tres divinidades, una

reducida

muestra de los 'mil dioses' del Imperio Hitita. La disposición

de

todos los personajes sigue un programa premeditado.

En las paredes del lateral oeste del desfiladero principal

se distinguen en sucesión las deidades masculinas representadas

de perfil y mirando hacia su izquierda, mientras que el lateral opuesto

exhibe las deidades femeninas encaradas hacia la derecha, como si

fueran

dos procesiones que terminaran por converger en la capilla natural del

fondo del desfiladero, donde Hatti y Arinna, dios y diosa supremos del

panteón, y que encabezan sus respectivos cortejos, se

encontrarían

cara a cara.

Indice

de textos

Hay estudiosos que discrepan de esta

interpretación.

Dado que no era habitual entre los hititas representar la figura humana

de frente (con la excepción del monumento de Eflatunpinar), los

dioses de Yazilikaya no marcharían en procesiones, sino que

estarían

dispuestos uno a continuación de otro, posando ceremonialmente

ante

el espectador. La división en grupos de deidades masculinas y

femeninas

no es rígida: tres diosas se intercalan en el lado de los

dioses,

y un dios en la fila de las diosas.

Pequeñas banquetas al pie de las paredes

permitían

depositar ofrendas ante las distintas deidades. Cada fiesta de

Año

Nuevo, el rey y la reina acudían al santuario a celebrar las

bodas

místicas que favorecían la renovación de la

fecundidad

de la tierra. El templo se usaba también para ritos funerarios,

en los que el rey se ponía en contacto con sus antepasados con

el

fin de reforzar su poder y legitimidad.

El panteón de Yazilikaya se caracteriza por el

sincretismo entre las creencias anatolias más antiguas y las de

Mesopotamia, transmitidas éstas por los hurritas. Hattusilis III

se había desposado con una princesa de Kizzuwatna (Cilicia), una

región muy orientalizada en sus tradiciones. Se ven así,

por ejemplo, divinidades atmosféricas representadas en

asociación

con animales, según una remotísima tradición. La

condición

divina de los personajes está simbolizada por los cuernos que

adornan

sus respectivas tiaras. Muchas de las figuras ostentan encima de su

mano

un ideograma en jeroglíficos hititas que consigna el nombre de

la

deidad o del rey correspondientes, a la manera de los 'cartuchos'

faraónicos.

Gracias a ello han podido ser identificadas algunas, entre las que

podemos

enumerar la siguiente relación:

- Un rey deificado portando los símbolos del dios

solar del Cielo.

- Kusuh, dios de la Luna.

- Kulita y Ninatta, servidores de Shaushga, que es a la

vez la mesopotámica Ishtar; Kulita encarna también la

guerra.

- Shaushga, nombre hurrita de Ishtar, diosa estelar de

la ley y de la guerra. Hermana de Teshub (foto08).

- Ea, diosa mesopotámica de las aguas, importante

también en la cosmogonía hurrita.

- El dios del Grano y de la Fecundidad, que porta en su

mano una espiga.

- El dios de la Lluvia y de los fenómenos

atmosféricos.

- Teshub, o Hatti, dios del Cielo y de la Tempestad, de

pie sobre dos personajes (Nanni y Hazzi) que encarnan dos

montañas

sagradas. El número de cuernos de su tiara (seis pares) indica

su

posición suprema en la jerarquía de los dioses.

- Hepatu, o Arinna, diosa solar, esposa de Hatti, de pie

sobre una pantera, cuyas patas se apoyan a su vez en montañas.

Estas

dos últimas deidades consortes están enfrentadas cara a

cara

en el gran panel del fondo de la galería (foto09).

Sus cuerpos ocultan parcialmente dos toros-dioses, Serri y Hurri, que

representan

el Día y la Noche.

- Sharruma, hijo de los dos dioses principales,

también

de pie sobre una pantera.

- Mezulla y Zintuhi, hija y nieta de la diosa Arinna,

situadas sobre un águila bicéfala (foto10).

- Hutena, Hutellura, Alatu, etc.

Indice

de textos

Entre las divinidades no identificadas, destaca

por su

buen estado de conservación un desfile de doce dioses armados

que

progresan en apretada fila (fotos 05, 06 y 07).

Todos ellos van tocados con un gorro cónico y blanden una espada

de lámina curva. El friso está cubierto de una

pátina

ocre que le confiere un acabado como pulido, al igual que ocurre con

las

figuras de Kulita y Ninatta, y la del rey Tudhaliya.

En un escogido emplazamiento dentro de estas

galerías

naturales está ubicado el bajorrelieve del rey hitita Tudhaliya

IV (1250-1220 a C), el más grande de la galería principal

(foto11). El

soberano está deificado, sus pies posados sobre sendos picos

montañosos,

armado, tocado con un casco liso y portando en su mano izquierda el kalmush,

báculo de mando rematado en curva que era un símbolo de

soberanía.

En otros recovecos del santuario, aparecen más

figuras. En la cella rupestre del fondo de otro pasillo natural entre

peñones,

destacan dos:

- Un bajorrelieve del rey Tudhaliya IV, abrazado por el

dios Sharruma, que le protege (foto12).

Llama la atención la desproporción de tamaños

entre

la figura del rey y la del dios, que le sobrepasa en una cabeza. Por su

armonioso juego de líneas horizontales, verticales y curvas,

este

relieve está considerado como uno de los más bellos

ejemplares

del arte escultórico hitita.

- Un bajorrelieve del llamado 'dios Espada'. Consiste

en una especie de gran puñal, cuyo complicado mango está

compuesto por cuatro leones y una cabeza humana coronada con una tiara

divina. Hasta el presente no ha habido explicaciones satisfactorias

sobre

el significado de esta extraña figura. Se ha apuntado que

podría

simbolizar un trofeo en recuerdo de alguna campaña victoriosa

del

rey en Siria.

Indice de textos

Otras obras rupestres del arte

hitita

Las realizaciones

rupestres de los hititas subsisten

dispersas

por alejados puntos de la península anatólica y dan fe de

la amplitud que alcanzaron los dominios imperiales.

En la región de los montes Taurus orientales, cerca

de desfiladeros y manantiales, en las llanuras de Antakya y Adana, en

lugares

como Cezbeli, Tasci, Imamkulu, Eflatunpinar ('Fuente de

Platón'),

Fasillar, Gavurkale y Alalah se pueden ver relieves en rocas, monolitos

y ortostatos, que repiten el estilo iconográfico de Yazilikaya y

Alaca Höyük. Podemos destacar:

- Bajorrelieve rupestre en Fraktin, con escenas

de adoración al dios y diosa supremos, en dos registros. Las

inscripciones

jeroglíficas mencionan a Hattusilis III (ca 1275-1250 a C) y a

la

reina Puduhepa.

- Bajorrelieve rupestre en Sirkeli, junto al

río

Ceyhan Nehri, cerca de Adana, representando al rey Muwattalis

(1306-1282

a C).

- Relieve rupestre de un rey hitita en el paso Karabel,

cerca de Esmirna (s. XIII a C).

- Altorrelieve rupestre de una deidad femenina en Akpinar,

al pie del monte Sipylos, cerca de Manisa, identificada por algunos

como

la diosa frigia Cibeles.

- El más destacable de los relieves neo-hititas

es el de la Roca de Ivriz, a 18 km de Eregli, Konya (s VIII a

C).

Muestra al rey Warpalawas rindiendo culto al dios de la fertilidad,

Tarhu,

que porta racimos de uva en una mano y espigas de trigo en la otra. El

bajorrelieve rupestre alcanza los 4,20 m de altura.

Indice

de textos

|

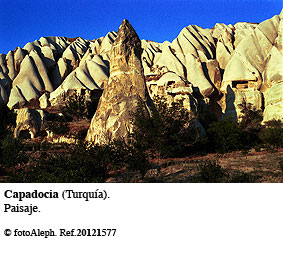

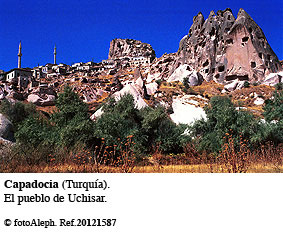

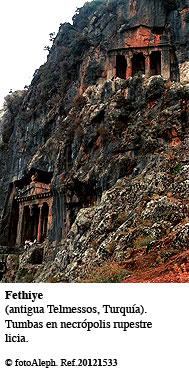

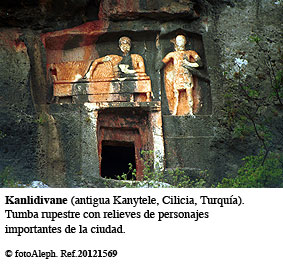

La fama la acapara Capadocia, con sus

fantasmagóricos

paisajes volcánicos taladrados de habitáculos

trogloditas,

pero Turquía esconde otros enclaves rupestres de sumo

interés,

pertenecientes a culturas anteriores a la monacal de los cristianos

bizantinos.

Ya los romanos, y antes los griegos y licios habían cavado sus

necrópolis

extramuros, en los farallones rocosos de los montes cercanos a sus

urbes.

Y antes aún, los frigios habían erigido santuarios

monolíticos

a su diosa Cibeles, esculpiendo grandes peñascos –la estatua de

la diosa formando una unidad con la misma piedra donde se tallaba el

templete

que la albergaba; continente y contenido amalgamados en una sola

pieza.

La fama la acapara Capadocia, con sus

fantasmagóricos

paisajes volcánicos taladrados de habitáculos

trogloditas,

pero Turquía esconde otros enclaves rupestres de sumo

interés,

pertenecientes a culturas anteriores a la monacal de los cristianos

bizantinos.

Ya los romanos, y antes los griegos y licios habían cavado sus

necrópolis

extramuros, en los farallones rocosos de los montes cercanos a sus

urbes.

Y antes aún, los frigios habían erigido santuarios

monolíticos

a su diosa Cibeles, esculpiendo grandes peñascos –la estatua de

la diosa formando una unidad con la misma piedra donde se tallaba el

templete

que la albergaba; continente y contenido amalgamados en una sola

pieza.

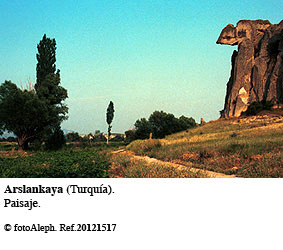

época

frigia para crear monumentos votivos rupestres. Descuella el

peñón

llamado Arslankaya, en turco 'Roca del León' (

época

frigia para crear monumentos votivos rupestres. Descuella el

peñón

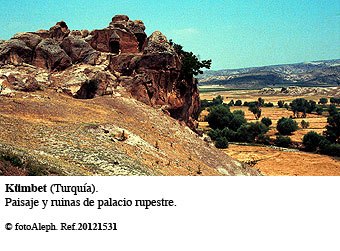

llamado Arslankaya, en turco 'Roca del León' ( Su origen puede remontarse hasta el siglo

VIII ó

VII a C, y parece que fue abandonada en el VI, como consecuencia de la

invasión de los persas aqueménidas. Gozó luego de

un segundo periodo de prosperidad, del siglo V al III a C. La urbe se

dividía

en una ciudad baja y una ciudad alta, estando ésta última

rodeada de murallas que prolongaban las ya de por sí

inexpugnables

escarpaduras de los barrancos que circundan el promontorio. Poderosos

torreones

reforzaban en algunos puntos las defensas. De este amurallamiento no

quedan

hoy sino exiguos vestigios.

Su origen puede remontarse hasta el siglo

VIII ó

VII a C, y parece que fue abandonada en el VI, como consecuencia de la

invasión de los persas aqueménidas. Gozó luego de

un segundo periodo de prosperidad, del siglo V al III a C. La urbe se

dividía

en una ciudad baja y una ciudad alta, estando ésta última

rodeada de murallas que prolongaban las ya de por sí

inexpugnables

escarpaduras de los barrancos que circundan el promontorio. Poderosos

torreones

reforzaban en algunos puntos las defensas. De este amurallamiento no

quedan

hoy sino exiguos vestigios.  rectangular, enmarcada por dinteles y jambas ficticios,

da paso a una cámara sin apenas profundidad. Se cree que

en determinadas ceremonias se exhibía una imagen portátil

de Cibeles en este nicho, como objeto de culto. La Tumba de Midas

sería

en realidad un monumento votivo, datado en el siglo VI a C.

rectangular, enmarcada por dinteles y jambas ficticios,

da paso a una cámara sin apenas profundidad. Se cree que

en determinadas ceremonias se exhibía una imagen portátil

de Cibeles en este nicho, como objeto de culto. La Tumba de Midas

sería

en realidad un monumento votivo, datado en el siglo VI a C.

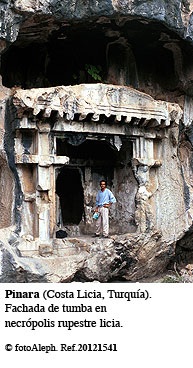

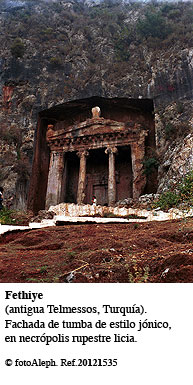

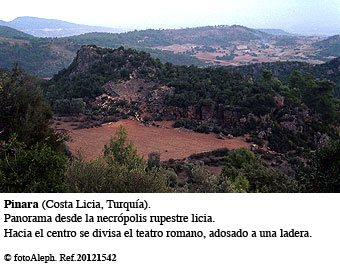

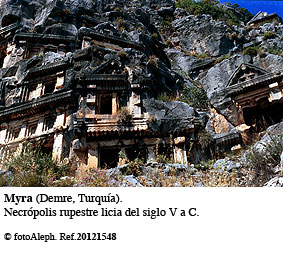

que agujerean los acantilados licios. La

mayoría

reproducen en la roca viva clones de los distintos tipos de fachadas de

casas o templos que eran usuales en la arquitectura 'construida'.

que agujerean los acantilados licios. La

mayoría

reproducen en la roca viva clones de los distintos tipos de fachadas de

casas o templos que eran usuales en la arquitectura 'construida'.

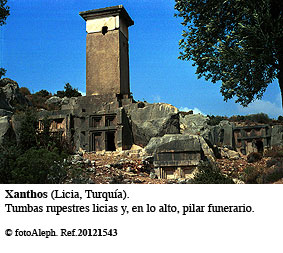

La capital fue creciendo en torno a un

promontorio que

domina el río Xanthos, sobre el que se había ubicado la

primitiva

acrópolis licia. Un colosal muro helenístico de aparejo

ciclópeo

poligonal reforzaba las defensas. Con la romanización

aparecieron

los usuales monumentos del urbanismo clásico: ágora,

calzadas,

templos, arco triunfal, ninfeo y un teatro, muy bien conservado.

Más

tarde las basílicas cristianas bizantinas. Todas estas ruinas se

mezclan entre sí y mezclan sus estilos y épocas en un totum

revolutum, en un irresoluble rompecabezas de cascotes sobre el que

se yerguen, enhiestos, extraños monumentos funerarios en forma

de

altos pilares prismáticos monolíticos en pie sobre

plintos

escalonados macizos (

La capital fue creciendo en torno a un

promontorio que

domina el río Xanthos, sobre el que se había ubicado la

primitiva

acrópolis licia. Un colosal muro helenístico de aparejo

ciclópeo

poligonal reforzaba las defensas. Con la romanización

aparecieron

los usuales monumentos del urbanismo clásico: ágora,

calzadas,

templos, arco triunfal, ninfeo y un teatro, muy bien conservado.

Más

tarde las basílicas cristianas bizantinas. Todas estas ruinas se

mezclan entre sí y mezclan sus estilos y épocas en un totum

revolutum, en un irresoluble rompecabezas de cascotes sobre el que

se yerguen, enhiestos, extraños monumentos funerarios en forma

de

altos pilares prismáticos monolíticos en pie sobre

plintos

escalonados macizos ( En la época bizantina,

conoció gran fama

gracias a San Nicolás, nacido en la vecina Patara, que tras

viajar

por Palestina, regresó a Licia para ocupar la sede del obispado

de Myra a principios del IV d C, convirtiéndose a su muerte la

ciudad

en meta de peregrinación para gentes de toda Europa, y en el

centro

económico-político de Licia. Hoy se puede visitar en

Demre

la iglesia paleocristiana de San Nicolás, fundada en el IV,

donde

fue enterrado el obispo, cuya legendaria vida inspiró en la

imaginación

popular el personaje de San Nicolás, el Santa Claus de las

navidades.

(Los carteles anunciadores de la iglesia –'Baba Noel'– lo corroboran;

quede, pues, constancia de que Licia, y no el Polo Norte, fue el

país

de origen de Papá Noel).

En la época bizantina,

conoció gran fama

gracias a San Nicolás, nacido en la vecina Patara, que tras

viajar

por Palestina, regresó a Licia para ocupar la sede del obispado

de Myra a principios del IV d C, convirtiéndose a su muerte la

ciudad

en meta de peregrinación para gentes de toda Europa, y en el

centro

económico-político de Licia. Hoy se puede visitar en

Demre

la iglesia paleocristiana de San Nicolás, fundada en el IV,

donde

fue enterrado el obispo, cuya legendaria vida inspiró en la

imaginación

popular el personaje de San Nicolás, el Santa Claus de las

navidades.

(Los carteles anunciadores de la iglesia –'Baba Noel'– lo corroboran;

quede, pues, constancia de que Licia, y no el Polo Norte, fue el

país

de origen de Papá Noel).

(

(

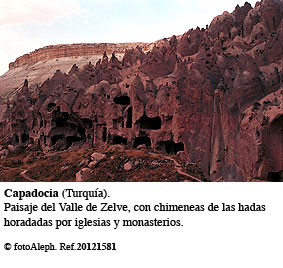

Las iglesias rupestres remedaban

también

aquí

los edificios religiosos construidos en sillares o ladrillos. Todos las

soluciones arquitectónicas que se dan en Anatolia durante la era

bizantina aparecen traducidas a la roca, con aportaciones estructurales

provenientes de la Armenia y Siria cristianas, entre ellas un tipo de

nave

con bóveda de cañón y ábside de herradura,

muy semejante al de las capillas paleocristianas perdidas en los montes

de Bin Bir Kilise ('Las Mil y Una Iglesias'), en la vecina Licaonia.

Las

tipologías se multiplican: iglesias de una, dos y tres naves, en

cruz griega, de dos y más pisos, de planta central con

cúpula

(como las iglesias armenias de Ani o Kars). A veces la corteza rocosa

de

las colinas se desploma, dejando ver en sección sus

entrañas

huecas, que son interiores de iglesias, naves de catedrales, vaciadas

en

la toba y cortadas longitudinalmente por el derrumbe.

Las iglesias rupestres remedaban

también

aquí

los edificios religiosos construidos en sillares o ladrillos. Todos las

soluciones arquitectónicas que se dan en Anatolia durante la era

bizantina aparecen traducidas a la roca, con aportaciones estructurales

provenientes de la Armenia y Siria cristianas, entre ellas un tipo de

nave

con bóveda de cañón y ábside de herradura,

muy semejante al de las capillas paleocristianas perdidas en los montes

de Bin Bir Kilise ('Las Mil y Una Iglesias'), en la vecina Licaonia.

Las

tipologías se multiplican: iglesias de una, dos y tres naves, en

cruz griega, de dos y más pisos, de planta central con

cúpula

(como las iglesias armenias de Ani o Kars). A veces la corteza rocosa

de

las colinas se desploma, dejando ver en sección sus

entrañas

huecas, que son interiores de iglesias, naves de catedrales, vaciadas

en

la toba y cortadas longitudinalmente por el derrumbe.