Colecciones fotográficas

Siria milenaria

Amor a Tadmor

(Palmyra revisitada)

Lo que viene a continuación es una crónica elaborada a partir del diario de viaje que escribimos en nuestra segunda visita a Siria, en diciembre 1994-enero 1995, ocho años después de nuestro primer viaje. Volamos en avión a Damasco, con la intención de pasar las navidades en Palmyra, lugar que nos había subyugado en nuestra anterior visita, y donde solo habíamos estado dos días, periodo a todas luces insuficiente para conocer y disfrutar de este maravilloso paraje. El dictador Hafez el-Asad continuaba en el poder.

Textos: Eneko Pastor

Ilustraciones: M. A. Eugui

Jueves 28 de diciembre. Amsterdam-Damasco

Aeropuerto de Shiphol, Amsterdam. Tres horas de espera para el tránsito al vuelo de Damasco.

A un señor sirio que viaja con señora e hijos se le rompe la botella de dos litros de Johnny Walker dentro de la bolsa de tela donde lleva el equipaje. Deja la sala de espera encharcada de whisky, y luego el pasillo de embarque, a pesar de que la familia se moviliza para paliar el desaguisado, extrayendo camisas, juguetes y demás adminículos empapados de la bolsa. La gente que pisa –chop, chop– el líquido amarillo piensa que alguien se ha ido de la vejiga, mientras los vapores de alcohol respirados nos predisponen a todos los viajeros a afrontar valientemente el vuelo.

Un pasajero a nuestro lado es un sirio que viene de Venezuela. Vuelve a su país tras diez años de ausencia para visitar a su madre enferma en Alepo, pero teme que no le dejen entrar fácilmente, pues no lleva visado sirio y está nacionalizado como venezolano. Habla español con giros y acentos caribeños. Su vida prospera en Caracas y no la cambiaría para vivir en su país natal.

Aterrizamos en Damasco bien entrada la noche. El funcionario del control de visados del aeropuerto, tras examinar la tarjeta de desembarque de M escrita con tinta roja, pide a M que le regale el bolígrafo rojo, reteniendo su pasaporte. M se niega en redondo, pues, conocedor de la capacidad depredadora de los aduaneros sirios debido al anterior viaje por este país, viene resuelto a no soltar ni una piastra de backshish a funcionarios de fronteras. Comprobamos que, afortunadamente, han derogado la vieja ley que forzaba a hacer un desventajoso cambio obligatorio de 100 dólares mínimo a la llegada a Siria, y yo respiro aliviado, pues M venía con la intención de plantar batalla contra ese abuso, lo que podría suponer toda la noche en el aeropuerto, e incluso que nos fuera denegada la entrada. Ante tanta determinación, el aduanero termina por ceder, y al despedirnos nos enseña con un gesto de ironía que él también tenía un bolígrafo rojo.

El pasajero que nos sigue en la cola nos mete prisa, pues ya son casi las dos de la madrugada. Resulta ser un joven español que vive en Damasco como estudiante de árabe y vuelve a Siria tras unos días de vacaciones. Reside en un barrio residencial cristiano de Damasco, compartiendo un piso con otro estudiante español y un nativo sirio.

Cuando terminamos de pasar todos los engorrosos trámites y barreras, vemos a otro joven que recibe al anterior en el vestíbulo de llegadas, acompañado de un nativo de barbas. El trío nos propone compartir un taxi al centro, así que nos embarcamos todo el grupo en una furgoneta, y charlando por el camino, terminan por invitarnos a dormir en su apartamento, pues aseguran que a esas horas en el centro solo están abiertos los hoteles cutres.

Los jóvenes estudian "semíticas", cosa que puede traducirse por "filología árabe". Hablan árabe clásico y coloquial, y el primero de ellos ha estudiado también hebreo y ugarítico. Nos informan que para cada renovación del permiso de residencia tienen que presentar obligatoriamente, entre otros requisitos, pruebas de sida con diagnóstico negativo. Viven de becas, y eventualmente de traducciones de textos u otros empleos temporales como, por ejemplo, labores de traducción simultánea en congresos. Conocen al embajador español y a otros miembros de la embajada de Damasco.

La conversación se prolonga, y terminamos por acostarnos a las cuatro de la madrugada, agotados del largo viaje. Hace mucho frío.

Viernes 29 de diciembre. Damasco

Lo primero que hacemos por la mañana es comprar los billetes para ir a Palmyra al día siguiente, en la compañía de autobuses El-Karnak. Atienden mujeres en medio de una algarabía de mil demonios, con todos los clientes, muchos de ellos soldados, arracimándose contra el mostrador, siguiendo el viejo sistema de extender el brazo por encima de los hombros de los que están en primera línea y así plantar ante la cara del empleado un fajo de libras sirias para ser atendido antes. Las dependientas no se aclaran ni entre ellas: se cuchichean cosas al oído las unas a las otras, se relevan en los puestos, parecen hacer de todo menos expender plazas de autobús. La cuarta mujer a la que solicitamos tickets a Palmyra se digna por fin vendérnoslos: nos pide el pasaporte para poner nuestro nombre en los billetes. Treinta minutos dura el total de la operación.

Cuando logramos salir de la oficina, nos dirigimos a un caravasar transformado en mercado de artesanía que hay unas calles más abajo. Es del siglo XVI, construido por el sultán Selim, con una gran patio porticado recubierto de mármoles (foto38). La alberca central del patio está seca, pero unos grandes charcos de agua sobre el suelo de mármol la sustituyen.

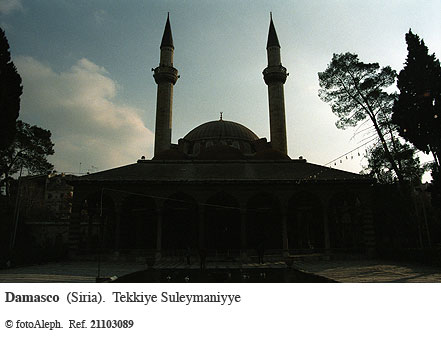

No lejos de allí está la Tekkiye Suleymaniye, construida por Sinan, el célebre arquitecto turco de tiempos de Solimán el Magnífico (foto46). El patio de la mezquita alberga, para nuestro horror, en torno a un estanque que esta vez sí tiene agua con carpas, nada menos que el Museo del Ejército, con avionetas y cañones expuestos por los jardines (foto47), abundantes retratos del presidente Asad, y hasta una especie de cápsula de cohete espacial metida en un quiosco.

Comemos en en mataham Masri, egipcio, como su nombre indica (ful, hummus, nabos y pepinillos obligados), restaurante-pasillo repleto de clientes en constante renovación, con garbosos camareros sirviendo platos y más platos a un ritmo vertiginoso. La bebida es para cada una de las mesas una jarra de plástico llena de agua, y hay un solo vaso por mesa, el mismo utilizado por los anteriores comensales.

Nos encaminamos a la mezquita aljama, la Gran Mezquita Omeya de Damasco, de obligada visita (ver descripción más detallada). Ocho años después de nuestra primera visita, nos siguen extasiando los increíbles mosaicos que cubren techos y paredes. En el silencio de la sala de oración duerme un niño tumbado boca abajo sobre las alfombras.

Nos encaminamos a la mezquita aljama, la Gran Mezquita Omeya de Damasco, de obligada visita (ver descripción más detallada). Ocho años después de nuestra primera visita, nos siguen extasiando los increíbles mosaicos que cubren techos y paredes. En el silencio de la sala de oración duerme un niño tumbado boca abajo sobre las alfombras.

Nos aborda un sirio estudiante de español (tercer curso) con aspiraciones a trabajar un día de guía turístico. Tras echar un fugaz vistazo desde fuera al mausoleo de Saladino, el nativo nos lleva a ver la mezquita Oqeya, un lugar de peregrinación chií construido hace solo 30 años en estilo safávida. El templete de la tumba de Oqeya, biznieta de Mahoma, cuyo solo valor material en oro y plata sería incalculable, tiene atados a las celosías algunos jirones de tela; también una llave colgada con una cuerda. Nos dicen que han sido colocados por chicas casaderas en petición de marido. Sobre el sarcófago hay depositado un artilugio: consiste en una de esas lámparas con un tambor perforado de dibujos que gira en torno a una bombilla proyectando figuras luminosas en movimiento, que no puede faltar en ningún living-room del más depurado estilo kitsch, pero que aquí da un toque surrealista nada acorde con la sacralidad del ambiente ni la esquisitez del marco. Todo está impoluto y destellante.

En la sala de oración contigua, las mujeres y los hombres rezan juntos, según el rito chiíta –nos aclaran–. Filas de hombres y filas de mujeres se alternan, no quedando estas últimas relegadas a un rincón aparte, como ocurre en otras mezquitas. Visten largas túnicas grises o negras que les cubren todo el cuerpo, se cubren la cabeza con un pañuelo, pero no velan sus rostros. Posteriormente nos informan que los chiítas sirios no se llevan nada bien con los chiítas iraníes, para variar.

Sobreviene un apagón. Tal como ocurría a diario en nuestra visita de hace ocho años. Nos quedamos todos, fieles e infieles, en la oscuridad total, y echo de menos no haber traído la linterna.

Cuando vuelve la luz y nos disponemos a recoger nuestros zapatos para salir, un señor nos da unas pastas de sésamo.

Vamos a un café típico, escondido en un callejón tras la mezquita aljama. Es uno de esos cafés destartalados de las medinas, con altísimas paredes y techo de madera sobre arcos encalados, montañas de cajas y sillas superpuestas, las paredes atiborradas de carteles y fotos antiguas de personajes, más el ubicuo general que preside in æternam el país: el "omnipresidente". Hay una cabina donde preparan el café, el té y las shishas, y un atrio exterior con plantas; la gente se sienta con sus narguilés, las espaldas contra las paredes.

Un narrador con una galabeya, cubierta con una capa, un fez en la cabeza y un sable en la mano, lee un libro en voz alta a la concurrencia, que muestra gran atención, y participa alegre y activamente en torno al tema leído –ha de ser algo divertido, al estilo de "Las increíbles hazañas de Mulá Nasrudin", pues se producen buenos momentos de regocijo general–. Un oyente le objeta algo al narrador, y él corrobora lo dicho, señalando el texto que lee, como especificando "No lo digo yo, lo dice aquí". Risas. A veces golpea con la espada, con todas sus fuerzas, sobre un atril de hierro de los de colocar las tazas de té, perforando los tímpanos presentes con el estruendo. Está sentado sobre una silla subida sobre una mesa. Un camarero pasa la bandeja, recogiendo donativos para el relator. En un momento dado éste se dirige a nosotros, los guiris, para pedirnos, con cierto deje guasón, que guardemos silencio. Al cabo de media hora exclama, para rematar su actuación, "Now finish!" y todos ríen de buena gana la alusión a los dos espectadores extranjeros.

Voy a un retrete público que hay al lado del café y, al haberme dejado el papel higiénico en la mochila, he de emplear el sistema árabe de limpieza.

Hemos traído otra vez la lluvia a Damasco. En la anterior ocasión fue un diluvio babilónico que inundó la ciudad justo cuando la atravesábamos en furgoneta de regreso de Petra, cegándonos la cortina de agua hasta el punto de tener que parar el coche hasta que escampara. Esta vez no es tan bíblico pero cae persistentemente, y nos mojamos a conciencia en nuestro paseo por la ciudad vieja en busca de la casa de San Ananías. La hallamos cerrada, pero nos enteramos que el hogar de este señor, que fue el que curó a san Pablo de su ceguera por el flash que le dio camino de Damasco, encierra una capilla paleocristiana subterránea. Vemos también, en la llamada Via Recta, los restos de un arco triunfal romano, de triple puerta. También nos acercamos a Bab Sharqi, o Puerta del Este, con claros restos romanos a base de columnas corintias reaprovechadas de cualquier manera en una entrada de muralla medieval.

Nos encontramos, previa cita con nuestro trío hispano-sirio de anfitriones, en Bab Tumá, o Puerta de Santo Tomás, otro apóstol y otra puerta de muralla de origen romano. Cenamos en el restaurante El-Candil. Tres señores, cubiertos con capas color camello y tocados con kuffiyahs palestinas en blanco y negro, que cenan y toman alcohol en la mesa de al lado, nos invitan a más cervezas, y luego entablan conversación con nuestro compañero sirio. Los estudiantes nos informan de que son jeques beduinos, es decir, gente importante, y parece que el camarero les trata con un respeto especial. Nos quieren regalar un paquete de tabaco, que rehusamos, dándoles las gracias por su generosidad.

En nuestros paseos por las calles de Damasco, hemos venido observando que junto a los miles de retratos de Hafed el-Asad –presidente de un Estado laico que no duda en recurrir a las más estalinistas técnicas de culto a la personalidad–, se exhiben parejos por todos los rincones otros tantos miles de imágenes de un joven barbudo y vestido de militar, que nos intriga. ¿Será que están preparando el culto al sucesor del presidente? Pero los estudiantes nos sacan de dudas: es el retrato de un difunto. El hijo de Asad, que murió en un accidente automovilístico dos años atrás. Su muerte provocó una conmoción nacional. Todos los alminares de Damasco se pusieron a aullar al unísono lamentos fúnebres y las campanas de todas las iglesias doblaron haciendo el contrapunto. Se decretaron tres semanas de luto nacional, durante las cuales los dos canales de tv y las emisoras de radio no hicieron sino salmodiar azoras del Corán, y se desató la histeria colectiva cuando se propagó la hipótesis de un asesinato. Sospechosos: Sión, EEUU, Occidente. Los radicales se soliviantaron, y el aparato militar-policíaco-servicios secretos puso a funcionar la apisonadora represiva. El paso del tiempo calmó los ánimos, y el presidente tuvo que nombrar a su otro hijo (Bashar) como sucesor en su dinastía baazista. Chocante paradoja esto de las "repúblicas dinásticas". Y no es que sea Siria el único caso: pensemos en Corea del Norte. Envejecido y bastante domesticado desde la guerra del Golfo, el León –tal significa en árabe "el-asad"– de Siria sigue asomando el rostro en incontables vallas, murales y pancartas, inaugura pantanos y besa niñitas que sostienen ramos de flores. Se le vio hace poco coqueteando con Clinton y pactando la paz con Israel a cambio de la devolución de media vertiente de los altos del Golán. Quiere que borren a Siria de la lista de países que apoyan el "terrorismo internacional". Que vengan turistas a dejar divisas. La vejez amansa las fieras.

Los estudiantes nos comentan cosas sobre la prostitución en Damasco, los jeques de los emiratos árabes del Golfo como principales clientes, atiborrados de petrodólares, que vienen a la capital de Siria en busca de muchachas menores y vírgenes.

También anécdotas de los sufíes y los derviches, y sobre ceremonias clandestinas de alauitas y de drusos, presenciadas en lejanas casas del desierto, en donde la música rítmica conduce poco a poco a los participantes a trances paroxísticos, hasta llegar a atravesarse con cuchillos o espadas, en medio del frenesí de la danza, partes del cuerpo y de la cabeza, a la manera de los faquires.

Vamos a dormir no más tarde de las doce, pues mañana queremos madrugar para tomar, inch'Allah, el autobús de las siete con rumbo a Palmyra.

Sábado, 30 de diciembre. Palmyra

Nos levantamos a las seis de la mañana. "¡Qué vacaciones!", se queja M en estado de sonambulismo.

Dos cafés turcos es lo único que podemos pedir en la cafetería de la estación, a los que sumamos otros dos. En el autobúes coincidimos con cinco japoneses/as.

El autobús da una vuelta por la carretera de Homs, y hace en esta ciudad, la antigua Emesa, cuna del excéntrico emperador romano Heliogábalo, una etapa de veinte minutos. Los rojizos montes del Anti-Líbano están salpicados de manchas blancas de nieve, inesperadas en un paisaje tan desértico de viejos y calcinados cerros, mordidos por barrancos, con tres tristes rastrojos por toda vegetación, detrás de los cuales sabemos que se ocultan a tiro de piedra las ruinas de la legendaria Baalbeck, enclave vedado para el viajero por la estúpida arbitrariedad del las fronteras del siglo XX.

El conductor se detiene en un puesto militar bordeado de hangares, y en lo alto de una colina divisamos antenas que giran sobre un vehículo con ruedas de oruga. Se bajan del autobús varios militares, alguno con la pistola ostensiblemente a la vista colgando del cinturón.

Palmyra revisitada

Fotos 61-72

Las extensas y bellísimas ruinas de la antaño próspera ciudad caravanera de Palmyra han despertado desde su redescubrimiento la inspiración de un buen número de artistas y escritores, que se han sentido cautivados por el romanticismo del paraje y por su extraordinario poder evocador.

Un oasis de palmeras y columnas color oro en pleno desierto sirio, Palmyra constituye un perfecto símbolo de la fugacidad del poder y la riqueza, de la efímera hegemonía que llegó a gozar un reino que osó enfrentarse a Roma, y una muestra de los irreversibles estragos que el paso del tiempo ocasiona en urbes e imperios que se creían eternos.

Para una información más completa consultar en fotoAleph la colección Las ruinas de Palmyra. Oasis de mármol y oro.

Llegamos a Palmyra hacia el mediodía; al bajar del bus en estos lugares, lo primero suele ser sacudirse de encima el enjambre de chavales con una tarjeta en la mano que anuncian hoteles, y vamos directos al que conocemos desde la vez pasada: el hotel Zenobia, el único que hay junto a las ruinas, y al que las mismas ruinas invaden, con capiteles corintios usados como mesas, y con cabezas funerarias de antiguos palmyrenses encastradas en las paredes del vestíbulo. El hotel, para nuestra aflicción, está completo, copado por un grupo grande de turistas. Preguntamos el precio y nos dicen que 53 dólares.

–No tenemos dólares –mentimos–. No somos turistas americanos. Sólo tenemos libras sirias.

Nos dicen que aceptan American Express. Para ser un país que ha estado hasta ayer mismo a la sombra del imperio soviético, hay que ver qué amor al dólar USA profesan sus habitantes.

Probamos en otro alojamiento, ya en el pueblo nuevo, a diez minutos andando: el Tower Hotel. Las habitaciones están bien, mas al dar el OK nos dicen que solo podemos quedarnos una noche, pues en Nochevieja vendrá otro grupo-turistas a colapsarlo. Les decimos que queremos la room para siete días.

–¿Siete díaaas?!!! –el manager se extraña muchísimo.

Vuelta a intentarlo en el hotel siguiente: Palmyra Hotel. Las habitaciones huelen a humedad, son pequeñas y cutres, y caras, pero cogemos una, pensando en cambiarnos al Zenobia el uno de enero, en cuanto desalojen el rebaño.

Cumplidas todas las formalidades, salimos a dar una vuelta por las ruinas, como toma de contacto. El cielo está encapotado. Se inicia aquí por nuestra parte un proceso permanente de confrontación de lo que vivimos y vemos hoy con nuestros diluidos recuerdos, los rescoldos que quedan en nuestras meninges de la anterior estancia palmyrense, que fue de paso y duró dos insuficientes días. Íbamos rumbo a Petra, meta de nuestro viaje, destino que sentíamos ya cercano tras nuestros 6.000 kilómetros de travesía, y que, como un gigantesco imán, ejercía sobre nosotros una fuerza de atracción ya irresistible. ("No sobre mí" –me rectifica M).

Y aquí estábamos de nuevo reviviendo el sueño de las ruinas de Palmyra. Una lápida en lo alto de una columna informa al viajero que llega al lugar: "The bride of the desert". Iniciamos nuestro recorrido siguiendo el largo tramo de la muralla norte, atribuida a la fortificación de la ciudad por la reina Zenobia. En una inscripción en griego leemos claramente el nombre de "Zenobia"; el espíritu de la reina quiere darnos la bienvenida.

Desde nuestra anterior visita han montado una pista de hipódromo nueva junto a la tumba de Marona, cuyo circuito rodea las ruinas de otras torres-tumba y casas-tumba.

Tanta piedra nos abre el apetito y encaminamos nuestros pasos hacia el pueblo nuevo, a un sitio donde no hay más que ful (habas) y hummus (crema de garbanzos y sésamo), pues se les ha acabado todo lo demás al haber sido invadidos por un batallón de italianos. Dos chicas del grupo se levantan de la mesa y ponen sus panes a calentar sobre la chapa de la estufa, ante el regodeo de los camareros. En la pared hay carteles con panoramas de Beirut ("Mil veces muerta y mil resucitada", reza uno), el retrato del presidente, el de su difunto hijo, y unos narguilés decorativos.

Echamos una siesta que se prolonga toda la tarde, y ha anochecido cuando despertamos. Damos, pues, nuestra primera vuelta nocturna por las calles muertas de Palmyra, un placer éste que en pocas ruinas del mundo se puede repetir. Tadmor la nuit une al hechizo envolvente de sus doradas columnatas, testigos aún firmes de un pasado de efímero esplendor, el misterio sobrecogedor de las tinieblas. Las lejanas luces de las farolas de la carretera tiñen de un leve resplandor los fustes y arcos, y proyectan sombras inesperadas de nuestros cuerpos en la orquesta del teatro, haciéndonos creer que no estamos solos. Algo se mueve cerca nuestro y se pierde en la oscuridad. Ese algo luego emite un maullido.

Los pies nos llevan hacia el sudoeste, hasta la ladera de la colina Um el-Belqis, donde se destaca un complejo funerario de torres-tumba que sirvieron de mausoleos a varias familias palmyrenses en su época clásica.

Con ayuda de la linterna, entramos en dos de las torres. Explorar de noche estos tenebrosos recintos, que comunican con túneles ramificados hundiéndose en las entrañas del monte, es algo que encoge el ánimo, pero tiene la ventaja de que, como tan negra es la noche fuera como dentro, los ojos están ya acostumbrados a la oscuridad, y eso permite evitar accidentes. Como por ejemplo el batacazo que me podría haber dado si pongo el pie en el agujero en que desembocan unas semirruinosas escaleras laterales, al haberse desplomado losas del suelo de la primera y segunda plantas. Si habitaron aquí los fantasmas de una numerosa familia palmyrense, o el soplo de los siglos disolvió su ectoplasma, o se mudaron a otras moradas no tan incómodas, pues ni de los cadáveres queda rastro: solo huecos llenos de polvo, los loculi que vieron la descomposición de los cuerpos y la posterior interrupción de su sueño "eterno" por el pillaje de los ladrones de tumbas. Oímos, quebrando el silencio opresivo del mausoleo, un extraño ulular que viene de las tinieblas exteriores.

"Será un búho" –nos sacudimos el polvo y las telarañas, y emprendemos el regreso a zonas menos tétricas.

Pasando junto al templo de Baal-Shamin, nos acercamos al hotel Zenobia, a tomar unas cervezas. El Zenobia, pese a que conserva su fachada colonial francesa, con sus rechonchas columnas adosadas color mostaza, está cambiado. Ha sido reformado con pretensiones de luxury por la cadena hotelera Cham, tras su compra a los antiguos propietarios. Hay un grupo de italianos invadiendo el vestíbulo. Entran dos beduinos, y con una flauta y unos tambores se lanzan a interpretar música de aire local: unos cuantos italianos salen a bailar, ellas hacen remedos de la danza del vientre; una chica morena, con aspecto de guía del grupo, baila con algo más de salero que las otras. El resto de turistas se limita a grabar la exótica escena con sus videocámaras.

Cenamos en el restaurante Palmyra pollo y pollo-kebab. Tiene licencia para expender cerveza, lo que lo convierte en candidato firme a nuestra asiduidad como clientes. Nos sacan muqabalat, o sea, aperitivos abundantes: hummus, ensaladas, pepinillos.

Domingo, 31 de diciembre. Palmyra

Amanece un día soleado y límpido, que invita a patear. Nuestro proyectado desayuno en una cafetería-tienda de comestibles que habíamos fichado para este imprescindible menester mañanero se queda en mero café turco, ya que de cosas de masticar no tienen sino exiguos sandwiches. Pero damos pronto con la alternativa llamada "restaurante Palmyra", donde ayer noche nos pusimos las botas, y allí sí que desayunamos abundante: tortilla, huevos duros, butter & jam. Llaman café con leche a un vaso de agua caliente en el que se disuelve primero leche en polvo y luego nescafé en polvo; triste, pero es así en toda Siria: encontrar leche natural continúa siendo un problema; solo debe de haber vacas en la reducida y montañosa franja verde de la costa noroeste, donde se yerguen los castillos de los cruzados, como Crac de los Caballeros.

Excursión para hoy: subir al castillo otomano, la imponente fortificación que domina el oasis de Palmyra desde la cima de un monte al noroeste. Se ve desde todos los ángulos de Tadmor. Es un perfecto telón de fondo, a modo de palacio de Herodes en un belén navideño, para arcos, templos y columnatas de los mil ruinosos escenarios de la ciudad muerta. El acercamiento discurre por un desnudo páramo de tierra y piedras, con cuatro hierbajos que han despreciado las ovejas, una llanura en medio de cuyo vacío espacial nos topamos con el toque dadá de un paralelepípedo encalado de blanco, con un rótulo pintado que dice "WC". La ascensión es empinada y culmina al pie del castillo, que está aislado, rodeado de un profundo foso excavado en la misma cumbre de la montaña. El foso se atraviesa, el estómago contraído de vértigo, por un tambaleante puente de madera sobre altos arcos que salvan el abismo, para acceder al portalón. No hay otra posibilidad de entrada: en verdad que se trata de una fortaleza inexpugnable.

La vez anterior no se nos permitía subir hasta aquí, pues el castillo aún funcionaba; era, de hecho, un puesto militar y se prohibía hasta fotografiar en esta dirección; también nos enteramos de que era una prisión de alta seguridad para disidentes políticos, aunque de lo que ocurriera allí dentro probablemente jamás tendremos conocimiento. Hoy su puerta está cerrada por una reja, y el portero está ausente, aunque distinguimos en el vestíbulo una colchoneta donde supuestamente dormiría el vigilante, o su fantasma, y una lápida en la pared: informa que el alcázar había sido fundado en el siglo XII por un sultán de la dinastía ayyubí (la de Saladino), y reconstruido bajo el imperio otomano. No podemos ver el interior, pero la subida merecía la pena sólo por el panorama. Tadmor entero a nuestros pies, con su oasis de palmeras, su pueblo nuevo, del que por primera vez podemos captar sus extensas dimensiones, la reverberación de una especie de lago o espejismo al fondo, difuminándose en el neblinoso horizonte del desierto.

Por detrás nuestro, hacia el oeste, se pierde en el infinito una ininterrumpida cadena de montículos y cerros pelados. Un anciano cubierto con una raída capa gris recoge latas de refrescos tiradas al fondo del foso, y las mete en un saco.

Hay otro monte contiguo al del castillo; en su cima se levanta un edificio de aspecto militar que custodia una gran antena rojiblanca, con trajín de jeeps que suben y bajan por una pista. Descendemos por la media ladera de este monte, hacia el "Valle de las Tumbas".

Con este nombre se designa a un estrecho vallejo que se abre paso entre las colinas al oeste de Palmyra, perforado de hipogeos como un queso de gruyère y erizado de afiladas torres funerarias, la mayoría en un estado ruinoso.

Hay una torre que está casi entera, un esbelto prisma de sillares regulares rematado por una cornisa, conocida como la tumba de Elahbel. Está cerrada y se entra con ticket, que no tenemos, por lo que nos mezclamos con un grupo de turistas que llega en una furgoneta en ese momento. Nos llama la atención la rica decoración de su interior, con pilastras corintias adosadas, con restos de policromía en los techos de casetones de los cuatro pisos, y con las paredes acribilladas de nichos mortuorios vacíos. Hay tiradas aquí y allá estatuas sedentes de buena calidad, retratos decapitados de los antiguos dueños del mausoleo. Visten y se enjoyan con un lujo que poco tiene de romano y mucho de oriental; diademas, broches, cinturones, pantalones estampados y zapatos de fantasía se alejan del gusto helenizante de la época: aquí los partos imponían la moda. Estas figuras mutiladas son las pocas que quedan de los centenares de estatuas funerarias que reproducían los rasgos de todas y cada una de las personas allí enterradas, cada busto identificando su propio sarcófago y el conjunto llegando a crear una verdadera galería de retratos. Y considérese que en una torre de este tipo los difuntos podían alcanzar el número de cuatrocientos (no es exagerado: contamos los nichos e hicimos el cálculo).

Desde la azotea de esta torre, adonde no consiguen subir los turistas gordos, se abarca con la vista todo el valle y se siente un vértigo paralizante, dada la gran altura, lo vertical de la caída y la ausencia de parapetos.

Una chica vestida de beduina intenta vender a la salida un pañuelo a M. Le habla en italiano. M le dice que no lo es. "Italian Spanish same-same"– replica.

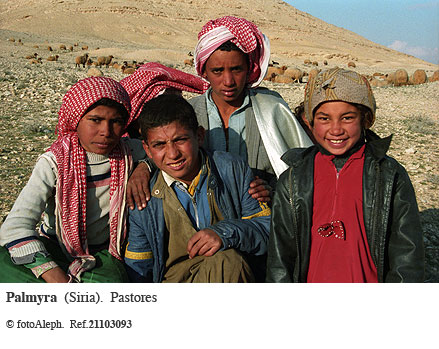

Cerca de allí saludamos a unos pastores beduinos, un señor y dos niños, que se despiden y, a lomos de un burro los tres, se pierden por los senderos que salvan los montes.

Cerca de allí saludamos a unos pastores beduinos, un señor y dos niños, que se despiden y, a lomos de un burro los tres, se pierden por los senderos que salvan los montes.

El instinto caprícola nos impulsa a trepar por las colinas y cruzar un collado. Bajamos al otro lado del Um el-Belqis, a la zona de las llamadas tumbas del sudoeste (foto64). Los pastores de aquella ladera nos dan la bienvenida para, sin un instante de transición, pasar a reclamar sura, pen, cigarette, flus y backshish, que sistemáticamente les negamos: la, la, la, la, la. Luego, cuando se tranquilizan y dejan de pedir, les hacemos una sura (foto), dejando claro de antemano que "flus la". Una de sus ovejas va adornada de Navidad, con una tira de espumillón rodeándole el pescuezo.

Aprovechando la visita de un grupo, nos colamos entre sus miembros a ver la Tumba de los Tres Hermanos, con dos naves abovedadas, perforadas de los consabidos nichos para sarcófagos. Dentro hace un calor de sauna. Observamos que las pinturas murales, que son la característica especial de esta tumba, están cada vez más perdidas, o esa sensación da al compararlas con el recuerdo de nuestra anterior visita.

Un guarda nos pide el ticket, que no tenemos, pues se compra previamente en el museo. Lejos de reconvenirnos, nos propone por 200 libras visitar en jeep tres tumbas. Declinamos sumarnos a semejante embarcada, cuando todo se puede visitar más o menos por libre, y eventualmente infiltrarse con los grupos en los escasos recintos cerrados.

No lejos de allí, al otro lado de la carretera de Homs, pueden verse las fuentes termales de donde manan las aguas que dieron vida al oasis, bautizadas con la palabra semítica Efqa, que significa algo así como "salida" o "resurgimiento". Nuestros recuerdos iban de que se podía uno bañar en el fondo de la fosa, a la que se descendía entre vapores sulfurosos por unas escaleras talladas en la roca, salpicadas de aras romanas y otros restos antiguos de cuando este lugar era escenario de cultos sacros. Los guardianes nos informan que están a falta de agua desde hace algunos años. El manantial está semiseco, y habríamos de conformarnos con mojar poco más que los tobillos. Parece ser que el crecimiento desmesurado del pueblo nuevo de Tadmor les ha desabastecido: ¿acabará el consumo inmoderado con el agua que supuso desde el neolítico el origen y la razón de ser de Palmyra?

En el Templo Funerario un pastor nos da la matraca pidiendo un cigarrillo o en su defecto cualquier otra cosa. Lleva pintas de zumbado: en días sucesivos podemos comprobar que, efectivamente, lo está. Cada vez que nos acercamos a este templo, que cerraba el tramo oeste de la kilométrica calle columnada de Tadmor, se nos aparece el beduino tras un canto, de galabeya y kuffiyah roja, y sin decir ni salam alaekum se lleva el índice y el medio a los labios en expresivo gesto de fumar.

El segmento de calle columnada que desemboca en este templo está aún sin excavar, o solo en parte, ocultándose las basas de las columnas a un metro bajo tierra. Recorremos a trompicones su accidentado trazado, llenos de baches y montículos, tambores de columna, fustes corroídos por la intemperie y toda clase de piezas de mármol tallado, desparramadas en un caos sin posible retorno. Más allá del tetrapylon vemos un gatito con el que coincidiremos, advertidos por un miau previo, otros días. El bicho vive en el teatro.

No esperamos hasta la noche para la cena de Nochevieja, pues no hemos comido en todo el día. Cenamos chicken y chicken-kebab en el restaurante Palmyra como otras veces, pasando de las parafernalias pelmas del reveillon, que resultan totalmente fuera de ambiente por estos pagos.

Tampoco esperamos a las doce para los ritos típicos vitivinícolas del cambio de año, y nos vamos antes a la cama, pues estamos cansados. No sin antes dar un paseíllo nocturno por las ruinas, placer del que en pocos lugares del mundo se puede disfrutar. Por la madrugada oímos tambores de juerga, y a condenados turistas italianos armando bulla por los pasillos del hotel.

Lunes, 1 de enero. Palmyra

El Año Nuevo comienza regalándonos con un sol radiante.

Nada más desayunar cumplimos un buen propósito: cambiar de hotel. Pagamos el cuchitril en dólares; la cosa sale más favorable para el bolsillo que si lo hiciéramos en moneda de aquí, misterio propio de las economías tercermundistas. En el restaurante donde desayunamos nos fijamos en que las tortas de pan, servidas por lo general en un envoltorio de plástico, las calientan los camareros colocándolas –tal y como vimos hacer a las italianas anteayer– sobre la chapa del calefactor de gas o sobre el tubo de cinc de su chimenea, con lo que toman forma de teja. El presidente Asad y su difunto hijo, que gozan del don de la ubicuidad, están también allí, presidiendo el local desde la pared más céntrica.

Vamos al templo de Bel. Hay muchos grupos de turistas, entre ellos franceses e italianos. Esta es, junto a la del museo, y la de algunas tumbas, la única entrada que se paga, pues el resto de las ruinas es de acceso libre, pudiendo uno pasearse por ellas, tal como hacen los pastores con sus rebaños, a cualquier hora del día o de la noche, sin ningún tipo de vallado, sin ningún guardián que vigile. Compramos en el vestíbulo el libro 'Palmyra', de Iain Browning (Chatto & Windus, Londres, 1979), autor del que conocíamos 'Petra', comprado en Petra hace ocho años. Tienen otros libros buenos, pero caros al ser de importación, como uno titulado 'Monuments of Syria', que ojalá hubiera existido en nuestra anterior visita a este país, pues no lo hubiéramos recorrido tan desinformados. Siempre nos ha sorprendido la total falta de información que existe sobre Siria.

El templo de Bel nos sigue anonadando como la primera vez, por su grandiosidad y exquisitez, y pasamos dentro varias horas. Ningún otro monumento de Palmyra iguala a este gigante primigenio del siglo I, que revisitamos el día uno del uno. Para una descripción más detallada del templo de Bel, consultar en fotoAleph la colección 'Las ruinas de Palmyra'.

¿Era Zeus o era Hera quien amontonaba las nubes? El espectro de Valle-Inclán se pasea por el recinto, o quizá sea un turista de gafas y larga barba canosa que se le parece.

Hay que tumbarse por tierra para ver a duras penas algunos frisos tallados debajo de unas enormes vigas monolíticas de mármol, que antaño unían el pórtico con la cella, y hoy están recolocadas a pocos centímetros del suelo, vigas que en sus caras verticales despliegan unos interesantes bajorrelieves, como el dios local de la Luna Aglibol, camellos, palmera datileras, frisos de parras henchidas de uvas y, ejemplar único, tres mujeres con túnicas que les cubren completamente la cara (ver foto): prueba material de que la costumbre del velo femenino tiene en Oriente Próximo un origen preislámico (estas tres damas se me aparecerán en sueños cierta noche).

Comemos en el Palmyra, junto a muchedumbres de turistas, pero a pesar de ello nos sirven rápido. Los camareros son eficientes. Las masas agotan las existencias de cerveza, y no queda ni un zurito para el resto del día, por lo que se proclama la Ley Seca (ocurrió algo semejante en nuestra anterior visita). Parece la "Campaña contra el alcohol: bebe todo el que puedas, a ver si se acaba". Y aquí sí que se acabó, con el trasiego de las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Nos tenemos que pasar al araq, pues tampoco ha quedado birra en el pueblo, ni en el Zenobia, ni en ninguna otra parte en por lo menos doscientos arenosos kilómetros a la redonda.

Visita vespertina al Campamento de Diocleciano, también conocido, aunque con poco fundamento, como "Palacio de Zenobia". De allí nos dejamos caer pendiente abajo para acercarnos a algunas "casas-tumba" muy deterioradas, cuyas tripas subsisten en el vallejo al sur de la llamada "Muralla de Zenobia".

No nos perdemos la obligada vuelta por las ruinas de noche. Un joven con toda la cabeza envuelta, excepto los ojos, en una kuffiyah entra al teatro montado en una bicicleta y se queda un rato a charlar conmigo, a la luz crepuscular que se refleja contra el proscenio. Las chicas son su tema favorito. Durante toda la conversación, lo único que veo de su rostro son los ojos.

Ya oscurecido me junto con M, y nos acercamos a comprobar cómo van los suministros de cerveza en el pueblo, pero continúa la ley seca.

En el Palmyra hay sentados a una mesa un grupo de ocho catalanes que viajan en furgoneta alquilada con conductor, y tienen intención de recorrer todo Siria y Jordania en diez días. Han aterrizado ayer en Amán, salen mañana rumbo a Alepo y piensan también bajar a Petra. Nos comentan que tienen la sensación de no estar haciendo sino chupar carretera, amén de haber perdido mucho tiempo en los engorrosos trámites de la frontera jordano-siria.

Martes, 2 de enero. Palmyra

Día de sol.

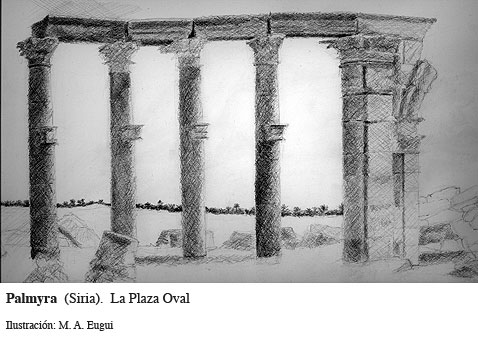

Hacemos una nueva visita al Campamento de Diocleciano, que la de ayer fue tarde y breve, para escudriñar el sitio mejor. Nos servimos para ello del libro de Browning, que nos informa con británica meticulosidad sobre todos los elementos dignos de destacar en el emplazamiento y sus aledaños (la Plaza Oval, el templo de Allat, el Foro). M se queda por allí buscando un motivo para dibujar. Subo a la colina, junto a una familia de franceses con niños. Se aprecia desde aquí muy bien el trazado de la muralla norte, que trepa por el monte y se une en la cima, formando un ángulo agudo, con un tramo de la "Muralla de Zenobia", la cual delimita por el lado sur la parte noble de la ciudad. Un sitio estratégico, como en la proa de una embarcación, para quien deseara dominar la entera urbe, no solo con la vista.

Desde la cumbre, vuelvo la cabeza hacia poniente y enfilo hacia el vecino Valle de las Tumbas, que se abre a mis pies. Pasando momentos de vértigo, asciendo a una de las torres, primero por una escalera interna y luego por unos escalones adosados no sé cómo a la pared externa, que salvan tramos derrumbados de los pisos. Es la torre-tumba de Kithoth, supuestamente el edificio más antiguo entre los que se conservan en Palmyra, pues podría datarse en el I a C, antes incluso que el templo de Bel.

Desde la cumbre, vuelvo la cabeza hacia poniente y enfilo hacia el vecino Valle de las Tumbas, que se abre a mis pies. Pasando momentos de vértigo, asciendo a una de las torres, primero por una escalera interna y luego por unos escalones adosados no sé cómo a la pared externa, que salvan tramos derrumbados de los pisos. Es la torre-tumba de Kithoth, supuestamente el edificio más antiguo entre los que se conservan en Palmyra, pues podría datarse en el I a C, antes incluso que el templo de Bel.

Examinando los restos desperdigados de otras casas-tumba, cada uno de los cuales podría figurar en museos, una beduina me ofrece monedas romanas y me invita a beber té en su casa, que así llama a su chabola plantada en medio de las antaño lujosas casas-tumba de pulido mármol, moradas de difuntos que para sí quisieran los vivos.

Almorzamos en el Palmyra. Siguen sin cervezas, por lo que cambiamos nuestros hábitos de consumo en favor del araq. Después de comer intentamos ir al museo, pero es ya tarde (las 15,30).

Una buena opción es un paseo por la Calle Columnada, donde contemplamos la termas de Diocleciano, el ninfeo y el tetrapylon.

Se nos va el día sin hacer nada de particular, errabundos en medio de un bosque embrujado de mármol color oro.

Junto al Arco de Triunfo, un dromedario de pocos meses de edad sigue a un joven, dándole grandes muestras de cariño. Le restriega la cabeza contra la suya, como pidiendo que le acaricie.

La puesta de sol es soberbia. Y a las cinco del reloj está ya oscuro.

Los pastores se retiran. Me tropiezo con los mismos de anteayer, que me pedían sura; me enseñan unas polaroids birriosas que les han hecho y regalado unos turistas, y en las que a duras penas se distinguen los modelos de lo lejos que están, sobre fondos sin interés, y con un revelado nefasto lleno de dominantes azules. Una forma tonta de tirar fotos, cuando los pastores y el entorno desbordan de exótica belleza; pero todo depende del ojo, no del aparato.

Por la noche caminamos hasta el Cham Palace, el hotel más lujoso de Palmyra, construido algo retirado del pueblo, junto a la fuente Efqa. Este hotel, antaño de la cadena Meridien, es el único sitio donde hay cerveza, y ése es para nosotros quizá su único atractivo. Un orondo gato blanco, negro y crema nos sigue y se digna dejarse acariciar al entrar y al salir. En el recibidor lujosamente camp del hotel hay un belén, junto a una gacela mal disecada, y un ave-espátula con el pico partido en dos y pegado con cinta 'cello'. Las birras son Heineken y los precios europeos.

La consabida vuelta nocturna por la fantasmal ciudad de piedra: dos turistas alemanes preguntan a M si hay peligro de andar por las ruinas.

Hacemos propósitos de madrugar mañana. Una ducha en el hotel, y al Palmyra, a tomar un araq. Se produce un apagón. Saco la linterna y la enciendo, colocándola sobre la mesa del restaurante: estamos preparados para la vida siria.

Dando un garbeo por el pueblo, unos chavales que están jugando al fútbol en una plazuela me enseñan al pasar cromos de Hierro, Hugo Sánchez, Romario y otros futbolistas españoles, de los que hacen colección. Siento no poder darles conversación sobre un tema del que ellos saben mucho más que yo.

M se retira y yo vuelvo a las ruinas. Hay un grupo de italianos en la cavea del teatro, identificando las estrellas, que lucen brillantísimas a través de la atmósfera pura del desierto.

El teatro está muy reconstruido: bien el proscenio, mal los muros externos que sostienen los graderíos, que dan un fuerte cante a siglo XX, aumentado aún si cabe por unas horrendas farolas eléctricas, que al menos mantienen apagadas. Está todo ello habilitado para hacer representaciones de bailes folclóricos y otros espectáculos de temporada.

Miércoles, 3 de enero. Palmyra

Nos despiertan a las siete de la mañana con golpes en la puerta, pues están convocando a un grupo de turistas para irse (llegaron ayer por la tarde).

Todo Tadmor está envuelto en una espesa niebla, cuando salimos a las nueve.

Desayunando en el Palmyra, coincidimos con un señor francés que está haciendo otro tanto; nos comenta:

–Qué raro que habiendo naranjas baratas no den para desayunar zumo de naranja, sino olivas –tuerce el gesto.

Luego prosigue hablando de la contaminación de Palmyra, debido a que los camiones y autobuses, que (al igual que las antiguas caravanas) hacen aquí etapa en su travesía por el desierto hacia Deir ez-Zur, no apagan nunca el motor cuando están estacionados.

Nos habla también de Petra. Había estado cinco días en un hotel, a la entrada del Siq, que no existía cuando estuvimos hace ocho años, y describió la cosa como bajo los efectos de un boom constructivo; están edificando muchos grandes hoteles dominando el valle de Wadi Musa.

–O tempora o mores! –sentencia con ironía.

Estaba alojado en el Zenobia y le habían despachado de allí para dejar sitio libre en beneficio de un gran grupo, teniendo que desplazarse él y su hijo a otro hotel.

Vamos al museo. No permiten hacer fotos.

El verdadero museo, nos reafirmamos, está en la calle, en los campos, con piezas tan buenas o mejores que las expuestas, rotas, tiradas o amontonadas por todos los rincones. Pero el museo oficial no deja de conservar objetos y obras de arte de mucho interés, que por su mejor estado físico nos aportan información complementaria sobre todo lo que estamos viendo en Tadmor.

Hay, para empezar, una especie de belén en el vestíbulo con maniquíes de habitantes neolíticos, como si fueran Adán, Eva y un Caincito, encendiendo un fuego en el marco incomparable de una tosca cabaña llena de polvo. La hoguera se agradecería que fuera de verdad y no a base de bombillas rojas parpadeantes, pues hace un frío polar en el museo, quizá para ilustrar los efectos de alguna glaciación sobre los tadmoreños de las cavernas.

Al fondo de un pasillo destaca una estatua helenizante de Allat-Palas, copia de Fidias, que se ve rota en mil pedazos y reconstruida con más petachos que el monstruo de Frankenstein, y, como éste, de tamaño mayor que el natural.

En una vitrina se exhiben dos momias de apergaminada piel, con las mandíbulas enseñando cuatro dientes putrefactos; un par de piezas muy apreciadas por los visitantes.

Mientras examinamos en una vitrina la maqueta y la foto del palacio omeya Qasr el-Sharqi, cuyas ruinas se elevan aún a un centenar de kilómetros al este de Tadmor, un funcionario del museo se nos acerca y se ofrece a llevarnos allí, en el jeep de su hermano por 2.000 libras sirias. Rehusamos: "Ana faqir". Al oír que nos declaramos pobres, el tipo se ríe de buena gana y nos suelta una parrafada en árabe en la que se colige que dice que no le tomemos el pelo.

El segundo piso del edificio está cerrado (recuerdo que albergaba temas etnológicos). Salimos al calorcillo del mediodía en las ruinas, más acogedoras que los mortecinos y gélidos pasillos fluorescentes del museo.

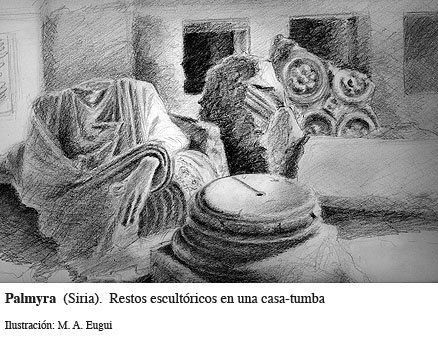

Tras visitar las ruinas de una basílica cristiana y varias casas de patio con peristilo, a la vera del Valle de las Tumbas M se pone a dibujar un grupo de fragmentos de esculturas esparcidos al azar en el recinto ruinoso de una casa-tumba situada extramuros al sur de la "Muralla de Zenobia". Allí le dejo luchando con un lápiz por arma contra un busto demediado de un padre de familia vestido con sus más ricas galas por los mejores sastres para hacerse un retrato para la posteridad, recostado de medio lado en diván de cojines bordados, y me voy revoloteando a husmear por otras tumbas, cual vampiro diurno. Exploro un hipogeo abierto al fondo de la planta baja de una torre-tumba muy arruinada, que consiste en un túnel excavado en la montaña con varias ramificaciones a su vez perforadas de nichos. El suelo está lleno de huesos de burro. Me junto con un pastor (Hajab, foto69), con el que charlo un largo rato en broken english y broken arabic. Divisa en la lejanía, con mirada que daría envidia a las águilas, a una turista con pelo largo, y me informa que es una bint (chica) y que "I love you" (refiriéndose a ella, no a mí). Añade que él puede casarse con arba banat, y quaies (cuatro chicas y sin problemas).

Aparece una señora con su hijo. Son de Barcelona. Hajab le enseña los huesos de donkey de la tumba, y al poco le saca a la pareja 25 libras de backshish a cuento de nada, lo cual tiene mérito si hemos de creernos los tópicos sobre los catalanes, y a continuación le pide un beso a la señora, que se niega tajantemente. El hijo estudia árabe en Damasco, un curso de un año. Estudia fosja (árabe clásico), pero se las arregla en ameia (árabe coloquial sirio). Lleva solo dos meses en el país: nos explica que anteriormente estudiaba derecho, pero se hartó de la carrera, cortó por lo sano y se vino a Damasco a darle al árabe. La pareja se encamina presurosa rumbo al castillo otomano, ya que, al venir en un viaje organizado, anda con la hora pegada al culo. Hajab, tras pedirme el qalam (bolígrafo), el backshish, etc., que le niego tan automáticamente como me los pide, exclama "Música", saca de debajo de su capa para mi sorpresa una calculadora de bolsillo, aprieta un botón, y suena 'La primavera' de Mendelssohn.

Luego doy algunas otras vueltas por el valle y penetro en algunos hipogeos, excavados en las laderas.

En el Palmyra suena todos los días el mismo disco: una versión edulcorada del adagio de Albinoni y otra del minueto de Boccherini, que nos tienen ya hartos pero que arrancan elogios de una turista. A todos los empleados del restaurante, del que ya somos parroquianos, les choca que aguantemos en Tadmor una semana entera. Nada más entrar en el restaurante, el camarero no nos dice "Hello" ni "Ahala ua sahalan", como manda la educación árabe, sino simplemente va al grano: "Bira!" –nos lanza la buena nueva con cara radiante, sabiendo que nos da un alegrón; se nota que ya empieza a conocernos–. ¡Ha llegado el suministro al oasis! Se acabó la ley seca, que ha durado tres días. Hay gran jaleo de mesas en el restaurante, pues las andan redistribuyendo para la llegada de algún grupo. Un viejo con kuffiyah se lía un cigarrillo. Un chaval pelirrojo vende chucherías.

El café es bueno y sabe a cardamomo. Tomamos otro café 'turco' en un chay-evi del pueblo, y el camarero se hace el remolón con el cambio. Insisto en esperar las vueltas hasta que accede a devolverme unas piastras: las primeras monedas que vemos en este viaje, pues hasta ahora hemos funcionado con billetes, algunos en estado de papelajo de borrosa e incierta impresión. Por la mañana nos habían cobrado el doble en el mismo sitio por la misma consumición.

El sol está a punto de ponerse cuando caemos otra vez por el Valle de las Tumbas. Se produce esta tarde una puesta de sol soberbia, bíblica, con rayos solares irradiando en todas direcciones, nítidamente dibujados contra un límpido cielo transido de todos los colores entre el celeste y el carmín.

M sigue dibujando a la luz crepuscular: me hace notar que el deterioro de las ruinas se aprecia de un día para otro; el busto patricio de un medallón de un sarcófago está recién martilleado por alguien. En el suelo hay restos del polvillo blanco de mármol que delata la fechoría.

Otra gira nocturna por el teatro y las columnatas. El gato que vive en el teatro nos sigue los pasos, entonando algún maullido.

Anochece tan pronto que no hay nada que hacer a partir de las cinco.

Después de cenar, procedo a otra ronda por las ruinas. Mientras paseo por la columnata central, noto que una negra silueta humana me está observando de pie desde lo alto de un túmulo de tierra. La diviso recortada contra las lejanas luces de la carretera. Me acerco para tratar de identificar quién puede ser que ande a estas horas por la oscuridad de las ruinas, pero no encuentro a nadie. La sombra se ha esfumado, dejándome con la intriga para siempre.

Ya en el Zenobia, pido toilet paper al manager y me saca un folio de papel.

Jueves, 4 de enero. Palmyra

Nos levantamos pronto. Hay niebla y humedad, y hace frío. Total que en Palmyra no se puede ni madrugar ni trasnochar.

En el restaurante Palmyra, un individuo encorbatado, que parece jefe, nos cuenta que Tadmor ha crecido muchísimo debido a que las casas aquí son más baratas que en Damasco (1 millón frente a 3 millones de libras sirias). Dice que el problema es que el agua del oasis es mala y afecta a los habitantes en los dientes y el estómago (nos enseña su dentadura amarilleada por las aguas). Es cierto que el agua del grifo tiene un cierto gusto sulfuroso, pero creíamos que era éste un sabor histórico tadmoriense, pues la misma fuente Efqa, origen de Palmyra, huele a azufre, cosas de las aguas subterráneas.

El jefe continúa charlando con nosotros y nos informa que un visado para Arabia Saudí cuesta a los sirios 200.000 libras, lo cual es desorbitado y hace que una peregrinación a la Meca, pese a lo cerca que está, les salga por un ojo de la cara, sin contar los gastos del viaje.

Volvemos al hotel Zenobia, pues el tiempo sigue nublado, húmedo y desapacible. La recepcionista nos pregunta si vamos a quedarnos esta noche. Se extraña de que llevemos tanto tiempo alojados, y notamos que somos un estorbo en medio del negocio de los grupos masivos.

Bajo el Arco de Triunfo anda un beduinito, cubierto con la kuffiyah rojiblanca palestina, que cuida de dromedarios y que blande una pistola de plástico (foto63). Está con un pequeño grupo de camelleros que juegan a los naipes dentro del rompecabezas de cornisas y frisos derribados cerca del arco, sin dejar de tomar su té calentado en una improvisada hoguera, a la espera todas las mañanas de algún turista que quiera jorobar a los dromedarios subiéndose encima para dar una pequeña vuelta por la calle columnada –entrada triunfal por el arco más fotografiado de Palmyra (foto62)– y hacerse una instantánea para la posteridad. Aparece el gato.

Una gran dovela del tramo central del Arco de Triunfo lleva años a punto de caerse, sujetada en sus bordes por la débil pinza de sus dos dovelas contiguas, cual espada de Damocles que amenazara a los visitantes al franquear la entrada a Tadmor. Cuando Clara, una chica que conocimos el año pasado en el Cairo, se enteró de que íbamos a Palmyra, nos dejó como único encargo que comprobáramos si la milagrosa dovela se había desplomado ya, por la ley de la gravedad, sobre la cabeza de algún viandante que atravesara triunfalmente el arco en el momento aciago.

A tiro de piedra está el templo de Nebo-Apolo. Nuestro errático vagar nos conduce de nuevo al templo de Bel y nos da por rodearlo, una buena forma de apreciar en toda su magnitud las titánicas dimensiones del santuario. Algunos paños del muro exhiben incrustados nichos con frontón, que no ocupan su lugar original, sino que han sido colocados como Alá les dio a entender a los reconstructores.

Entre la parte trasera del templo y la zona cultivada del oasis, vemos los basamentos de diversas casas patricias. Me cruzo con unas chicas que me detienen un momento y me piden que les haga una sura; les advierto, como siempre, que "flus la", y aceptan. Pese al trato hecho, terminan pidiéndome algo, por si algo cae, pero me mantengo firme. Una de las muchachas se pone a toquitear mi mochila, como jugando, y la señora mayor que va con ellas –luce un tatuaje en la cara– conduciendo un burro cargado de leña (foto65), agarra una rama de olivo y propina un varazo a la chica, que deja al instante las manos quietas.

M vuelve a su casa-tumba a continuar su dibujo y yo me marcho a merodear una vez más por las fascinantes torres del Valle de las Tumbas, todas ellas en distinto estado de desmorone, y todas reservando algún tipo de sorpresa para el que se moleste en explorarlas una a una. Si no es un oscuro hipogeo que se hunde en las entrañas del monte, agujereado, cual catacumba, de tenebrosos nichos, es un sarcófago ricamente provisto de retratos con las caras martilleadas, o es un trozo de torso o de busto de un antiguo palmyrense. De pronto oigo gritar mi nombre en la lejanía y resulta ser Hajab, el pastor que conocí ayer, que me llama desde la ladera opuesta del valle. Nos sentamos juntos y charlamos un rato, medio en árabe, medio por señas. Hajab examina las láminas del libro de Browning, las reconoce, exclama "¡Tadmor!", me registra la mochila, cuenta las ovejas de su rebaño, me pregunta si en el Zenobia se folla.

Habíamos hecho planes de no comer hoy para no romper el día, pero el hambre nos hace romper los planes. Así que acudimos al Palmyra, como buenos animales de costumbres.

Cuando terminamos el almuerzo queda solo media hora de sol y M se va a la Plaza Oval a empezar un nuevo dibujo. El motivo lo componen un grupo de doradas columnas sosteniendo un fragmento de arquitrabe, cuya disposición –vista en planta– forma una curva, apenas perceptible a cierta distancia, pero curva al fin y al cabo: un arco de óvalo.

En uno de mis ires y venires por el centro monumental descubro un par de agujeros en el suelo de la calle columnada. Se trata de pozos, o más exactamente de respiraderos, por donde parece que se puede bajar a las antiguas cloacas. Desciendo por uno, arrastrando conmigo gran cantidad de arena, y, efectivamente, comunica con una red de galerías subterráneas. Son túneles largos y estrechos, medio taponados por derrumbes. Hacen curvas, tuercen y se ramifican. Avanzo lo poco que la escasa luz filtrada desde el exterior me permite. Llego a un punto por el que ya no se puede avanzar. Es tarde, y decido dejar la exploración para el día siguiente, provisto de mi linterna. Salgo a la superficie completamente rebozado de polvo.

Veo el tetrapylon y un edificio de patio con peristilo.

Apalanque en el Palmyra, a tomar un araq y a leer un rato para matar las largas horas entre que el sol se acuesta y nosotros nos acostamos. Hace frío, cosa normal en el desierto. Damos una vuelta por la calle principal del pueblo nuevo. Un muchacho del restaurante Sindbad nos invita a entrar. Un crío nos pide qalam para la madrasa. M se retira al Zenobia y yo doy la acostumbrada vuelta por las ruinas al tenue resplandor de la luna creciente. Por debajo de los arcos monumentales que hay en la calle columnada pasa un carro tirado por un burro, que lleva un par de chavales cantando y acompañándose de una lata como instrumento de percusión.

Esta noche sueño que las tres mujeres con velo esculpidas en la viga del templo de Bel (ver día 1 de enero) son nada menos que las tres brujas de 'Macbeth', así como otras pesadillas extrañas, que pronto se desvanecen en el olvido. No recuerdo haber tenido nunca un sueño tan literario.

Viernes, 5 de enero. Palmyra

Tras desayunar en el Palmyra, tomamos un segundo café en el Sindbad, donde el chaval encargado, el que ayer nos animaba a entrar, nos da una calurosa bienvenida. Nos anima el café turco con su cháchara, informándonos que lleva el negocio él solo. Pondera la decoración de las paredes, a base de paneles formados por tiras de telas de colores chillones trenzados sobre cañas, provenientes según él de Arabia Saudí, y que dan un aire hippy al local. Un cartel en la pared, con la fotografía de una gran noria romana de madera, de las que aún quedan en uso a orillas del río Orontes a su paso por la ciudad de Hama (visitada en nuestro anterior viaje a Siria), nos hace descubrir, al comentarlo, que "noria" es también una palabra árabe.

En la oficina de la compañía estatal El-Karnak preguntamos el horario de los autobuses a Damasco y la señora que atiende al público, tras dejar pasar un largo rato, se digna informarnos con una desgana propia de funcionario, como si se tratase de un asunto que no va con ella, que a las 3. Otro funcionario es el de la Tourist Information, que nos da un folleto zarrapastrosamente traducido al español, y nos dice lo primero que se le ocurre: que hay buses a cada hora.

Una vuelta por el mercado obliga a sortear los puestos, consistentes en montoncillos de rábanos, nabos, coles, coliflores o naranjas, anárquicamente distribuidos por las aceras. Hay aparcados en los aledaños carricoches de tres ruedas y variopinto colorido; recuerdan a los threewheelers indios. Dos individuos se reconocen, y proceden a darse mutuamente dos besos en las mejillas y otros dos besos en un hombro, intercambiándose al mismo tiempo una retahíla de saludos efusivos. Las pocas mujeres que andan por allí llevan un tocado cónico muy curioso, muy parecido al que lucen algunas estatuillas sirias de bronce del segundo milenio antes de Cristo. Comprobamos que el dato no es arbitrario: el libro 'Arte y arquitectura del Antiguo Oriente', de Henry Frankfort, confirma que se trata de un atuendo de uso ininterrumpido en Siria desde tiempos del imperio mitanio (ss. XV - XIV a C) hasta nuestros días.

Ya en las ruinas, me introduzco otra vez en las cloacas provisto de la linterna, y avanzando de lado –pues de frente no se cabe debido a las estrecheces–, serpenteo por las vueltas y revueltas que da el oscuro túnel, hasta toparme con unos derrumbes que impiden seguir, si no es arrastrándose. Hace un calor espeso que me hace sudar la gota gorda. El aire está como inmovilizado, y cuesta respirar. Retrocedo por otra angosta galería, rozando las paredes a ambos lados con el pecho y la espalda, hasta que llego a otro tramo obstruido. Aquí abandono la exploración, vuelvo a trancas y barrancas hasta el sumidero de salida, y reaparezco a la superficie todo cubierto de polvo, pero satisfecho al constatar que existe una Palmyra subterránea todavía por explorar.

Ya en las ruinas, me introduzco otra vez en las cloacas provisto de la linterna, y avanzando de lado –pues de frente no se cabe debido a las estrecheces–, serpenteo por las vueltas y revueltas que da el oscuro túnel, hasta toparme con unos derrumbes que impiden seguir, si no es arrastrándose. Hace un calor espeso que me hace sudar la gota gorda. El aire está como inmovilizado, y cuesta respirar. Retrocedo por otra angosta galería, rozando las paredes a ambos lados con el pecho y la espalda, hasta que llego a otro tramo obstruido. Aquí abandono la exploración, vuelvo a trancas y barrancas hasta el sumidero de salida, y reaparezco a la superficie todo cubierto de polvo, pero satisfecho al constatar que existe una Palmyra subterránea todavía por explorar.

M se queda dibujando en la Plaza Oval el motivo que empezó ayer. Vagabundeando por ahí al azar, visito algunos hipogeos y otra torre-tumba, ésta última encastrada en la "muralla de Zenobia", como si fuera un torreón defensivo. ¡Qué mezcla de admiración y angustia produce el tropezarse de continuo por los campos con piezas sueltas de arquitectura esculpida, y poder contemplar a placer y palpar con los dedos residuos de frontones en forma de concha o arquitrabes ornados de rombos o de palmetas, clavados en la tierra!

Una pastora de unos diez años (Laila) se queda mirando cómo dibuja M. Observa alternativamente los trazos del papel y las columnas que, inmóviles, posan enfrente. De vez en cuando echa a correr hacia los pilares y confirma in situ la exacta correspondencia entre los detalles de la realidad y los del dibujo. "¡Quaies!" –aprueba, metiendo el dedo en el dibujo y emborronándolo–. Hago en la libreta unos dibujillos de animales y se los enseño. Laila me pide que le retrate a ella. Le hago una pequeña caricatura rápida. Arranco la hoja y se la entrego. Tras examinarla un rato, no se queda nada conforme con el parecido y, sin mediar palabra, rompe el dibujo en mil pedazos, poniendo gesto de ofendida.

Otra cría, que vive también en las chabolas cercanas, me quiere vender unas cochambrosas y descoloridas postales y, al desestimarlas, me monta el teatro de "no-mama, no-papa", fingiendo que se echa a llorar. Como insisto en no comprarle nada, me chilla: "¡¡¡No quaies!!!". M le pregunta de dónde es. "Fi Tadmor". Sí, pero de qué país. Y no sabe contestar a esta nueva pregunta. Su hermano Hassan le apunta: "Surya", y ella le replica extrañada: "¿Surya?". La primera noticia. A continuación intenta llevarse la goma de borrar de M.

Conscientes de que es nuestro penúltimo día en Palmyra, y de que no podremos volver a pasear en mucho tiempo por sus fascinantes ruinas, vamos repasando sus rincones con ojos de despedida; nos acercamos al Ágora y al Patio de la Tarifa. La "Tarifa" en cuestión es una tremenda estela monolítica que estaba en este lugar pero que se llevaron los arqueólogos rusos de principios del siglo XX a San Petersburgo. Contiene una inscripción bilingüe (palmyrense/griego) que especifica los impuestos a aplicar al tráfico caravanero a su paso por el oasis de Palmyra. Fija en denarios las comisiones a cobrar por el fisco de Palmyra en cada compra-venta de púrpura, sal, perfumes, estatuas, esclavos y otras mercancías, así como el precio del agua (que es la partida más exorbitante, debido al gran número de dromedarios –a veces más de un millar– de que constaba una caravana bien organizada; es de imaginar que mil camellos apagando su sed todos a la vez les secarían las fuentes del Efqa). La Tarifa no se olvida de regular hasta la prostitución:

"Cláusula XI Prostitutas

También, los publicanos recaudarán de las prostitutas, de la que cobra 1 denario recaudará 1 denario, de la que cobra 8 ases recaudará 8 ases y de la que cobra 6 ases, 6 ases, etcétera."

Este era probablemente un impuesto mensual basado en el principio romano establecido por Calígula, por el que el impuesto mensual exigido a una prostituta era la misma suma que cobraba por un acto. (Iain Browning, 'Palmyra')

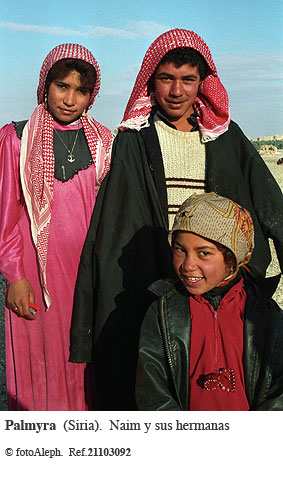

Cerca de la gran columnata coincido con el pastor Naim, que ya conozco de otros días (pues todos los atardeceres atraviesa las ruinas con su rebaño de retirada a casa), y nos quedamos esa tarde de parloteo sentados en un tambor de columna. Hay también dos pastoras con él, que se le parecen. Naim me confirma que son sus hermanas. Las ropas tanto del zagal como de las zagalas despiden un inconfundible olor a fuego de leña. Al cabo de un rato, Naim me quiere regalar el tabardo negro con el que cubre su galabeya, y como declino aceptárselo, se empeña en obsequiarme con una medalla que lleva grabada la declaración de fe musulmana "No hay más dios que Allah y Mohamed es su mensajero", que se la agradezco, pero tampoco acepto. Me habla de su paisana la reina Zenobia y de cómo se la llevaron a Roma prisionera (para explicarme este dato histórico, hace el gesto de cruzar las muñecas, como si estuviera esposado).

Cerca de la gran columnata coincido con el pastor Naim, que ya conozco de otros días (pues todos los atardeceres atraviesa las ruinas con su rebaño de retirada a casa), y nos quedamos esa tarde de parloteo sentados en un tambor de columna. Hay también dos pastoras con él, que se le parecen. Naim me confirma que son sus hermanas. Las ropas tanto del zagal como de las zagalas despiden un inconfundible olor a fuego de leña. Al cabo de un rato, Naim me quiere regalar el tabardo negro con el que cubre su galabeya, y como declino aceptárselo, se empeña en obsequiarme con una medalla que lleva grabada la declaración de fe musulmana "No hay más dios que Allah y Mohamed es su mensajero", que se la agradezco, pero tampoco acepto. Me habla de su paisana la reina Zenobia y de cómo se la llevaron a Roma prisionera (para explicarme este dato histórico, hace el gesto de cruzar las muñecas, como si estuviera esposado).

A pesar de que nos morimos de hambre, nos aguantamos y seguimos nuestro merodear por las piedras mientras haya algo de luz, pues no queremos partir la jornada en dos. Rodeamos el templo de Bel –el muro sur del recinto está más inclinado que la torre de Pisa, a punto de desplome total– y entramos en el oasis. Tres chavales que portan latas llenas de olivas negras de rugoso aspecto se paran a charlar con nosotros de fútbol. Nos mentan a Romario y al Barcelona C. F. Nos dan a probar aceitunas.

Caminando por las pistas de tierra, encajonadas entre muretes de adobe que demarcan los distintos terrenos cultivados, topamos de vez en cuando con callejones sin salida que nos obligan a retroceder sobre nuestros pasos y tantear otras sendas. Un ratón de campo se escapa por el agujero de un muro.

Por fin decidimos acabar con nuestro ayuno, e irrumpimos en el Palmyra a devorar una merienda-cena copiosa. El "Oxi" –así llamamos al simpático chaval pelirrojo y pecoso que se monta sus pequeños business junto al restaurante, como el de proporcionar un trozo de papel higiénico a cambio de una propina a quienes se acercan al cuarto de baño, y que ya nos saluda cada vez que nos ve– anda jugando con un perro pastor alemán y dos cachorros. Regala a M dos caramelos.

Esta noche nos retiramos temprano a la habitación y dormimos doce horas sin parar. Antes de caer en las alas de Morfeo, convoco a Orfeo un rato escuchando con el walkman el primer acto de 'Parsifal', pero Wagner resulta explosivo para el cerebro cuando se está en un oasis en medio del desierto sirio.

Sábado, 6 de enero. Palmyra-Damasco

No nos han traído nada los Reyes. Desayunamos en el Palmyra. El "Oxi" nos saluda, siempre alegre como unas castañuelas.

A la hora de pagar la factura del hotel con tarjeta, la recepcionista empieza a ponernos pegas: nos pide que abonemos en cash, a lo cual nos negamos, pues habíamos concretado en su momento la modalidad de pago con el encargado de turno. Dejamos las bolsas en recepción, para poder andar libres hasta la partida.

Hoy damos con pesar la ultimísima caminata por las ruinas, a modo de recapitulación, antes de perder de vista por quién sabe cuántos años tanta maravilla. Comentaré aquí el templo de Baal-Shamin, que se levanta entero y bien conservado justo frente a la puerta del hotel Zenobia, y del que, tal vez por darnos todos los días de narices con él en cuanto salimos del albergue, había obviado su mención hasta ahora. Conste que describirlo en último lugar no implica menoscabo de su excelencia. Cada mañana es lo primero que vemos nomás franquear el umbral que conecta nuestro refugio con el prodigioso escenario de las ruinas, y en ese instante mágico y luminoso nunca deja de deslumbrarnos con la elegancia de sus proporciones (pequeñas por otro lado, en comparación a colosos como el templo de Bel) y la delicadeza de sus detalles decorativos. Un árbol aporta un toque de vida al antaño sagrado y hoy fantasmal recinto: ha echado sus raíces en el sancta-sanctorum, sus ramas se enredan con el prolijo catafalco del interior, y la copa sobresale por encima del tejado ausente.

En el Diocletian's Camp, pasamos los dos caramelos que nos dio ayer el "Oxi" a Hassan y a su teatrera hermanita (está haciendo la misma pantomima del "no-mama no-papa" a una pareja de turistas ingleses). La británica nos expresa su desaprobación ante la maleducada conducta de la beduina, que se ha puesto a enredar con su bolso: "It's my bag, not yours" –la recrimina, enfadada. Nos despedimos de los chavales: "Masalama, masalama". El zumbado del Templo Funerario nos pide "smoke", como cada día. En este paseo póstumo por entre los despojos de la gloria de Palmyra, nos embarga la sensación de que nuestros escasos contactos con la población autóctona, que poco han dado de sí en una semana tan breve, se han limitado en su mayoría a meras relaciones de intercambio comercial turista-nativo, sin posibilidad de ir más allá de lo superficial; y es así como a la tristeza de la despedida se une el deje amargo de no haber podido desmantelar, aunque fuera por unos instantes, la barrera del mutuo desconocimiento entre seres humanos mediatizados por dos culturas hoy por hoy antagónicas.

Adiós Palmyra. Adiós, Tadmor. Durante siete soles y siete lunas hemos creído escuchar, distantes, en sordina, los apagados ecos de tu pasado rutilante. Si fue real o fue ensueño, ya ni los dioses lo saben. Arenas en los zapatos y deshilachados recuerdos son lo único que nos traemos como dote de "la novia del desierto" de regreso al futuro, rumbo a esta nuestra civilización a la que hoy toca repetir otro ciclo de declive como el que tú ya viviste. Nos queda también, grabado en el ánimo, algo de resaca tras la embriaguez de las piedras, y la desazón que origina el abrupto despertar de un sueño maravilloso. Nuestra fugaz estancia ha sido todo un sortilegio de los sentidos, sumergidos en medio de la belleza en su estado más puro, hipnotizados por el embrujo de un paraje sin igual en el mundo. Son estas secuelas del amor a Tadmor –enfermedad sin posible cura–, que ataca a los viajeros del espacio y del tiempo, depositando en su pecho un poso de nostalgia que no se mitiga.

Regreso a Damasco

Un autobús de El-Karnak llega hacia las doce y pico. Viene con asientos libres y compramos por consiguiente dos tickets a la dependienta de la compañía gubernamental. Está dando de comer a su niña tras el mostrador, y debido a ello nos atiende de mala gana. Nos pide los pasaportes, para apuntar los nombres en los billetes.

En el autobús, a mitad de ruta, un empleado nos reclama también los pasaportes o documentos de identidad a todos los pasajeros, para ir a presentarlos en un control militar que acecha en medio del desierto. Pese a todo, el regreso a Damasco se hace más corto que a la ida, al ser trayecto directo y no pasar por Homs. Llegando a Sham (que así llaman también de antiguo a la capital siria), el mismo empleado nos insta a poner verticales los respaldos de los asientos, tal que si fuéramos en el vuelo 502. Me hace desatar las cortinas de mi ventanilla y extenderlas, aún estoy por saber con qué fin.

Nada más llegar, reservamos habitación en el hotel Al-Bustan (sucia y cara: 49 dólares USA, no aceptan syrian currency). M presiente que pueden aparecer cucarachas. Pedimos en recepción el teléfono de la KLM para reconfirmar el vuelo de regreso. Nos dicen que la oficina está cerrada. Nos dan la dirección, que cae cerca. Pero es viernes y está todo inactivo. Sin otra cosa que hacer, pateamos un poco la medina, por las callejas cubiertas con bóvedas de hojalata. Todas las calles están desiertas, con los comercios chapados, y el ambiente es de desolación. Tomamos un café y una shisha en el mismo cafetín que conocimos a la llegada, el que estaba detrá de la Mezquita Omeya amenizado por un narrador. Allí está el mismo menda, que se sube a la silla colocada sobre la mesa y repite su número. Un cliente, con pinta de periodista local, le saca fotos con flash.

Al anochecer, cogemos un taxi a casa de los estudiantes españoles. Éstos nos invitan a hacer una salida por el barrio cristiano, que, a diferencia del resto de la ciudad, está muy animado. Critican nuestro atuendo (mi zamarra lleva todavía polvo de las cloacas de Palmyra), que puede desentonar en una zona donde la gente es –afirman– guapa y elegante. M saca el tema de las bragas de fantasía que venden en el bazar viejo de Damasco, obras maestras de la lencería erótica, algunas con ranuras estratégicas circundadas por plumas de ave, y las compara negativamente con los rancios gayumbos que ofrecen para los tíos.

Al anochecer, cogemos un taxi a casa de los estudiantes españoles. Éstos nos invitan a hacer una salida por el barrio cristiano, que, a diferencia del resto de la ciudad, está muy animado. Critican nuestro atuendo (mi zamarra lleva todavía polvo de las cloacas de Palmyra), que puede desentonar en una zona donde la gente es –afirman– guapa y elegante. M saca el tema de las bragas de fantasía que venden en el bazar viejo de Damasco, obras maestras de la lencería erótica, algunas con ranuras estratégicas circundadas por plumas de ave, y las compara negativamente con los rancios gayumbos que ofrecen para los tíos.

Ya en el barrio cristiano, en las cercanías de Bab Tumá (puerta de Santo Tomás, el de "ver para creer"), a través de balcones o miradores se ven titilar las lucecillas intermitentes de los abetos navideños, policromando los hogares; luego somos conducidos al barrio judío, donde nos enseñan el exterior de la casa del Gran Rabino de Damasco. La mayoría de las viviendas de esta zona está deshabitada, y degradándose con el paso del tiempo. El motivo es que planean derribar barrios enteros, haciendo desaparecer precisamente las casas antiguas y típicas de Damasco, con sus vigas y tornapuntas de madera, con sus fachadas curvas y abarrocados balcones, todo en aras del supuesto progreso urbano. Aterrizamos a continuación por el barrio de Shargus, lo más castizo de la ciudad, donde hablan un árabe coloquial que emplean en los culebrones de la televisión siria cuando sacan personajes que quieren ser de extracción popular.

Montando en una furgoneta de transporte colectivo nos plantamos en otro punto de la capital: a primera vista parecen barrios nuevos, pero enseguida se ve que están en proceso de sustituir de malas formas zonas urbanas de arquitectura tradicional. Bloques modernos impersonales y mal construidos se mezclan con casas antiguas de recia solera, en una desdichada amalgama sin orden ni concierto. Minaretes de piedras en bandas de colores, con balconadas de madera, o sillares romanos en puertas de muralla, compiten a duras penas con el cemento, el hormigón armado, el destartale, la cochambre, la mugre y las charcas de grasa derramada por el asfalto.

Torcemos por una siniestra calle perdida en las tinieblas de la noche, y traspasamos las puertas de un cementerio musulmán, para hacer una visita noctámbula a su bosque de erguidas lápidas cubiertas de inscripciones arábigas, que nos recuerda los camposantos de Estambul. Sumidas en el silencio, recorremos callejas oscuras con casas semiderruidas de saledizos apenas sostenidos por tornapuntas, en el más deplorable estado de abandono. Nos hablan del problema de la especulación en Damasco. Hay viviendas en los barrios lujosos que cuestan hasta 100 millones de libras sirias, precio astronómico hasta para los baremos europeos.

Por recomendación de nuestros anfitriones, que se las saben todas, cenamos en un restaurante bueno y barato, atendido por pimpantes camareros ataviados de chaquetas negras con bordados de oro, y lleno de familias numerosas.

Tras la cena concertamos con un taxista que nos suba a un monte junto a la ciudad de Damasco, el Jabal Qasiyun, por donde se encaraman las casas cual favelas de una capital sudamericana. De noche las luces de estas barriadas en pendiente parecen las lámparas de un inmenso árbol de Navidad. Pasamos por la calle donde el presidente tiene su residencia privada; está toda la zona plagada de garitas con policías uniformados. Hay también otros, secretas, de pie en las aceras vigilando los movimientos de todo bicho viviente. Uno de los estudiantes nos dice que cuando residía en este barrio, el primer año de su estancia en Sham, al bajar por esta avenida le paraban varias veces todos los días en distintos controles, para requerir su identificación.

Desde la cima del monte se contempla todo Damasco iluminado, como si fuera una gran riada de magma volcánico, con porciones más oscuras en los barrios con apagones. Dejamos al taxista a la espera mientras intentamos identificar distintos edificios y jalones de la metrópolis. Después nuestro improvisado chófer nos baja por una carretera en obras, y el automóvil roza varias veces sus bajos con piedras del impracticable camino, hasta que a duras penas arribamos a un paraje donde el río Barada está canalizado, dividido su cauce en seis canales. Se ven restaurantes y garitos con luces discotequeras, y algunos árboles. Se trata de una zona de recreo para los damascenos. Nos comentan que por las laderas debe haber vestigios de templos rupestres como los de Petra; de noche no podemos apreciar nada, pero apunto mentalmente el dato, para posteriores comprobaciones (todavía estoy por hacerlo, pero ya he detectado que Damasco fue tomada por los nabateos en el 84 a C, que se instalaron allí junto a los griegos hasta la romanización, lo cual es indicativo de que algo puede haber). Pasamos bajo el palacio oficial del presidente. Al final nos bajamos frente al hotel Semiramis, sonado por ser el lugar donde un comando de guerrilleros palestinos perpetró en 1976 un atentado en el que murieron cuatro personas.

Nuestros anfitriones nos hablan de su amigo sirio, que proviene de un pueblo del oasis de Damasco donde los jóvenes no tienen otro trabajo que el trapicheo de drogas. Estuvo en la cárcel y le torturaron. Quiere irse del país.