Colecciones fotográficas

Las ruinas de Palmyra

Oasis de mármol y oro

Vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño.

Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto...

(Jorge Luis Borges, extractos de El Aleph)

Vi un oasis en medio del inhóspito desierto de Siria. Estaba formado por un bosque de columnas de mármol de color oro.

Eran las ruinas de la que había sido en la antigüedad una opulenta ciudad de Oriente, que fue aniquilada por atreverse a desafiar al Imperio Romano.

Vi los despojos olvidados de los otrora suntuosos edificios, avenidas, palacios y templos, invadidos por el polvo, los rastrojos y las sabandijas.

Vi que por sus calles muertas ya sólo deambulaban pastores llevando a apacentar sus rebaños a los campos.

Vi altas torres que no eran en realidad sino mausoleos de nobles familias.

Vi a la reina Zenobia que, como su antecesora Cleopatra, plantó batalla al César.

Vi las ruinas de Palmyra, símbolo de la fugacidad de las riquezas y los imperios que se creían eternos.

El Conde de Volney, historiador y filósofo ilustrado francés (1757-1820), en su libro 'Las ruinas de Palmira', obra que tuvo gran influencia en la literatura gala del siglo XIX, supo describir con maestría la fascinación que ejerce en el viajero el hallazgo de los pétreos despojos de esta pequeña civilización que surgió de las arenas:

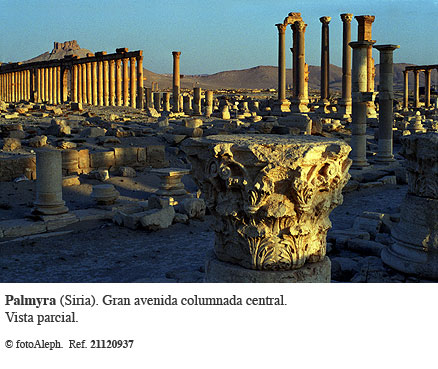

Llegué a la ciudad de Homs, a orillas del Orontes; y hallándome cerca de la de Palmira, situada en el desierto, quise conocer sus tan ponderados monumentos; y habiendo, después de tres días de camino por áridos yermos, atravesado un valle lleno de cavernas y sepulcros, al salir de él a deshora, vi en la llanura el más pasmoso espectáculo de ruinas: innumerable muchedumbre de soberbias columnas en pie, que como las calles de nuestras alamedas, se prolongaban hasta perderse de vista en simétricas hileras. Había entre estas columnas vastos edificios, enteros unos, otros medio caídos. Estaba sembrada por todas partes la tierra con estos destrozos, cornisas, capiteles, arquitrabes, zócalos y pilastras, todo de mármol blanco y de labor exquisita. Después de tres cuartos de hora de camino siguiendo estas ruinas entré en el recinto de un vasto edificio, que fue antiguamente un templo consagrado al Sol, y me hospedé en casa de unos labradores árabes que en el atrio mismo del templo han construido sus cabañas, resuelto a detenerme algunos días examinando despacio tantas hermosas obras.

Cada día salía a visitar algunos de los monumentos que cubren el llano; y una tarde que preocupado el ánimo con mis reflexiones hasta el valle de los sepulcros había llegado, trepé a las colinas que le rodean, desde donde domina la vista el conjunto de las ruinas y la inmensidad del desierto.

Cada día salía a visitar algunos de los monumentos que cubren el llano; y una tarde que preocupado el ánimo con mis reflexiones hasta el valle de los sepulcros había llegado, trepé a las colinas que le rodean, desde donde domina la vista el conjunto de las ruinas y la inmensidad del desierto.

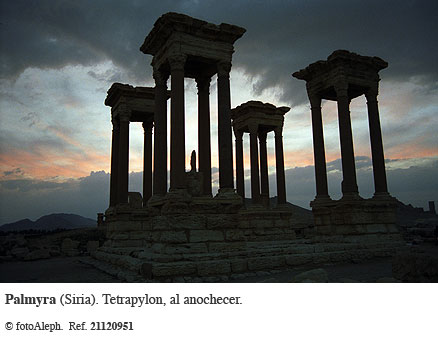

Acababa de ponerse el sol; estaba diáfano el cielo, sereno y sosegado el aire; la falleciente luz del día templaba el horror de las tinieblas; calmaba los fuegos de la abrasada tierra la naciente frescura de la noche; habían ya los pastores recogido sus camellos; no distinguían los ojos movimiento alguno en el parduzco y uniforme llano; reinaba en el desierto un profundo silencio, que de tiempo en tiempo interrumpían los lúgubres graznidos de pájaros nocturnos y chacales... Crecían las sombras, y ya sólo distinguían mis miradas con el crepúsculo los blanquecinos fantasmas de columnas y paredes... Infundían en mi ánimo cierto pavor religioso estas yermas soledades, esta apacible noche y esta majestuosa escena: el aspecto de una vasta ciudad desierta, la memoria de los pasados tiempos, la comparación del presente estado, todo enaltecía mi corazón. Sentéme sobre un trozo de columna, y, apoyando el codo en la rodilla, reclinando en la mano la cabeza, paseando la vista ora por el desierto, y ora clavándola en las ruinas, me entregué a una honda contemplación.

Aquí, decía yo, aquí floreció en otro tiempo una opulenta ciudad: éste fue el solar de un pujante imperio. Sí, estos lugares tan yermos ahora, un tiempo vivificaba su recinto una activa muchedumbre, y circulaba un numeroso gentío por estos hoy tan solitarios caminos. En estas paredes donde reina un mustio silencio, sin cesar resonaban el estrépito de las músicas y las voces de fiesta y alegría; formaban altivos palacios estos hacinados mármoles; ornaban la majestad de los templos estas derribadas columnas y estas caídas galerías. Aquí se veía la afluencia de un crecido pueblo, que para las respetables obligaciones de su religión, o para los interesantes negocios de su subsistencia se congregaba; aquí una industria generadora de placeres convocaba las riquezas de todos los climas; permutábase la púrpura de Tiro con las preciosas hebras de la Sérica, las blandas telas de Cachemira con los soberbios tapices de la Lidia; con las perlas y aromas de Arabia el ámbar del Báltico, y el oro de Ofir con el estaño de Tule.

Y ahora ¿qué ha quedado de esta poderosa ciudad? Un fúnebre esqueleto. ¿Qué de esta vasta dominación? Una oscura y vana memoria. A la estrepitosa concurrencia que bajo de estos pórticos acudía, ha seguido la soledad de la muerte. Al murmullo de las plazas públicas ha sucedido el silencio de los sepulcros. La opulencia de una ciudad comerciante se ha convertido en una asquerosa pobreza. Albergue de fieras son ya los reales palacios; establos de ganados los suntuosos templos, y morada de inmundos reptiles los santuarios de los dioses... ¡Ah! ¡Cómo está eclipsada tanta gloria! ... ¡Cómo se han aniquilado tantos afanes! ... ¡Cómo perecen las obras de los hombres! ... ¡Así los imperios y las naciones desaparecen!

(Conde de Volney. Las ruinas de Palmira)

Emplazamiento

En mitad del desierto de Siria, a más de 200 km a oriente de Damasco, a medio camino entre el río Orontes y el Eúfrates.

En mitad del desierto de Siria, a más de 200 km a oriente de Damasco, a medio camino entre el río Orontes y el Eúfrates.

El autobús de Damasco a Palmyra suele dar un rodeo por la carretera de Homs, y antes de adentrarse en el desierto hace etapa en esta ciudad, la antigua Emesa, cuna del excéntrico emperador Heliogábalo. Los rojizos montes del Anti-Líbano sobresalen en un paisaje desértico de viejos y calcinados cerros, mordidos por barrancos, con tristes rastrojos por toda vegetación. Al cabo de varias horas, tras circunvalar una pedregosa colina, hace su aparición un inmenso bosque de columnas marmóreas de color dorado, destacando contra el fondo de intenso verde oscuro de otro bosque de palmeras, las que dieron su nombre a Palmyra, oasis y ciudad caravanera en medio del inhóspito desierto sirio.

Tadmor es el antiguo nombre arameo del oasis en que creció la ciudad bautizada como Palmyra por los romanos. Y es también el nombre con que conocen actualmente los sirios al lugar. La Biblia menciona, en textos escritos hacia el 200 d C, la existencia de un poblado de principios de la época helenística en este emplazamiento.

Una lápida en lo alto de una columna, en el punto donde la carretera atraviesa la muralla norte conectando las ruinas con el pueblo nuevo, informa al viajero que llega al lugar: 'Palmyra. The bride of the desert'. También hoy Tadmor cumple las funciones de etapa como antaño: oasis en el medio de la nada, por este enclave pasa y para el intenso tráfico entre Damasco y Deir ez-Zur, población a orillas del Eúfrates donde se ha encontrado petróleo recientemente.

Breve historia

Tadmor era un oasis habitado desde el neolítico. Las aguas subterráneas permitieron aquí el verdor y la vida, haciendo de Palmyra una isla de palmeras datileras rodeada en cualquier dirección por cientos de desolados kilómetros de piedras abrasadas por el sol.

Cuando Petra decayó, floreció Palmyra, a causa del desplazamiento de las rutas caravaneras hacia otros desiertos y otros oasis más al norte (ver en fotoAleph la colección Petra. El tesoro oculto en el desierto). Las caravanas traían mercancías de China e India, y la ruta marítima que recalaba en el golfo de Aqaba, haciendo escala en la capital nabatea para reposar de los rigores de la Arabia Pétrea antes de subir al Mediterráneo, a partir de la anexión de Trajano de esta zona al imperio romano se desvió por el golfo Pérsico. Los bajeles, entrando por la desembocadura del Tigris y el Eúfrates, remontaban el curso de este último río hasta Dura-Europos, en la actual Siria. De Dura, las caravanas cruzaban el desierto sirio rumbo a Damasco y Tiro, con parada y fonda en Palmyra, llamada entonces (y ahora) Tadmor.

Cuando Petra decayó, floreció Palmyra, a causa del desplazamiento de las rutas caravaneras hacia otros desiertos y otros oasis más al norte (ver en fotoAleph la colección Petra. El tesoro oculto en el desierto). Las caravanas traían mercancías de China e India, y la ruta marítima que recalaba en el golfo de Aqaba, haciendo escala en la capital nabatea para reposar de los rigores de la Arabia Pétrea antes de subir al Mediterráneo, a partir de la anexión de Trajano de esta zona al imperio romano se desvió por el golfo Pérsico. Los bajeles, entrando por la desembocadura del Tigris y el Eúfrates, remontaban el curso de este último río hasta Dura-Europos, en la actual Siria. De Dura, las caravanas cruzaban el desierto sirio rumbo a Damasco y Tiro, con parada y fonda en Palmyra, llamada entonces (y ahora) Tadmor.

Los siglos I, II y III d C vieron el apogeo de Palmyra, la novia del desierto. Los beduinos seminómadas que vivían en casas de adobe se convirtieron en acaudalados comerciantes, y éstos emplearon la riqueza que les reportó el tráfico entre Oriente y Occidente en erigir un templo y una ciudad, cuyos restos aún hoy cortan la respiración por su grandiosidad, belleza y lujo inusitados, al tiempo que crearon un cuerpo de soldados destinado a proteger la ruta comercial, fuente de sus ingresos.

El viajero Adriano fue uno de los emperadores que visitó Tadmor, cuya importancia estratégica a nadie se le escapaba: una bisagra entre el imperio romano y el imperio parto, justo en medio de las dos potencias hostiles. Palmyra no se casó con ninguna. Situada en el ojo del huracán, intercedió en esta guerra de los mundos, ora alineándose con uno, ora con otro y, cual si fuera una especie de puerto franco, comerció con las dos partes, cobrando sus buenas comisiones en el ir y venir del tráfico de mercancías y esclavos. En poco tiempo, Palmyra conquistó un papel clave en la economía de la región, y su relativa autonomía dentro de la provincia romana de Siria fue reforzándose hasta alcanzar el nivel de independencia de una poderosa ciudad-estado.

La curva de crecimiento de la prosperidad de Palmyra se disparó más allá de todo control, llegando a mediados del siglo III la ciudad-estado a competir en su arrogancia contra el mismísimo Imperio Romano, cuando la reina Zenobia llegó al poder como regente y declaró a su hijo Augustus, en claro desafío al César. Eso, acompañado de la invasión por parte del ejército palmyrense del Bajo Egipto y de Asia Menor, fue más de lo que el emperador de Roma, a la sazón Aureliano, pudo soportar. Pero conviene aquí consignar los antecedentes del conflicto, pues añaden interesantes datos sobre la protagonista.

La reina Zenobia

Quizá sea imposible discernir lo que hay de verdad o de leyenda en torno a la figura mítica de Bat Zabbai, más conocida por Zenobia, pero se asegura que estuvo detrás de la oscura muerte de su marido el rey Odenato –monarca aliado de Roma, que gozaba de un prestigio de héroe y del cargo honorífico de 'Restitutor totius Orientis', desde que rescató al emperador Valeriano de manos de sus enemigos los persas sasánidas, que lo habían capturado en Edesa (actual Urfa, Turquía)–, maniobrando para transferir la corona a su segundo hijo Wallabato, un menor, y así manejar los hilos del reino desde la sombra materna. La reina Hatshepsut, de la XVIII dinastía egipcia, sería un ilustre precedente, dieciocho siglos antes, de tal forma de llegar una mujer al trono. Pero Zenobia se consideraba descendiente de otra reina del Nilo: Cleopatra, cuya historia no había hecho sino crecer y adornarse en el imaginario colectivo de las gentes que vivían en Oriente Próximo trescientos años más tarde. Los paralelismos de la viuda de  Odenato con la viuda de Julio César, y amante hasta la muerte de Marco Antonio, abundan, y hacen pensar que Zenobia se tomó en serio lo de tener de modelo de inspiración a su 'antepasada'. Se la describe como una mujer de una belleza exótica. Los únicos retratos que quedan de la aguerrida reina regente de Palmyra son efigies –de prominente nariz y tocadas con curiosa corona– en monedas, al igual que ocurre con su predecesora ptolemaica. Tanto Zenobia como Cleopatra tuvieron en vilo a Roma entera con todos sus senadores, tanto una como otra se lanzaron a plantarles batalla, y ambas fueron aniquiladas por la osadía de desafiar al más poderoso imperio del mundo.

Odenato con la viuda de Julio César, y amante hasta la muerte de Marco Antonio, abundan, y hacen pensar que Zenobia se tomó en serio lo de tener de modelo de inspiración a su 'antepasada'. Se la describe como una mujer de una belleza exótica. Los únicos retratos que quedan de la aguerrida reina regente de Palmyra son efigies –de prominente nariz y tocadas con curiosa corona– en monedas, al igual que ocurre con su predecesora ptolemaica. Tanto Zenobia como Cleopatra tuvieron en vilo a Roma entera con todos sus senadores, tanto una como otra se lanzaron a plantarles batalla, y ambas fueron aniquiladas por la osadía de desafiar al más poderoso imperio del mundo.

José Luis Sampedro pinta a Zenobia en su novela 'La vieja sirena' como una fémina astuta, de penetrante mirada y personalidad absorbente, que visita Alejandría para escudriñar mejor a sus mandatarios al tiempo que maquina la invasión de la capital.

Tres meses duró el apañado imperio de Palmyra, forjado por la ambición suicida de la monarca. La reacción de Roma no se hizo esperar y Aureliano mandó inmediatamente las legiones rumbo a Tadmor, a cortar de raíz la insurrección. Tras una batalla a orillas del Orontes y otra en Emesa / Homs, el emperador hizo retroceder al ejército palmyrense hasta su ciudad. Fue herido por los beduinos del desierto, y tras ello ofreció a Zenobia un trato de capitulación:

Aureliano, emperador del mundo romano y reconquistador del Orontes, a Zenobia y sus aliados. Tendríais que haber hecho espontáneamente lo que yo os ordeno por escrito. Os impongo la rendición, perdonándoos la vida, a condición de que tú, Zenobia, aceptes vivir con tus hijos donde yo te lo ordene, de acuerdo con el parecer del senado. Entregad al senado romano las gemas, la plata, el oro, las sedas, los caballos y los camellos que poseéis. Los habitantes de Palmyra conservarán sus derechos.

(Carta recogida en 'Historia Augusta' XXVI, 26-27). Respuesta de Zenobia:

Zenobia, reina de Oriente, a Aureliano Augusto. Jamás nadie ha osado hacerme las propuestas que tú me has enviado por escrito. En la guerra, lo que se quiere obtener hay que ganarlo con el valor. Me exiges la rendición, como si no supiera que la reina Cleopatra prefirió morir antes que vivir humillada. No me falta ciertamente la ayuda de los persas, que ya se acercan; los sarracenos y los armenios están de nuestra parte; los bandoleros sirios ya han derrotado a tu ejército. ¿Qué ocurrirá, Aureliano, si se unen todos los refuerzos que esperamos de todas partes? Tendrás que deponer la arrogancia que ahora te hace exigir mi rendición, como si ya hubieras vencido en toda regla.

Tras recibir la desafiante misiva, Aureliano decidió redoblar sus esfuerzos en el aplastamiento de la rebelión palmyrense. Las tribus del desierto fueron sobornadas; los refuerzos persas fueron neutralizados por los romanos. Las legiones avanzaron sobre Palmyra. Los palmyrenses optaron por resistir, e improvisaron a toda velocidad una muralla que rodeara la parte central de la urbe, a base de arramblar con todo sillar o fuste que se pusiera a mano, e integrar en el muro, a modo de bastiones, los edificios públicos, torres-tumba y otras construcciones con que se tropezaran en su trazado.

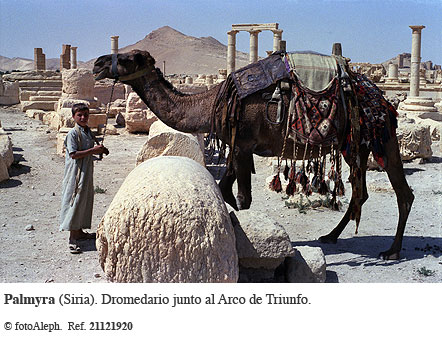

En el fragor de la contienda, la reina Zenobia aprovechó la ocasión para hacer lo mismo que hizo Cleopatra en la batalla de Actium: huir. Se montó en su dromedario y partió rumbo a oriente, a buscar refugio entre los sasánidas. Fue atrapada al cruzar el Eúfrates.

Hay varias versiones de lo que sucedió después con la reina, y su muerte ha quedado en las páginas de la Historia tan envuelta en el misterio como la de su marido. Una, que fue ejecutada, junto a su consejero Cassius Longinus y otros altos dignatarios de Palmyra. Otra, que fue trasladada a Roma, encadenada con cadenas de oro, y murió por el camino. La más aceptada, que llegó a Roma y desfiló como cautiva en la marcha triunfal conmemorando la victoria romana, y más tarde se la recluyó en una villa de Tibur (actual Tívoli) con una pensión para su mantenimiento. ¿Arresto domiciliario o exilio dorado?

Los palmyrenses cometieron otro error: pasar a cuchillo a la guarnición romana que había dejado en Palmyra Aureliano. Como parecía ser que les costaba asimilar la lección, el emperador les hizo una segunda visita más pedagógica, donde la larga mano de Roma dejó sentir toda su contundencia de una forma que quería ser definitiva. El ejército arrasó a sangre y fuego lo que quedaba de la ciudad. Esto fue en el 272 y Palmyra ya nunca más pudo recuperarse. Ciertas partes fueron reconstruidas por Diocleciano. Luego siguió el mismo proceso que otras ciudades clásicas de Próximo Oriente: se cristianizó (hubo un obispo de Palmyra en el concilio de Nicea), pasó a formar parte del imperio bizantino, y por fin se islamizó, pero su decadencia era imparable. Un terremoto en el siglo XI la terminó de destruir.

El 20 de mayo de 2015 las tropas del autoproclamado Estado Islámico (IS) tomaron la ciudad de Tadmor, perpetrando una masacre entre sus habitantes y ejecutando públicamente en el antiguo teatro de Palmyra a 25 prisioneros. También decapitaron en público a quien fue durante décadas el responsable de Antigüedades de Palmyra, Jaled al-Assad.

El siguiente paso en la barbarie fue la destrucción de los monumentos palmyrenses, pese a estar considerados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con la dinamitación, entre otros edificios, del templo de Bel, el templo de Baal-Shamin y el Arco de Triunfo. En marzo de 2016, Palmyra fue retomada por las tropas gubernamentales sirias con la ayuda del ejército ruso.

Continuar: El Gran Templo de Bel >>

FotoCD09

Las ruinas de Palmyra

Oasis de mármol y oro

© fotoAleph

© Copyright fotoAleph. All rights reserved

www.fotoaleph.com

Fotografías: Eneko Pastor

Realizadas en Palmyra (Tadmor, Siria)

| Otra colección de fotos de Siria en fotoAleph | ||

Siria milenaria |

||

| Otras colecciones de fotos de temas relacionados en fotoAleph | ||

| Petra El tesoro oculto en el desierto  |

El oasis de Siwa |

Turquía clásica Arte grecorromano en Oriente  |

Grandeza e incógnitas de Baalbek |

Tunicia romana |

|